歴史の人物・偉人

歴史の人物・偉人 大河ドラマ『豊臣兄弟!』の主人公「豊臣秀長」とは?生涯・功績をわかりやすく解説

大河ドラマ『豊臣兄弟!』の放送により、豊臣秀吉の弟として知られる豊臣秀長(とよと・・・続きを読む

歴史の人物・偉人

歴史の人物・偉人  旅行・体験

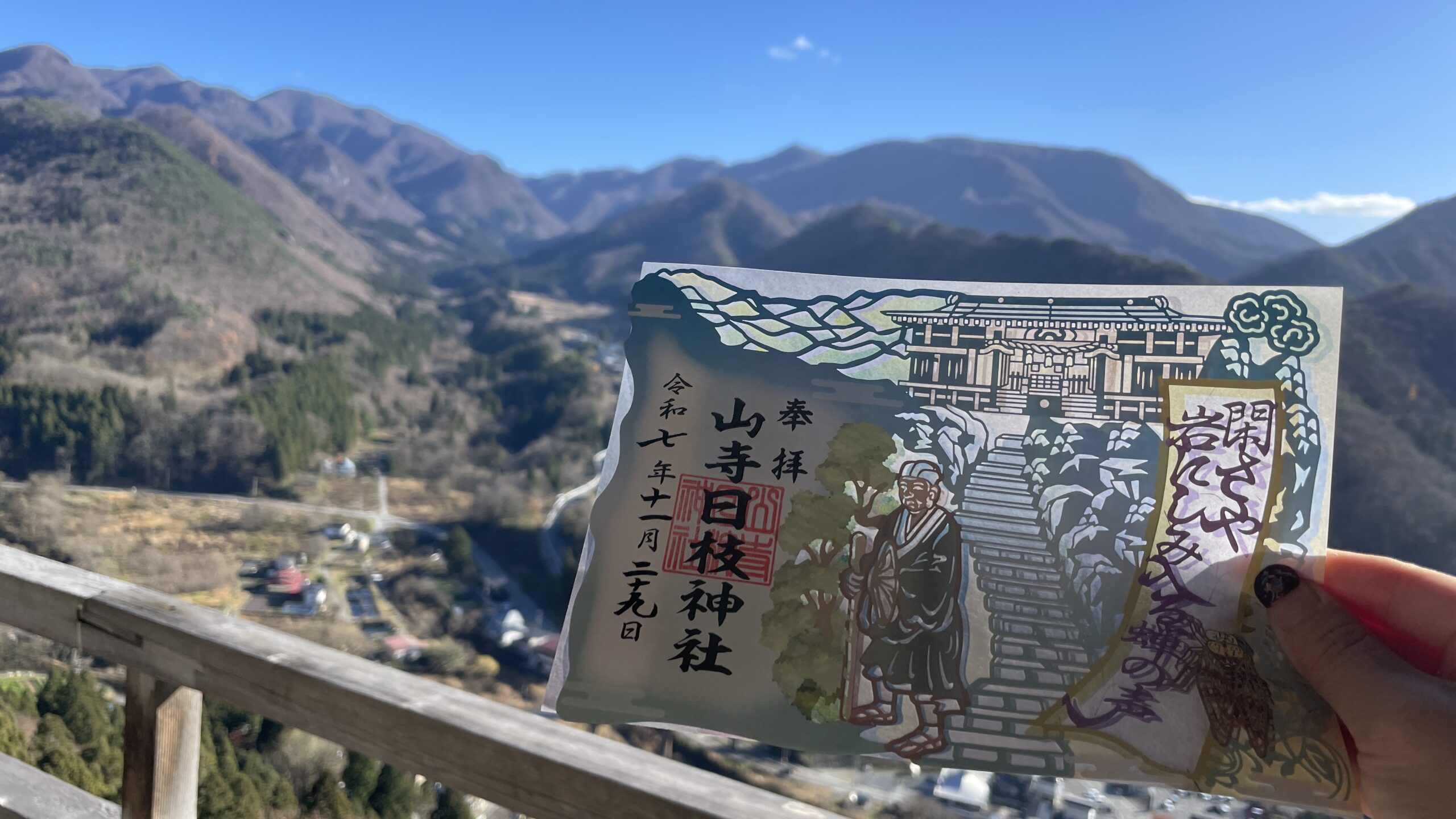

旅行・体験  旅行・体験

旅行・体験  歴史・文化

歴史・文化  旅行・体験

旅行・体験  城跡・山城

城跡・山城  旅行・体験

旅行・体験  旅行・体験

旅行・体験  旅行・体験

旅行・体験  旅行・体験

旅行・体験