歴史・文化

歴史・文化 土佐日記「男もすなる」【冒頭の読み方】現代語訳付きでわかりやすく解説

「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて、するなり。」この一文は、日本の古・・・続きを読む

歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

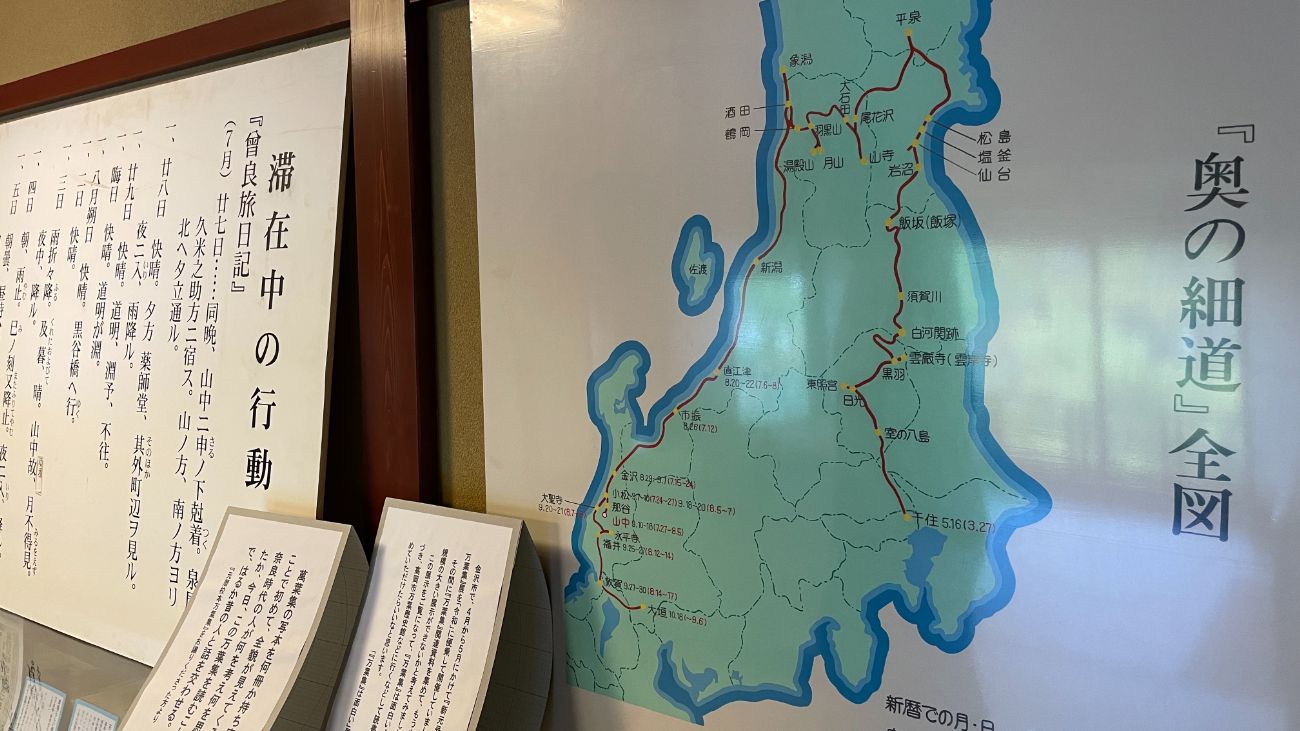

歴史・文化  宿場町・街道用語解説

宿場町・街道用語解説  宿場町・街道用語解説

宿場町・街道用語解説  歴史・文化

歴史・文化