歴史・文化

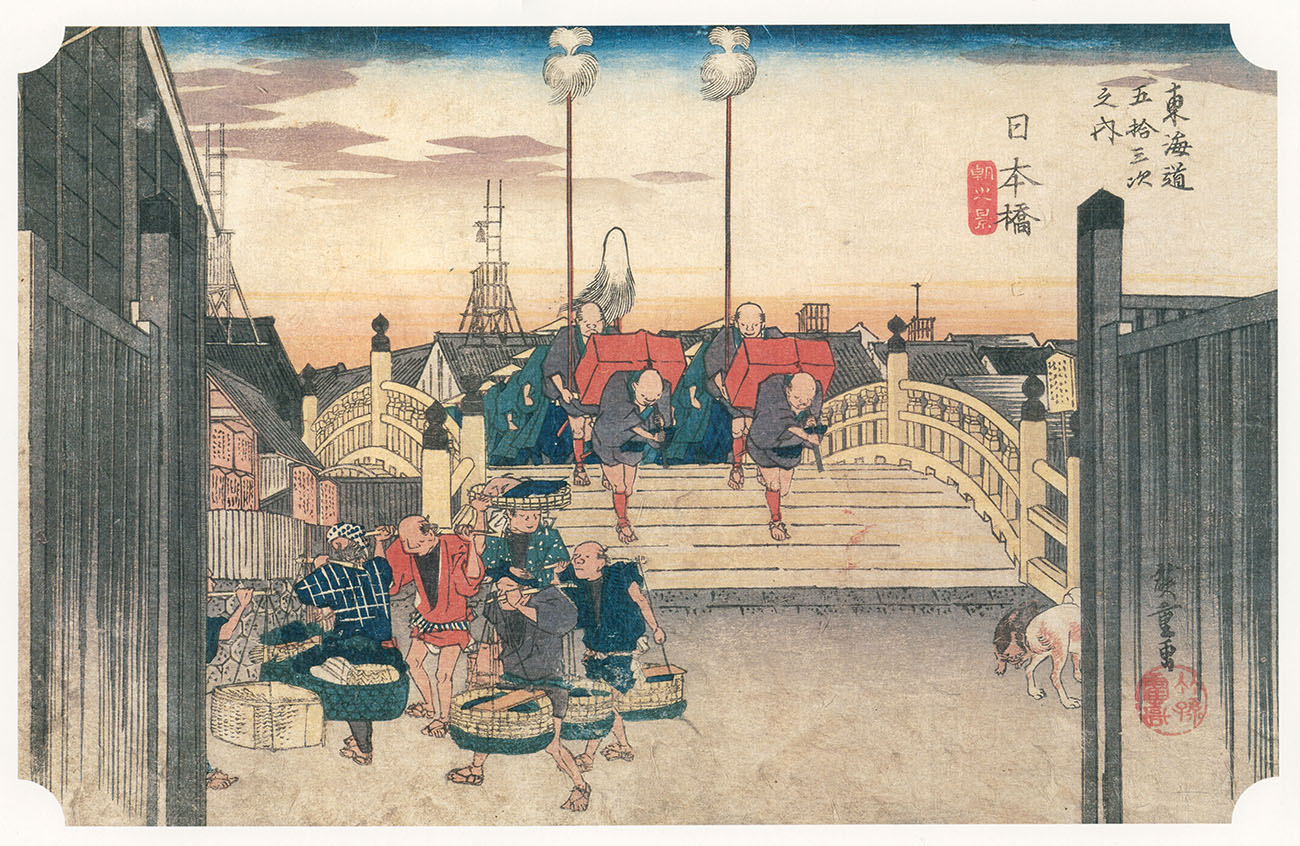

歴史・文化 「五街道」とは?江戸時代の5つの主要街道を地図付きでわかりやすく解説

五街道とは、江戸時代に整備された主要な5つの陸上交通路です。五街道は全てが江戸日・・・続きを読む

歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  宿場町・街道用語解説

宿場町・街道用語解説  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史の人物・偉人

歴史の人物・偉人  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化