歴史・文化

歴史・文化 「神宮」とは?伊勢神宮だけじゃない“神宮”の意味と由来を解説

「神宮」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは伊勢神宮かもしれません。しかし、日本全国・・・続きを読む

歴史・文化

歴史・文化  旅行・体験

旅行・体験  歴史・文化

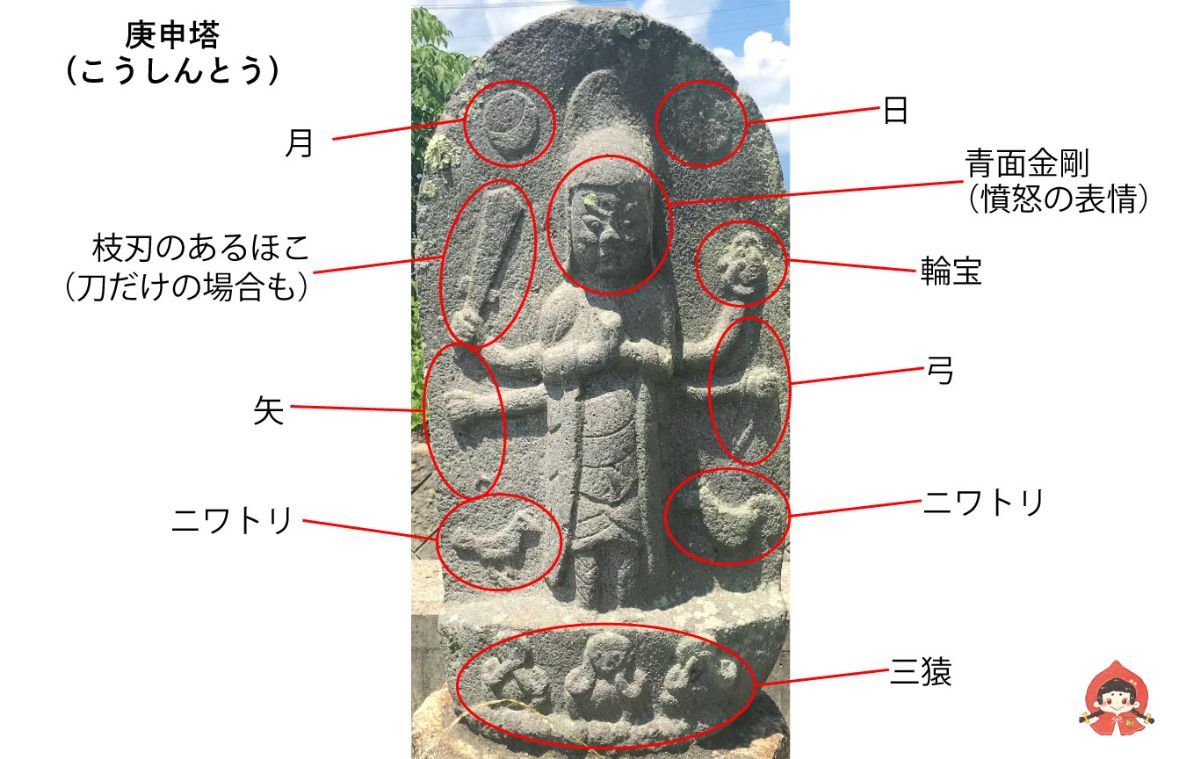

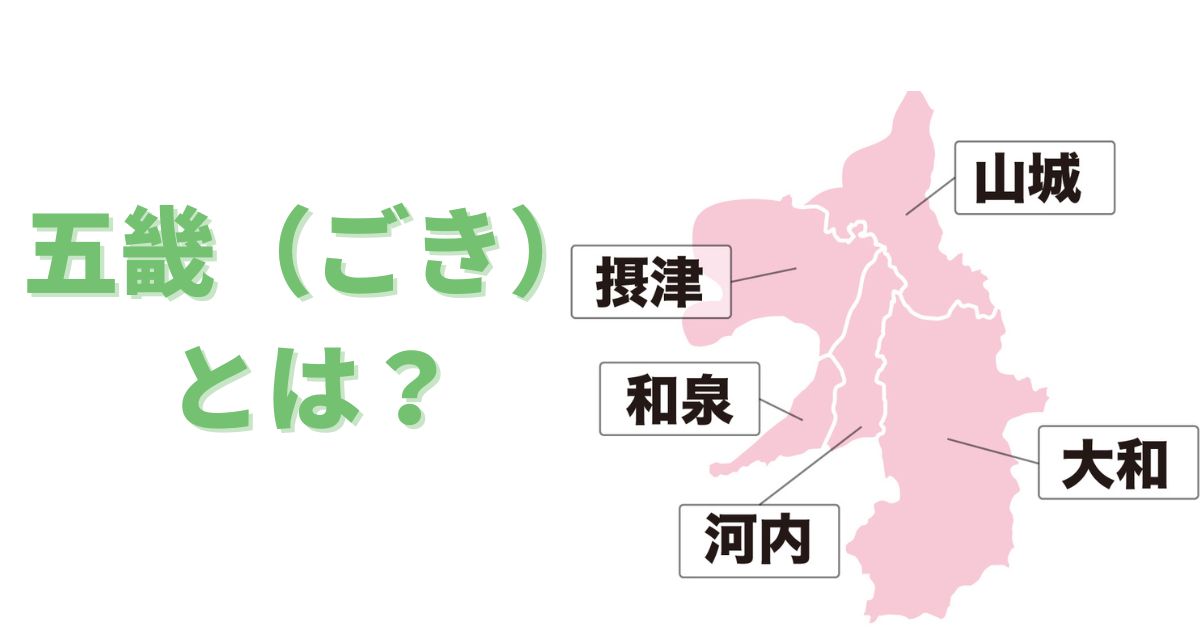

歴史・文化  宿場町・街道用語解説

宿場町・街道用語解説  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  街道コラム

街道コラム  街道コラム

街道コラム .jpg) 歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化