日本の歴史において、五畿七道は行政や交通の重要な基盤として機能していました。

五畿七道は、奈良時代に確立された行政区分であり、交通網としても整備されたもので、現在の日本の都道府県のルーツにもつながっています。

本記事では、五畿七道の概要、その役割、歴史的背景について解説し、初心者でも分かりやすく理解できる内容にしています。

五畿七道とは?基本の定義

五畿七道は、奈良時代に整備された古代日本の行政区分および交通網のことです。

「五畿(ごき)」は、都を中心とした5つの近畿地方の国々を指し、「七道(しちどう)」は、日本列島全体を網羅する7つの広域的な道(地域)を意味します。これらの道は、単なる交通網としてではなく、地方統治や税の徴収など、行政の効率化のためにも重要な役割を果たしていました。

明治時代には北海道が加わり、八道となっています。

五畿七道の歴史的背景

五畿七道は、8世紀の律令制度の下で確立されました。

律令制度は、中国の唐朝の制度を模範にしたもので、日本の中央集権国家を支えるための法体系です。その一環として、地方を効率的に管理するために、五畿七道という区分が設けられました。この制度は、地方からの税収や兵士の徴発を効率化するために不可欠でした。

律令制と交通網の発展

五畿七道は、律令制度の行政区分であると同時に、重要な交通網でもありました。

各地域を結ぶ主要な道路網が整備され、これにより都と地方をつなぐ物流や情報伝達が飛躍的に改善されました。これが、日本における交通と通信の発展に大きく寄与したと言われています。

政治的な役割

五畿七道は、地方の統治を容易にするために作られました。

これにより、地方の国々は都からの命令や法律を迅速に受け取ることができ、中央集権体制が強化されました。軍事的な意味でも、五畿七道は地方の反乱や侵略に対する防衛線としての役割を果たしました。

五畿七道の国名

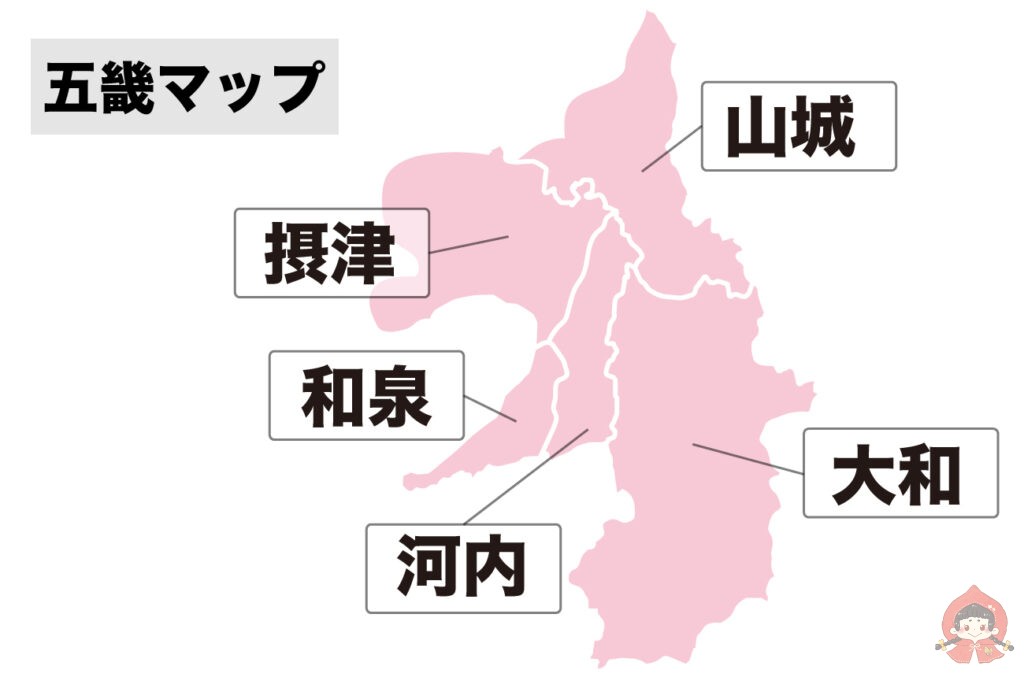

五畿(ごき)とは?都から近い「首都圏」を意味する

五畿は、大和国(現在の奈良県)を中心とした5つの近畿地方の国々です。

五畿とは、山城国(京都)、河内国(大阪東部)、摂津国(大阪西部・兵庫)、和泉国(大阪南部)、大和国です。

これらの地域は、古代日本の政治や文化の中心地であり、朝廷が直接統治する重要な地域でした。これにより、五畿は経済的にも政治的にも他の地域に対して優位に立ちました。

「畿(き)」とは都の周辺地域を指し、「畿内」とは都の周辺地域のエリア内という意味です。今で言う「首都圏エリア」に近いニュアンスでしょうか。

現在でも使われる「近畿」とは、畿内とその周辺の地域っていう意味なんだよ!大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県・滋賀県の2府5県を指すよ。

七道(しちどう)とは?道は「行政区分」を表す

七道は、日本全国を7つの道(どう)に分けた行政区分です。それぞれの道は、地方行政や交通網として機能しました。

- 東海道: 日本で最も有名な街道のひとつで、現在の東京から京都に至る道。古代から中世にかけて、経済と文化の中心でした。

- 東山道: 内陸部を通る道で、東日本と中央を結ぶ重要なルート。

- 北陸道: 現在の日本海側を通る街道で、交易や海産物の流通において重要でした。

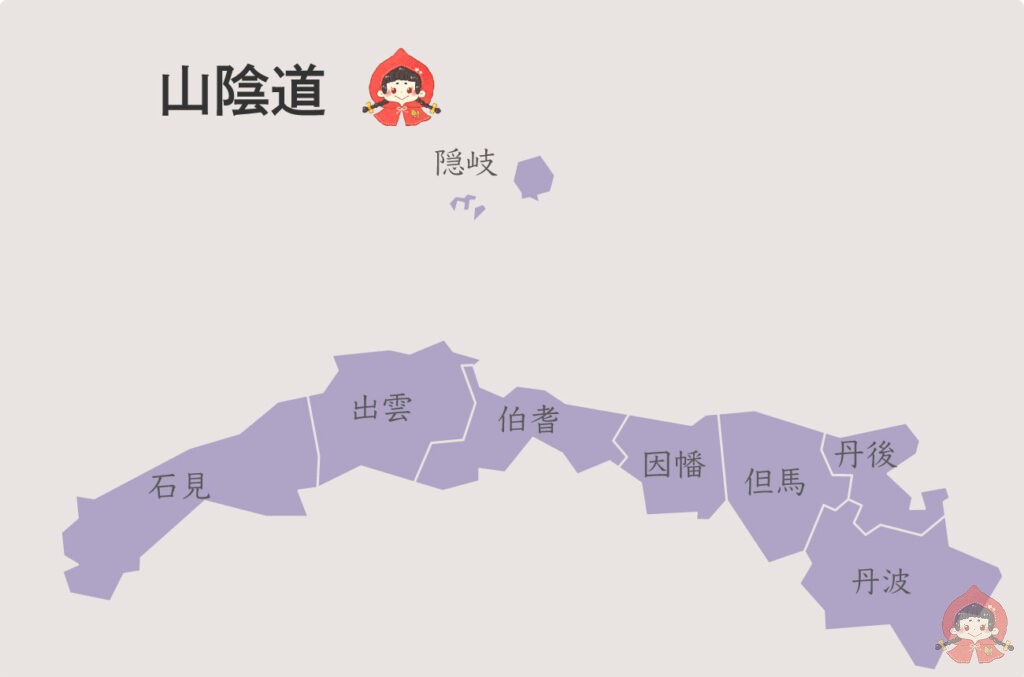

- 山陰道: 日本海側を走る道で、主に中国地方を縦断しています。

- 山陽道: 中国地方の瀬戸内海側を通り、都と九州を結ぶ主要な道。

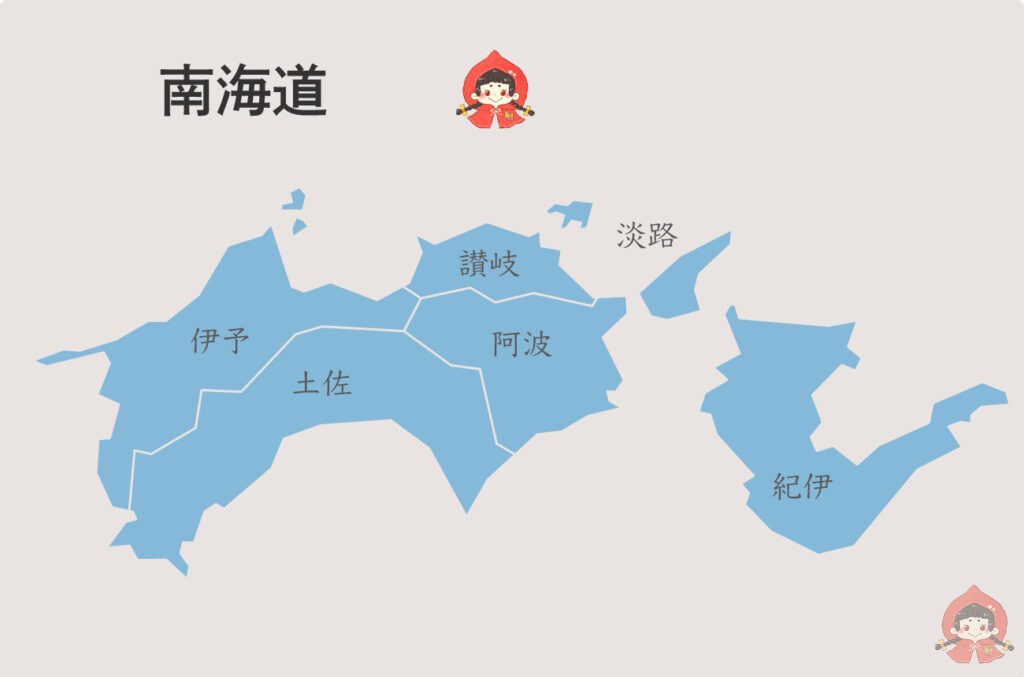

- 南海道: 四国地方を含む道で、島嶼部を結んでいます。

- 西海道: 九州地方を結び、中国大陸や朝鮮半島との交易の玄関口でした。

東海道(とうかいどう)

東海道は日本で最も有名な街道の一つで、現在の東京(江戸)から京都まで続く主要路線です。

古代から中世にかけて政治や経済の中心地を結び、物流や文化交流の要所となりました。江戸時代には五街道の筆頭として参勤交代などにも利用されました。

東山道(とうさんどう)

東山道は内陸部を縦断し、東日本の太平洋側から中央部を結ぶ重要な古代街道です。奈良時代には都から東北地方への交通路として整備され、軍事や税の輸送に使われました。険しい山間を通るため後の中山道の基となりました。

北陸道(ほくりくどう)

北陸道は日本海側を通る街道で、北陸地方の港湾都市を結びます。

海産物や塩などの交易が盛んで、物流の要として地域経済を支えました。冬の積雪も多く、厳しい気候を越えて人や物資が行き交った歴史的路線です。

山陰道(さんいんどう)

山陰道は日本海沿岸の中国地方を縦断する古代街道です。

漁業や農業が盛んな地域を結び、内陸と海岸部の物流や文化交流に重要な役割を果たしました。現在の鳥取県や島根県などを通り、歴史的な宿場町も点在しています。

山陽道(さんようどう)

山陽道は中国地方の瀬戸内海側を通り、古代より都と九州を結ぶ主要な交通路でした。

温暖な気候と穏やかな海に囲まれ、船運と陸路の両面で発展。後の交通網の基盤となり、商業と文化の交流が盛んに行われました。

南海道(なんかいどう)

南海道は四国地方を中心に島嶼部を結ぶ古代の街道です。

四国四県を縦断し、山間部と沿岸地域をつなぎます。地域独自の文化や産業の発展を支え、祭礼や宗教活動の交通路としても重要でした。

西海道(せいかいどう)

西海道は九州地方を結び、古代から中国大陸や朝鮮半島との交易の玄関口でした。

港湾都市を中心に海路と陸路が整備され、多様な文化や技術が伝わりました。外交や貿易の要として日本の国際交流の基盤となりました。

五畿七道の交通網と軍事的役割

五畿七道は、単なる行政区分に留まらず、軍事的にも重要でした。

都から地方に派遣された官吏や兵士が、迅速に移動できるように整備された道は、反乱鎮圧や外敵の防御に役立ちました。また、五畿七道の交通網は地方への統治が効率的に行われるように設計され、税収の安定にも寄与しました。

五畿七道とは?まとめ

五畿七道は、古代日本の行政や交通の基盤として、奈良時代から続く重要なシステムでした。

五畿七道の歴史を学ぶことで、日本の交通や行政の発展を理解できるだけでなく、現代にも続くその影響を実感できるでしょう。

ぜひ、この古代の交通網に思いを馳せながら、日本の歴史に触れてみてください。

▼宿場街道のノミチ記事はこちら

-160x90.jpg)