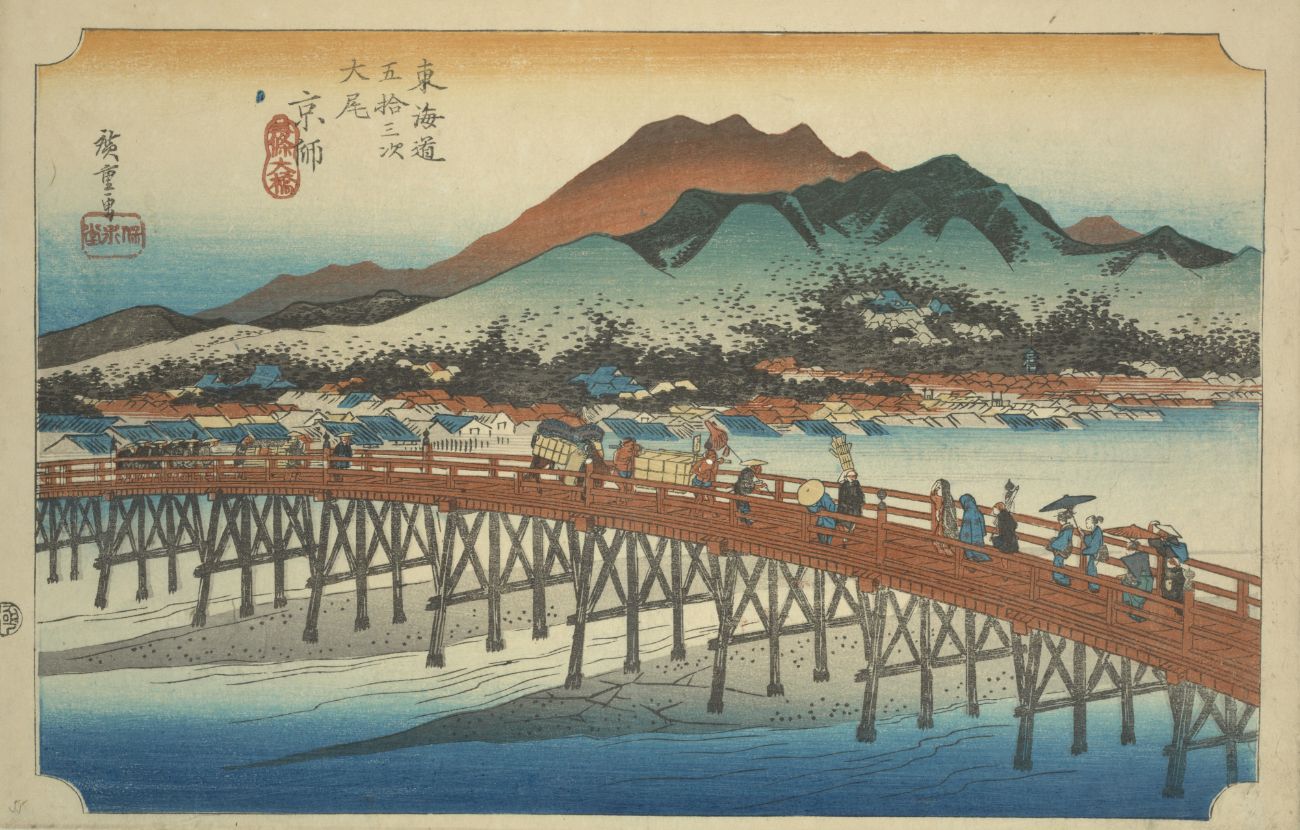

『おくのほそ道』は、江戸時代前期の俳諧師・松尾芭蕉が、弟子の河合曾良を伴って行った東北・北陸への紀行文です。

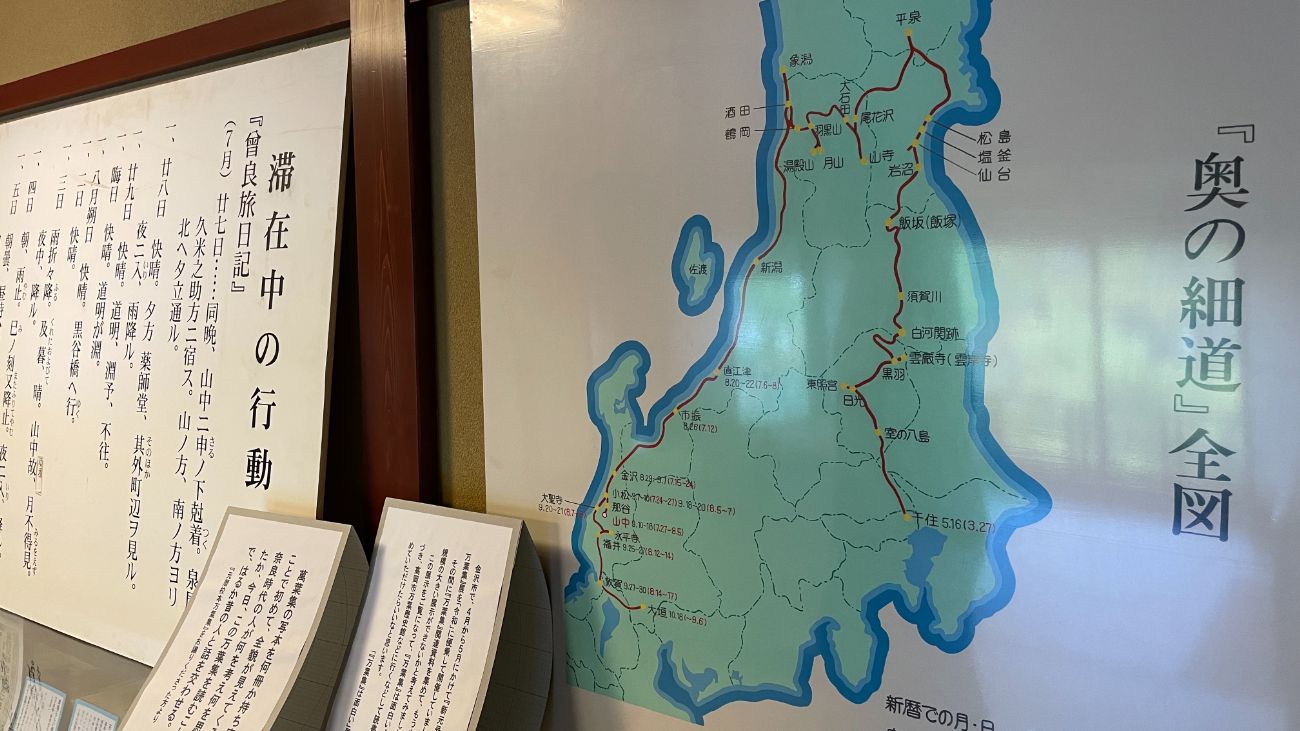

元禄2年(1689年)3月27日に江戸・深川を出発し、約150日間、約2,400キロを旅しました。芭蕉は各地の風景や歴史的な出来事に触れ、それを和歌や俳句とともに記録しました。

「おくのほそ道」は単なる旅行記ではなく、日本の文学史においても高く評価される随筆であり、芭蕉の無常観・自然観・歴史観が凝縮された作品です。その中でも「平泉」の段は、戦乱と栄華、そして滅亡の記憶が交錯する、非常に印象的な場面となっています。

松尾芭蕉と「平泉」の位置づけ

平泉は、奥州藤原氏三代(清衡・基衡・秀衡)が築いた平安末期の政治・文化の中心地でした。

中尊寺や毛越寺など、京都に匹敵する華やかな寺院群を擁し、「みちのくの都」と呼ばれた地です。しかし源頼朝の命により奥州藤原氏は滅び、平泉は栄華を失いました。

芭蕉が平泉を訪れたのは、藤原氏滅亡から約500年後。当時の栄耀はすでになく、田畑の広がる静かな町になっていました。それでも北上川や金鶏山は変わらずそこにあり、芭蕉は歴史の盛衰と自然の永続とを重ね合わせ、深い感慨を抱きます。この訪問は『おくのほそ道』の旅の中でも重要なクライマックスのひとつです。

原文と現代語訳を解説!

まずは芭蕉が「平泉」で記した有名な一節を見てみましょう。

三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。

秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。まづ高館に登れば、北上川、南部より流るる大河なり。衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る。泰衡らが旧跡は、衣が関を隔てて南部口をさし固め、えぞを防ぐと見えたり。さても、義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の草むらとなる。

「国破れて山河あり、城春にして草青みたり。」と、笠うち敷きて、時の移るまで涙を落とし侍りぬ。

夏草やつはものどもが夢の跡

三代の栄耀一睡のうち

(奥州藤原氏の)三代の栄華も一夜の夢のようであって

大門の跡は一里こなたにあり

(平泉館の)大門の跡は一里(約4km)手前にあった

秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す

秀衡の跡は田んぼや野原になって、金鶏山だけが形を残している

まづ高館に登れば、北上川、南部より流るる大河なり

まず(源義経の館であった)高館に登ると、北上川は南部地方から流れてくる大河である

衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る

衣川は和泉の城をまわって、高館の下部で大河(北上川)に流れ入る

泰衡らが旧跡は、衣が関を隔てて南部口をさし固め、えぞを防ぐと見えたり

泰衡たちの旧跡は、衣が関を間において南部地方からの入口を警備し、えぞの侵入を防いだと思われる

さても、義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の草むらとなる。

それにしても、(義経は)忠義の家臣を選りすぐってこの城に立て籠ったが、功名は一時のことで、今は草むらになっている。

国破れて山河あり、城春にして草青みたり

戦で国が破壊されても山や川は変わらずそこにあり、城内にも春が来て草や木が深々と生い茂っている

と、笠うち敷きて、時の移るまで涙を落とし侍りぬ

と、(杜甫が詠んだ句を胸に)笠を敷いて、時間が経っても涙を流したのであった

源義経との関係

平泉は、源義経が最期を迎えた地でもあります。

兄・頼朝と不仲になった義経は、かつて庇護してくれた藤原秀衡を頼って平泉に逃れます。しかし秀衡の死後、その子・泰衡は頼朝の圧力に屈し、義経を高館にて討ちます。

芭蕉はこの義経最期の地・高館(たかだち)を訪れ、そこから北上川と衣川を見渡します。眼下の景色は、義経が最後に見たであろう光景。戦乱の記憶と静かな自然の対比は、芭蕉の心に深く響いたことでしょう。

「夏草や 兵どもが 夢の跡」 — 無常観あふれる一句

原文

夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡

現代語訳

夏草が一面に生い茂っている。かつてここで戦った兵士たちの栄光も、今ではただの夢の跡でしかない。

この句は、芭蕉が高館から見た平泉の風景に触発されて詠んだものです。かつて命を賭して戦った武士たちも、栄華を誇った藤原氏も、すべては過ぎ去り、ただ夏草だけが生い茂る。そこには仏教的な無常観が色濃く表れています。

「卯の花に 兼房見ゆる 白毛かな」 — 曾良の共感の一句

芭蕉とともに旅した弟子・河合曾良も、この地で一句を詠みました。

原文

卯の花に 兼房見ゆる 白毛かな

現代語訳

真っ白な卯の花に、義経の忠臣・兼房の白髪が重なって見える。

兼房は、義経を守ってともに最期を迎えた家臣です。曾良はその忠義と老境を思いながら、白い卯の花を見て兼房の姿を重ね合わせました。師弟それぞれが、同じ歴史の地で異なる角度から感慨を表現しています。

中尊寺経堂・光堂の諸堂開帳 — 歴史の記憶の保全

平泉には今も中尊寺が残り、金色堂(光堂)には藤原三代の遺骸が安置されています。

芭蕉が訪れた当時、光堂は風雨を避けるために覆堂に守られていました。内部には金箔が施された須弥壇や仏像、そして三代の棺が並び、往時の繁栄を物語っています。

経堂には経巻が収められ、藤原氏が仏教を篤く信仰していたことを示しています。芭蕉はこれらの遺構を前に、500年を超えて残る人々の信仰心と文化の力を感じ取ったに違いありません。

「五月雨の降り残してや 光堂」 — 光と時間の象徴

原文

五月雨の 降り残してや 光堂

現代語訳

長雨の季節にも関わらず、光堂だけは雨から守られて輝きを保っている。

この句は、光堂が覆堂に守られ、風雨にさらされずに残っている様子を詠んだものです。同時に、時代の荒波にも耐え、今も輝きを放つ存在としての象徴的な意味も込められています。栄枯盛衰の中で光り続ける文化遺産の尊さが、この短い句に凝縮されています。

まとめ — 「平泉」に込められた芭蕉の視点と詩の深み

「平泉」の段は、『おくのほそ道』の中でも最も多くの人の心に残る場面です。藤原氏の栄華と滅亡、義経の悲劇、そして自然の永遠性。芭蕉はそのすべてを、自らの眼と心で受け止め、簡潔で深い俳句に結晶させました。

- 栄華は「一睡の夢」のごとく儚い

- 自然は変わらずそこにある

- 人の営みは無常であり、それゆえに美しい

平泉の地を訪れると、芭蕉が見た光景を今も追体験することができます。あなたも夏草の生い茂る高館や、黄金に輝く光堂を前に、500年前と同じ風と静けさを感じてみてはいかがでしょうか。

松尾芭蕉の生涯やおくのほそ道のルート、解説などは別記事にまとめています。

▼松尾芭蕉の有名な俳句はこちら

▼おすすめのノミチ記事