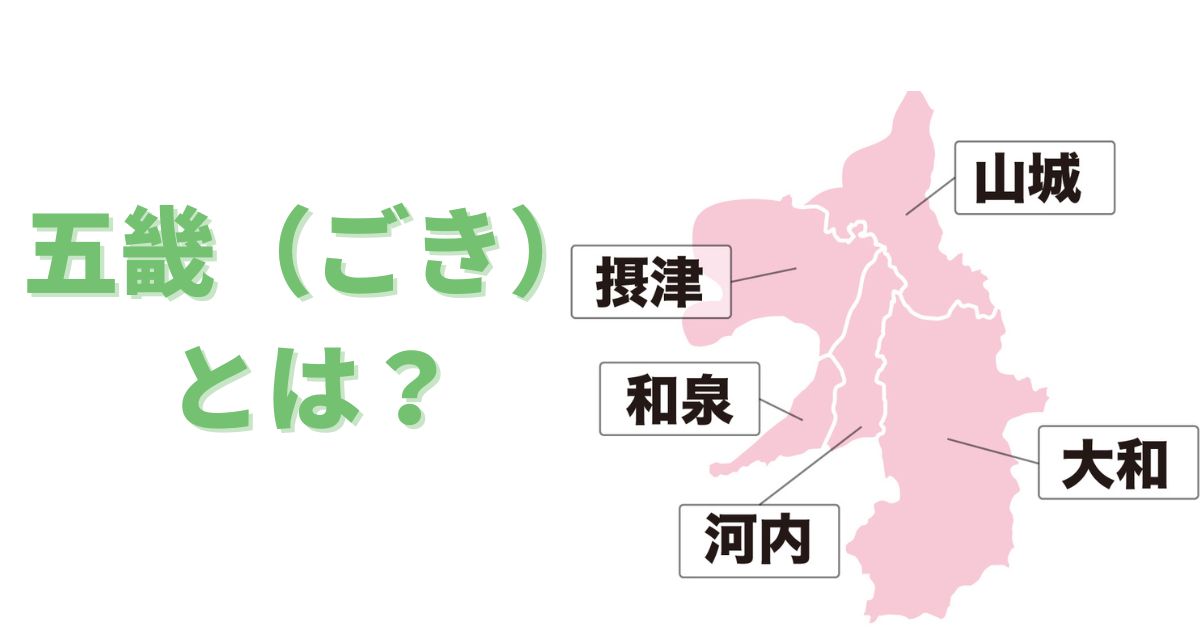

「五畿(ごき)」という言葉を聞いたことがありますか?

日本史の授業や歴史本に登場する用語ですが、現代ではあまり使われていません。

五畿とは、律令国家の時代に京都(平安京)を中心として特別に区分された5つの国のこと。現代でいえば「首都圏」にあたる存在で、政治・経済・文化の中心地でした。

この記事では、五畿の意味や構成する国、その役割をわかりやすく解説します。

五畿とは?意味と概要

五畿とは、古代律令制における行政区分のひとつで、「畿内(きない)」とも呼ばれます。

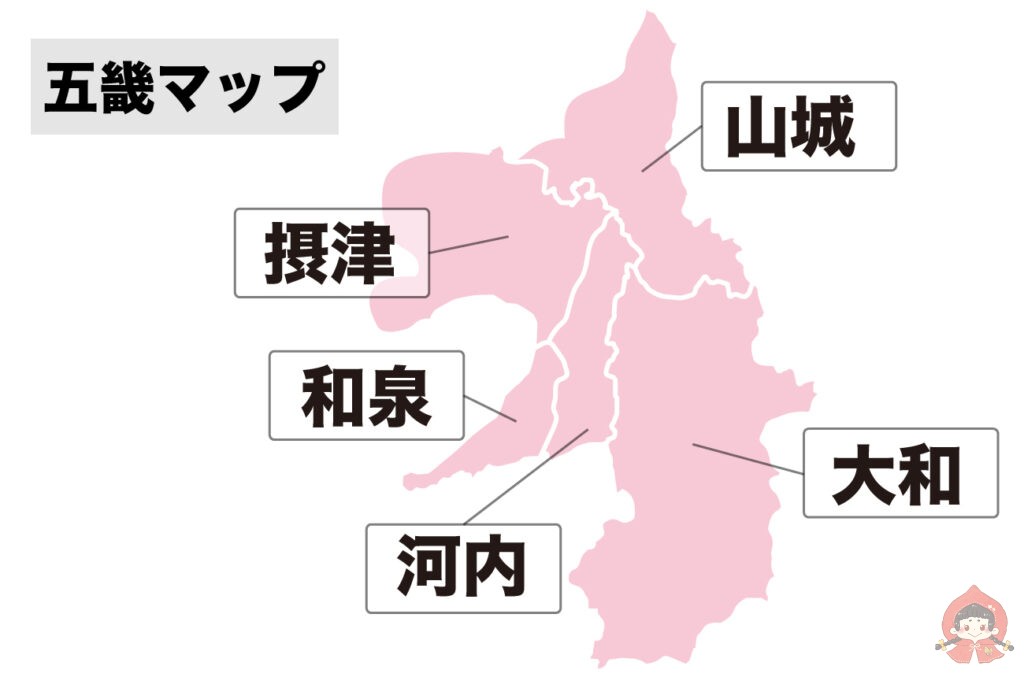

構成するのは以下の5国。

- 山城国(平安京を含む中心地)

- 大和国(古代王権発祥の地)

- 河内国(古墳文化の中心地)

- 和泉国(港を持ち交易の拠点)

- 摂津国(大阪を含み経済・交通の要地)

これらの国は天皇や朝廷にとって特別な直轄地域であり、他の地方よりも都に近い役割を担っていました。

五畿を構成する5つの国の特徴

山城国

現在の京都府南部。平安京が置かれた場所で、政治と文化の中心。

平安時代の「平安京」があったのも山城国です。

大和国

現在の奈良県。古代王権の始まりの地であり、多くの寺社や古墳が残る。

奈良時代の「平城京」があったのは、大和国の北端あたりです。

河内国

大阪府東部。古墳時代には巨大前方後円墳が築かれ、古代文化の中心。

和泉国

大阪府南部。港を通じて交易の要となり、物流の拠点として機能。

摂津国

大阪府北部から兵庫県にかけて。交通の要衝であり、政治と経済の結節点。

五畿の役割

- 政治:朝廷の直轄地域で、国司の力も強かった。

- 経済:税収や物流が集中し、都を支えた。

- 軍事:都を守る防衛ラインとして重要視。

- 文化:寺社や学問が発展し、日本文化の中心地。

五畿と七道の関係

古代日本は「五畿七道(ごきしちどう)」で区分されました。

- 五畿=都を中心とした直轄地域

- 七道=東海道や山陰道など、地方を結ぶ行政区と街道網

この区分は、古代国家の統治体制や交通ネットワークを理解する上で欠かせないポイントです。

まとめ|五畿は古代の「首都圏」だった

五畿とは、都と直結する特別なエリアで、古代日本の政治・経済・文化を支える中心地でした。

現代で例えるなら「首都圏」や「近畿地方」の原型ともいえます。五畿を理解すると、日本史の流れや古代の都と地方の関係がより立体的に見えてきます。