みなさんは「北陸道(ほくりくどう)」という言葉を聞いたことがありますか?

現在の北陸地方を走る高速道路や鉄道にも同じ名前がありますが、実はそのルーツは古代の日本にあります。

律令国家(りつりょうこっか)ができた7世紀ごろ、日本の中央と地方をつなぐために整備された道のひとつが「北陸道」です。

この記事では、古代の北陸道について、その歴史や役割をわかりやすく解説します。

北陸道とは?

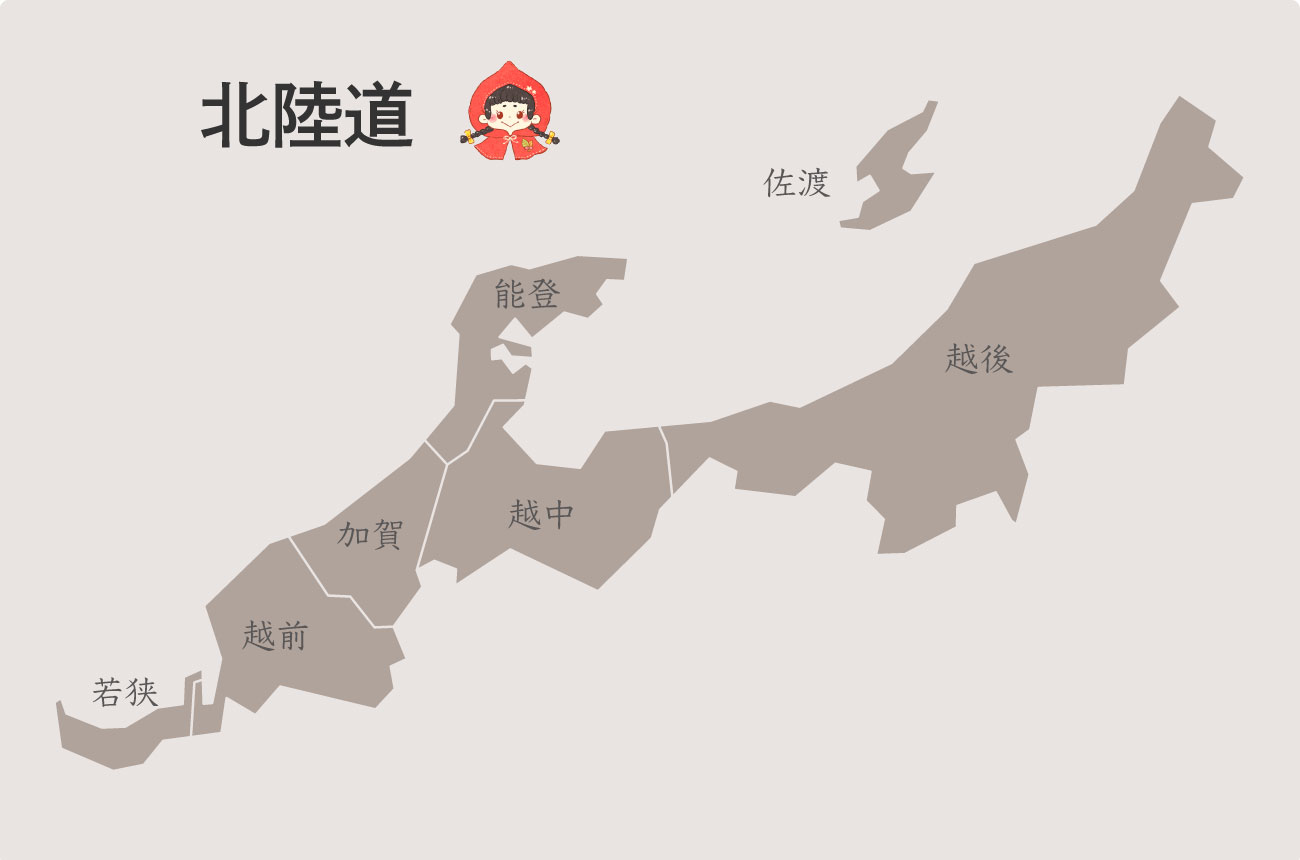

「北陸道」とは、律令制の時代に整備された「五畿七道(ごきしちどう)」のひとつです。

五畿七道とは、都の周辺「五畿(ごき)」と、それ以外の地方を七つの「道」に区分したもの。北陸道は、その中で日本海沿いを通るルートを意味します。

北陸道のルート

| 若狭 | わかさ | 若州 | じゃくしゅう | 福井県-南部 |

| 越前 | えちぜん | 越州 | えっしゅう | 福井県-北部 |

| 加賀 | かが | 加州 | かしゅう | 石川県-南部 |

| 能登 | のと | 能州 | のうしゅう | 石川県-北部 |

| 越中 | えっちゅう | 越州 | えっしゅう | 富山県 |

| 越後 | えちご | 越州 | えっしゅう | 新潟県-佐渡島を除く |

| 佐渡 | さど | 佐州 | さしゅう | 新潟-佐渡島 |

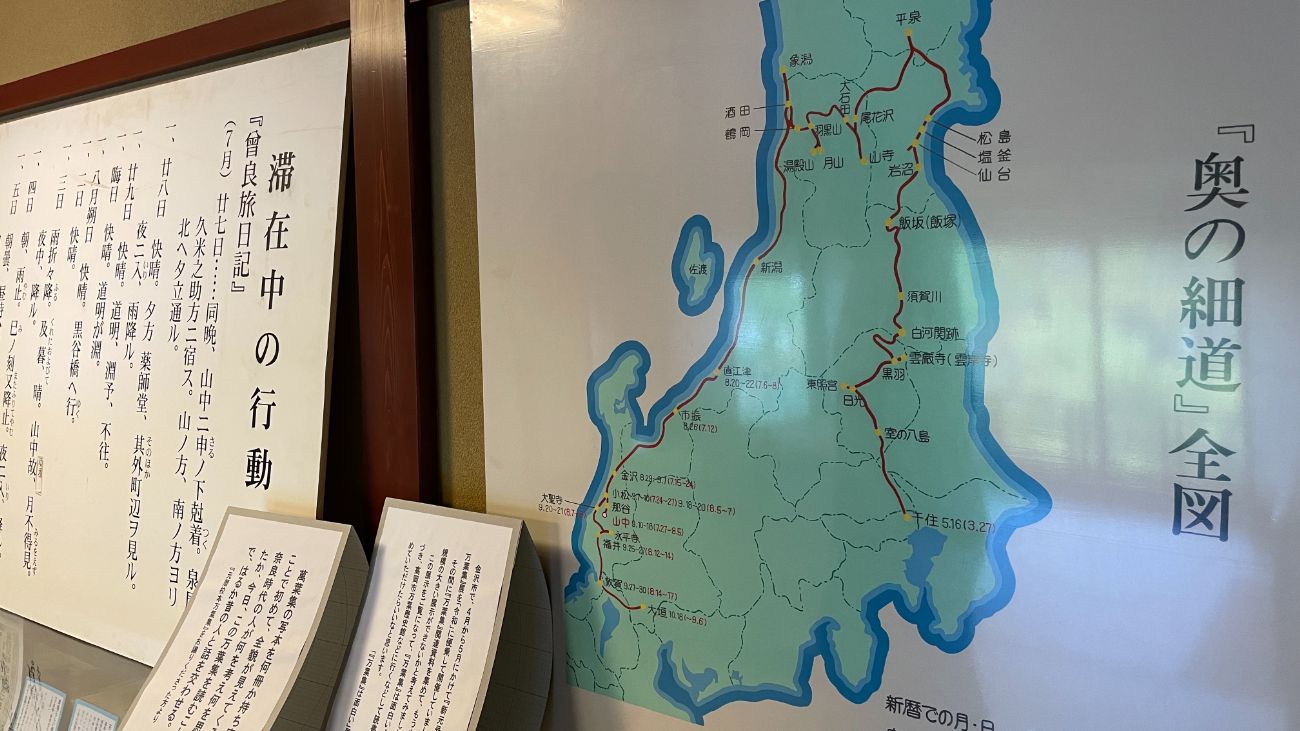

古代の北陸道は、都(京都)から始まり、若狭湾を経て越前(福井県)、加賀(石川県)、能登(石川県北部)、越中(富山県)、そして越後(新潟県)へと続きました。さらにそこから東北地方の陸奥国(みちのく)につながっていったと考えられています。

つまり、北陸道は日本海側を通って都と東国を結ぶ大動脈だったのです。

北陸道の役割

政治・軍事の役割

北陸道は、都から地方を支配するための重要なルートでした。朝廷の命令や税を地方に伝えるため、駅家(うまや)と呼ばれる拠点が置かれ、役人や兵士が行き来しました。

交易の道

日本海沿いは古くから交易が盛んでした。北陸道は、米や海産物、塩などの物資を都へ運ぶための物流ルートとしても活用されました。

文化交流

北陸道を通じて、仏教や文化も地方へと広がっていきました。大きな寺院や仏像がこの地域に多く残っているのは、その名残でもあります。

駅制と北陸道

古代の街道には「駅制(えきせい)」という制度がありました。

これは、道の途中に「駅家(うまや)」を置いて、人や馬を交代しながら移動する仕組みです。北陸道にも駅家が整備され、都からの使者はそこで休憩したり、馬を乗り換えたりしました。

関所と北陸道

街道の要所には「関(せき)」が設けられました。

通行人を監視し、軍事的にも重要な役割を持っていました。北陸道においても国境や山越えの場所に関所が置かれ、地方支配を強めるために活用されました。

北陸道に残る遺跡や伝承

北陸地方には、北陸道に関連する古代の寺院や遺跡が多く残っています。

たとえば越前国府跡(福井県)、加賀国府跡(石川県)、越中国府跡(富山県)などは、北陸道沿いに置かれた地方の政治拠点でした。これらは今も歴史遺産として見学することができます。

まとめ|古代の「北陸道」京都から越後へつながる日本海ルートの歴史

古代の北陸道は、京都から越後へとつながる日本海ルートであり、政治・軍事・交易・文化のあらゆる面で重要な役割を果たしました。

現在の北陸本線や北陸自動車道といった交通網も、この古代北陸道の流れをくんでいます。現代の旅で北陸を訪れるとき、道の歴史を思い浮かべながら歩くと、さらに深い学びや発見があるかもしれません。

▼街道用語の記事はこちら!