『おくのほそ道』とは、俳人・松尾芭蕉が江戸から東北、北陸を歩いて記した紀行文です。

江戸時代前期の元禄15(1702)年に出版されました。旅で立ち寄った名所の感想とともに、その土地で書いた俳句を掲載しています。

今回はそんな『奥の細道』とはなんなのか?を分かりやすく解説しました。

これを読めば、あなたも松尾芭蕉のように旅がしたくなるかも?

▼おくのほそ道の解説はこちら

『おくのほそ道』とは?10秒でサクッと解説

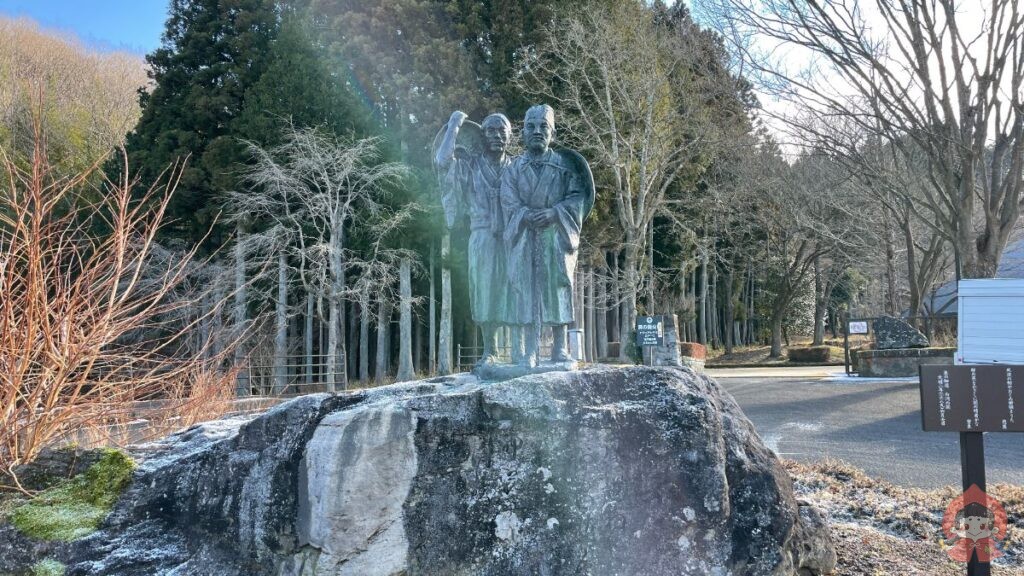

『おくのほそ道』は松尾芭蕉が46歳の時に弟子の曾良(そら)を連れて東北、北陸を歩いて旅した時の紀行文です。

「奥」とは「奥州(おうしゅう)」、つまり東北地方を意味します。

| 名称 | おくのほそ道 |

| 作者 | 松尾芭蕉 |

| 成立年代 | 江戸前期 |

| ジャンル | 紀行文 |

| 歩いた日数 | 150日間 |

| 歩いた距離 | 2,400キロメートル |

| お供(門人) | 曾良(そら) |

『おくのほそ道』「有名な句」3選

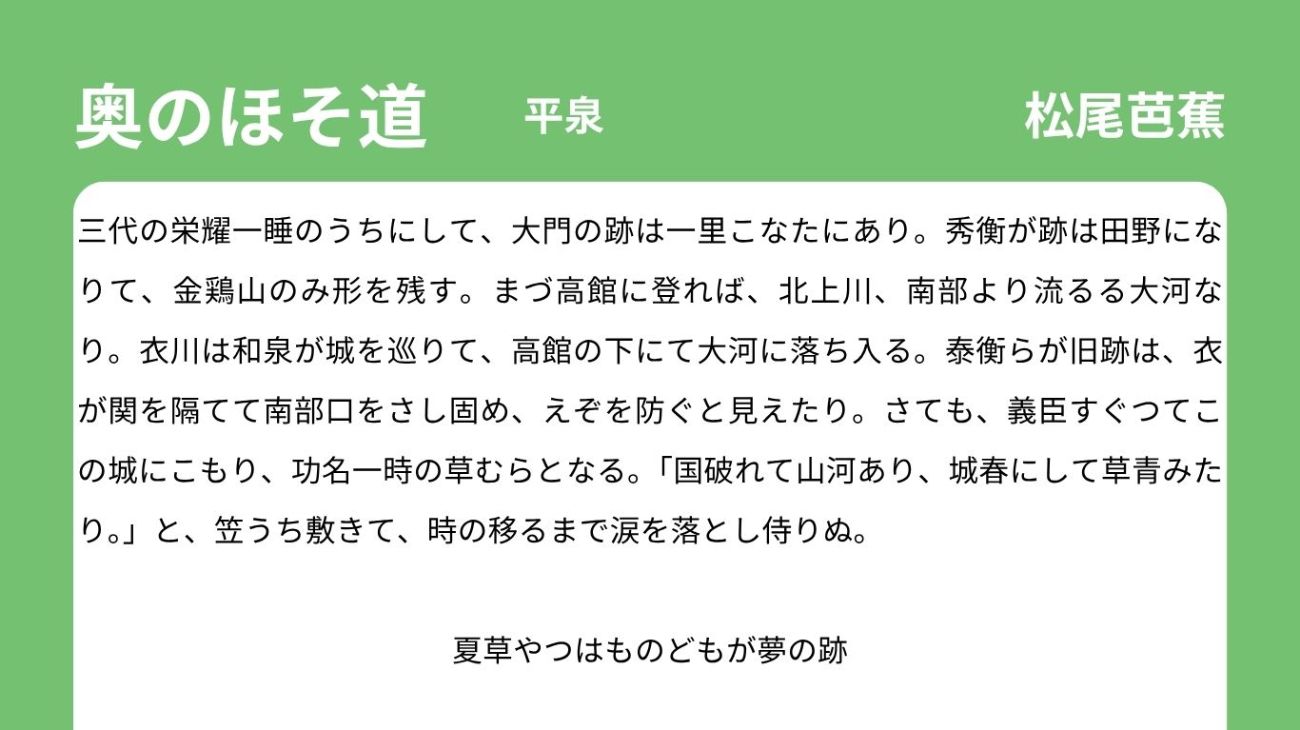

夏草や 兵(つはもの)どもが 夢のあと

→岩手県平泉にて。唐の詩人・杜甫の「国破れて山河あり」を踏まえて詠まれました。

閑さ(しずけさ)や 岩にしみ入る 蝉の声

→山形県山形市の山寺(立石寺)にて。

五月雨を あつめて早し 最上川

→山形県大石田町にて。

『おくのほそ道』の作者・松尾芭蕉とは?

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)は日本を代表する俳人です。

言葉遊びだった従来までの俳句を完成させた「俳聖」ともいわれています。寛永21(1644)年に伊賀国阿拝郡(現在の三重県伊賀市)生まれ、帯刀を許された土豪一族の出身でした。

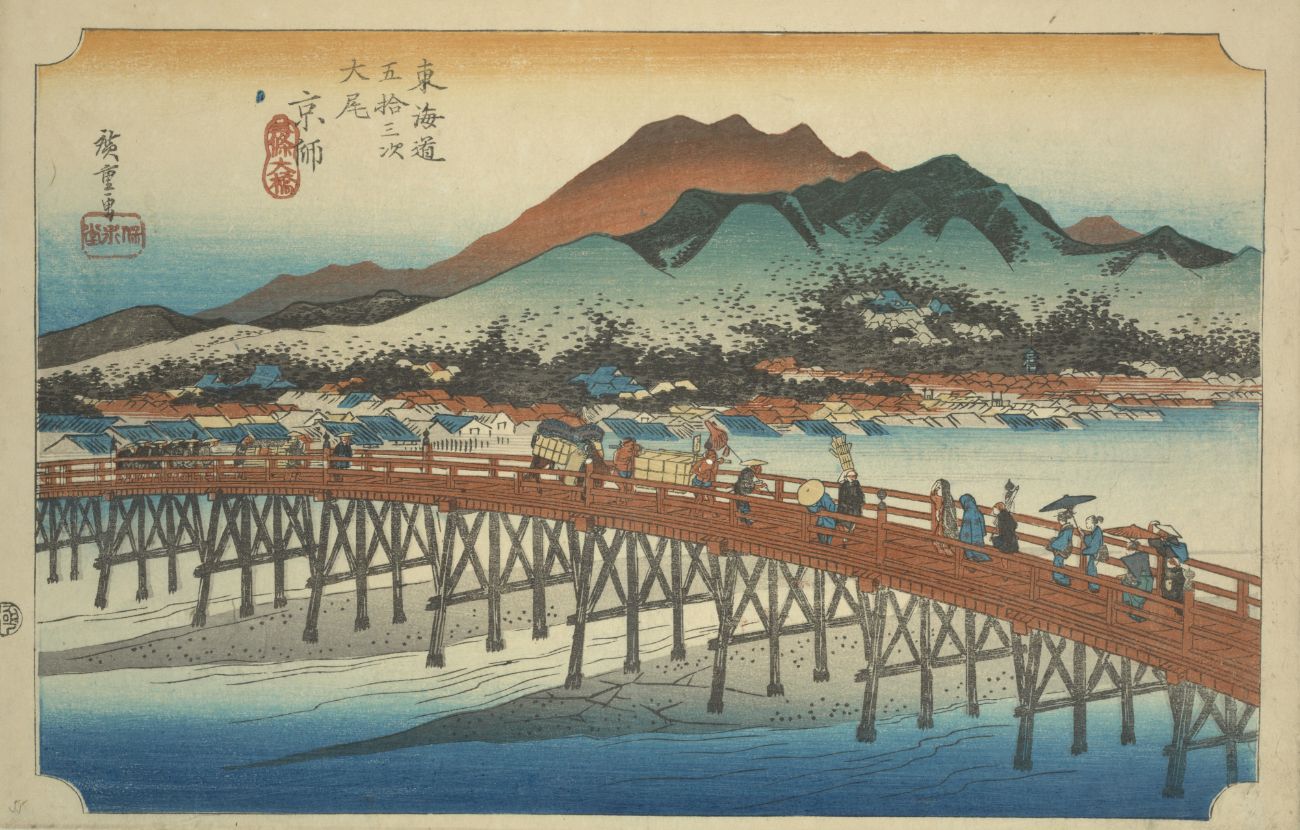

延宝3(1675)年に江戸へ下り(※諸説あり)、生活のためにアルバイトをしながら多くの作品を発表し続けました。貞享元(1684年)8月には東海道で伊賀へ向かう『野ざらし紀行』を、同年10月からは伊勢へ向かう『笈の小文』、京都から江戸への復路は『更科紀行』など旅の様子を紀行文にまとめています。

数え年51歳、元禄7(1694)年に大阪で亡くなりました。『おくのほそ道』が出版されたのは元禄15(1702)年なので、芭蕉の死後に広まったものです。

『おくのほそ道』「時代」背景解説

徳川三代将軍家光の時代に生まれた松尾芭蕉。

『奥の細道』が出版されたのは江戸時代全期、五代将軍綱吉の時代です。綱吉といえば「生類憐みの令」が有名ですが、これは貞享4(1687)年に出された政策です。松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅に出発したのは元禄2(1689)年なので、まさに同時代ですね。

ちなみに原文ではひらがなで『おくのほそ道』と書かれています。

『おくのほそ道』「旅の目的」は?松尾芭蕉はなぜ旅に出たの?

『おくのほそ道』は、単なる旅の記録ではなく、松尾芭蕉の人生観や自然への敬意、歴史への思いが詰まった作品です。彼の旅は、物理的な移動だけでなく、精神的な成長や自己探求の旅でもありました。

また松尾芭蕉は、鎌倉時代の歌人・西行への憧れを強く持っていました。西行の500回忌という記念すべき年に、彼の足跡を辿る旅に出ようと思い立ったのがきっかけです。

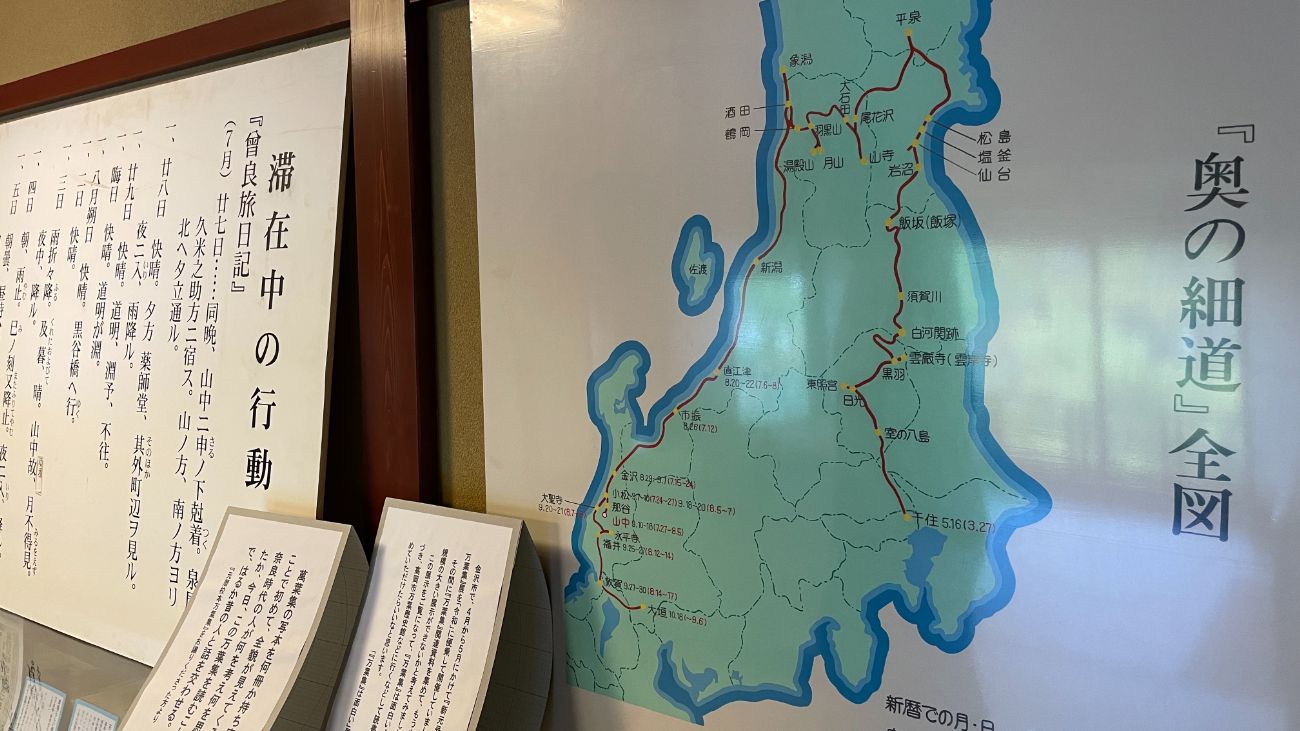

『おくのほそ道』「ルート」は?江戸から大垣まで

奥の細道のルートを現在の都道府県別に並べるとこんな感じです。150日間かけて12都県に訪れています。

- 江戸・深川を出発(東京都)

- 草加(埼玉県)

- 日光東照宮・黒羽など(栃木県)

- 白河の関・須賀川(福島県)

- 仙台・松島(宮城県)

- 平泉(岩手県)

- 尾花沢・山寺・最上川・月山・酒田(山形県)

- 象潟(秋田県)

- 出雲崎(新潟県)

- 金沢・山中(石川県)

- 敦賀(福井県)

- 大垣(岐阜県)

日光(にっこう)

芭蕉は、徳川家康を祀る日光東照宮を訪れました。

日光はその美しい建築や自然の風景で有名で、芭蕉もこの地で多くの感銘を受けました。

松島(まつしま)

宮城県の松島は、松尾芭蕉が「日本三景」と称えるほどの絶景地です。

松島の風景を目にし、芭蕉は感動を俳句に表現しました。

平泉(ひらいずみ)

岩手県の平泉は、奥州藤原氏の本拠地として栄えた場所です。

芭蕉は、この地で奥州藤原氏の栄華とその滅亡の跡を目の当たりにし、上記の「夏草や 兵どもが 夢の跡」を詠みました。

山中温泉(やまなかおんせん)

芭蕉は、石川県加賀市の山中温泉を訪れた際、そこで温泉の静かな風景に心を癒やされました。

芭蕉が詠んだ句「山中や 菊はたおらぬ 湯の匂い」は、温泉と自然の美しさが調和する風情を表現しています。山中温泉は、今も多くの人々に愛される温泉地で、自然に囲まれた静かな環境が旅人を癒します。

松尾芭蕉『おくのほそ道』とは?まとめ

松尾芭蕉の『おくのほそ道』についてご紹介しました。

教科書にも載っている作品の制作秘話(?)を学ぶのも面白いですよね。

個人的に少しずつ芭蕉の足跡地を巡っているので、その辺りも追記できればと思っています。

▼古典・文化のノミチ記事はこちら