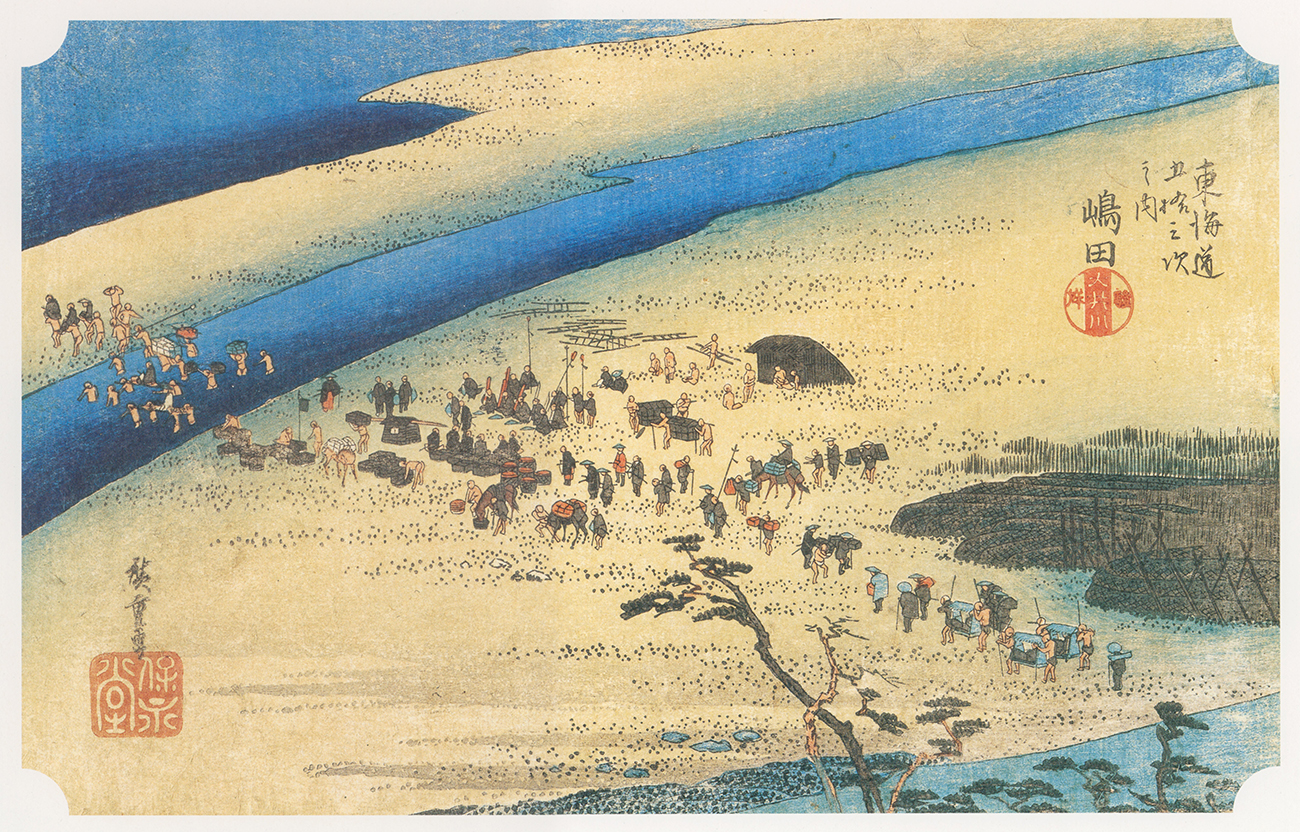

江戸時代、日本各地の街道を歩いていると、時折とてつもなく華やかな一団に出会うことがありました。槍を掲げ、楽器を鳴らし、馬を引き連れた武士たちが、きらびやかな衣装で列をなし、堂々と進んでいく――。これが「大名行列」です。

庶民はその行列が近づくと「下に~下に~」と声をかけられ、道の端にひれ伏すことを強いられました。威圧感と華やかさを兼ね備えたこの行列は、まさに江戸時代の権威を象徴する存在でした。

本記事では、この「大名行列」とは一体何か、どのような目的で行われたのか、その規模や庶民との関わり、そして現代に残る姿までをわかりやすく解説していきます。

大名行列とは?

大名行列とは、江戸幕府が定めた「参勤交代」によって、大名が自国と江戸を往復する際に編成された行列のことです。

参勤交代とは、全国の大名が1年ごとに自国と江戸を行き来し、江戸に滞在することを義務づけた制度です。大名の妻子は原則として江戸に常住させられ、領国から大名本人が江戸へ参勤するたびに、この大規模な行列が繰り広げられました。

つまり大名行列は単なる「移動」ではなく、幕府の権威を示す一大儀式だったのです。

大名行列の目的

大名行列は、単なる大名の旅行ではなく、幕府の支配体制を維持するための仕組みでした。その目的は大きく三つにまとめられます。

- 幕府への忠誠の表明

大名が自ら江戸に出向くことで、将軍に対して忠誠を誓う意味を持ちました。 - 大名の格式・財力を示すデモンストレーション

石高に応じて行列の規模が決まるため、大名は自らの力を誇示するためにできるだけ豪華な行列を整えました。沿道の庶民にとっては“動く権威のショー”だったのです。 - 街道の治安維持と秩序の可視化

行列には武装した侍が含まれており、通行の際には沿道の秩序が保たれました。同時に庶民に対して幕府の権力を強く印象づける役割もありました。

大名行列の規模と編成

大名行列は大名の石高に応じて規模が決められました。

- 10万石級の大名になると、行列は300人から500人規模に及ぶことも。

- 小藩でも100人前後を連れて行列を組みました。

行列の編成には厳密な順序がありました。

- 先頭部隊:槍持ち、鉄砲足軽、法螺貝や太鼓を持つ楽隊

- 中核部隊:駕籠かきや馬を連れた供侍、大名の調度品を運ぶ一行

- 大名本人:立派な駕籠に乗る、または馬上にある姿で行列の中心を飾る

- 後方部隊:家臣や荷物を運ぶ従者

沿道から見ると、槍や刀がきらめき、掛け声が響き渡り、まさに“動く舞台”のような華やかさがありました。

庶民と大名行列

大名行列は庶民にとって恐ろしくもあり、また特別な見世物でもありました。

- 恐ろしさ

行列が来ると「下に~下に~」という掛け声が響き、庶民は土下座して道を譲らなければなりませんでした。無礼を働くと処罰を受けることもあったため、庶民にとっては緊張を強いられる存在でした。 - 華やかさ

反面、豪華な装束や行列のスケールは日常では見られないもので、庶民にとって一種の見世物としての楽しみもありました。子どもたちは槍や旗の行列に目を輝かせ、大人たちもその壮観さに圧倒されました。

つまり大名行列は、庶民にとって「迷惑な存在」でありながら「非日常を感じさせる祭りのような存在」でもあったのです。

大名行列がもたらした経済・文化的影響

大名行列は街道の宿場町にも大きな影響を与えました。

- 宿場町の経済効果

大名行列の宿泊や休憩は本陣・脇本陣・旅籠を利用しました。そのため宿場町は行列のたびに潤いました。特に本陣・脇本陣は大名の宿泊を受け入れるために大規模な準備が必要で、宿場の中心的役割を担いました。 - 文化的影響

大名行列の様子を庶民が見物することにより、地域ごとに歌や踊りが派生することもありました。その影響は後世の祭礼や山車行列に受け継がれていきます。

現代に残る大名行列イベント

現在も全国各地で大名行列を再現するイベントが行われています。

- 萩大名行列(山口県萩市)

伝統を受け継いだ格式ある再現行列。勇壮な掛け声と槍持ちの姿が印象的です。 - 日光東照宮春秋大祭(栃木県日光市)

「百物揃千人行列」として知られ、武者姿の行列が豪華絢爛に繰り広げられます。 - 犬山祭(愛知県犬山市)

山車祭りとして有名ですが、大名行列を模した演出も見られます。

こうしたイベントは観光資源としても人気が高く、江戸時代の空気を現代に伝える貴重な機会となっています。

大名行列から見る江戸の旅文化

大名行列は、単なる移動手段ではなく、幕府の支配を可視化する「動く政治儀式」でした。同時に庶民にとっては旅の途中に現れる一大イベントであり、街道を彩る非日常的な風景でした。

今、古道や宿場町を歩くと、大名行列が通ったであろう道幅や本陣・脇本陣の跡地を見ることができます。こうした視点を持って散策すると、江戸時代の旅文化がより立体的に感じられるはずです。

まとめ|大名行列とは?江戸時代の華やかな武士の行進をわかりやすく解説

大名行列とは、江戸時代に大名が参勤交代のために行った大規模な行列であり、

- 幕府の権威を示すための制度的儀式

- 大名の格式と財力を誇示する舞台

- 庶民にとって恐ろしくも華やかな見世物

という多面的な役割を担っていました。

現代では、各地の大名行列イベントや宿場町散策を通じて、その雰囲気を追体験することができます。もし古道を旅する際には、「この道を大名行列が通ったのだ」と想像してみてください。当時の威厳や緊張感、そして華やかさが、今も街道の風景に息づいていることに気づくでしょう。

▼街道用語記事はこちら!