日本の歴史を語るうえで欠かせないのが「街道(かいどう)」です。

現在の国道や高速道路の原点ともいえる古代の街道は、政治・軍事・文化の交流を支える大動脈でした。特に律令国家の成立以降、街道は整備され、駅家や関所などの制度が整えられていきます。

この記事では、日本の古代街道を理解するために覚えておきたい用語を12個ピックアップして解説します。

▼江戸時代以降の街道についてはこちらでまとめています。

古代の街道とは?

古代の街道とは、律令国家が整備した官道(かんどう)を中心とする交通路のことです。

都から地方へ延びる道は、政治や軍事、物流、文化交流を支える重要な役割を担っていました。地方支配を強化するために、駅制や関所といった制度も導入され、中央集権体制を下支えしたのです。

駅制(えきせい)

「駅制」とは、律令時代に整備された交通制度です。

電車の「駅」やスポーツ競技「駅伝」の由来にもなっています。

官道には一定間隔で「駅家」が設けられ、人や馬を交代させながら迅速に情報や物資を運びました。これにより、中央から地方までの統制がスムーズに行われました。

駅家(うまや/やくか)

「駅家」とは、街道沿いに設置された宿泊・人馬交換の施設です。

公用の使者が宿泊したり、馬を交代させたりする拠点で、今でいう「サービスエリア」や「宿場町」のような存在でした。

伝馬(てんま)

「伝馬」とは、駅制において用いられた公用の馬のことです。

各駅家に配置され、役人や勅使が移動する際に利用されました。伝馬を提供する負担は地方の農民に課せられており、「伝馬役」と呼ばれる労役がありました。

関(せき)

「関」とは、街道の要所に設置された関所のことです。

通行人や物資を取り締まり、軍事的にも重要な役割を果たしました。特に有名なのが「三関(鈴鹿関・不破関・愛発関)」で、古代における東国支配の要となりました。

宿駅(しゅくえき)

「宿駅」とは、駅家が設置された宿場のことです。

旅人や役人が休憩や宿泊を行える場所で、人や馬を整えるための中継地点でもありました。宿駅はのちの宿場町の原型となりました。

勅使道(ちょくしみち)

「勅使道」とは、天皇の勅命を伝える使者(勅使)が移動するために整備された特別な道です。

格式の高い使者のために通常の街道よりも優先的に整えられました。

五畿七道(ごきしちどう)

「五畿七道」とは、律令制における日本の行政区分です。

都の周辺を「五畿」とし、それ以外を「七道」に分けました。この区分は街道整備の基準となり、各道にはそれぞれの幹線道路が敷かれました。

東海道(とうかいどう)

「東海道」とは、七道のひとつで、京都から伊勢・駿河・相模を経て関東へ至る街道です。

古代から中世、さらには江戸時代にかけても主要な街道として発展しました。

北陸道(ほくりくどう)

「北陸道」とは、日本海側を経由して京都から越前・加賀・越後方面へと通じる街道です。交易や文化交流の要路として重要でした。

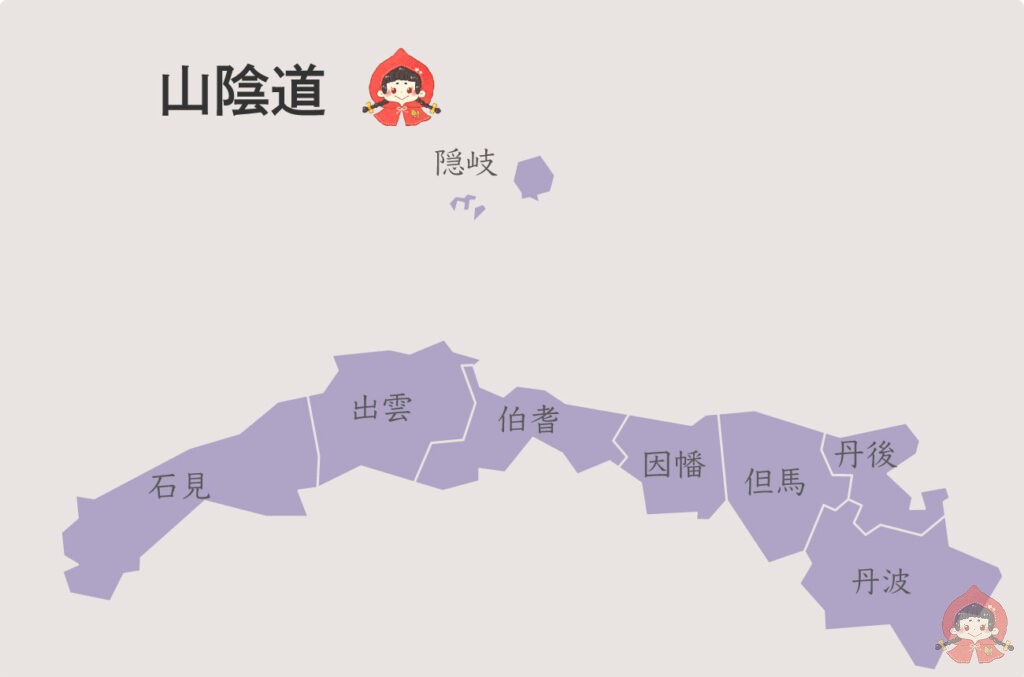

山陰道(さんいんどう)

「山陰道」とは、京都から日本海沿いを西に進み、山陰地方を通る街道です。出雲や石見へと通じ、古代から文化や信仰の伝播に役立ちました。

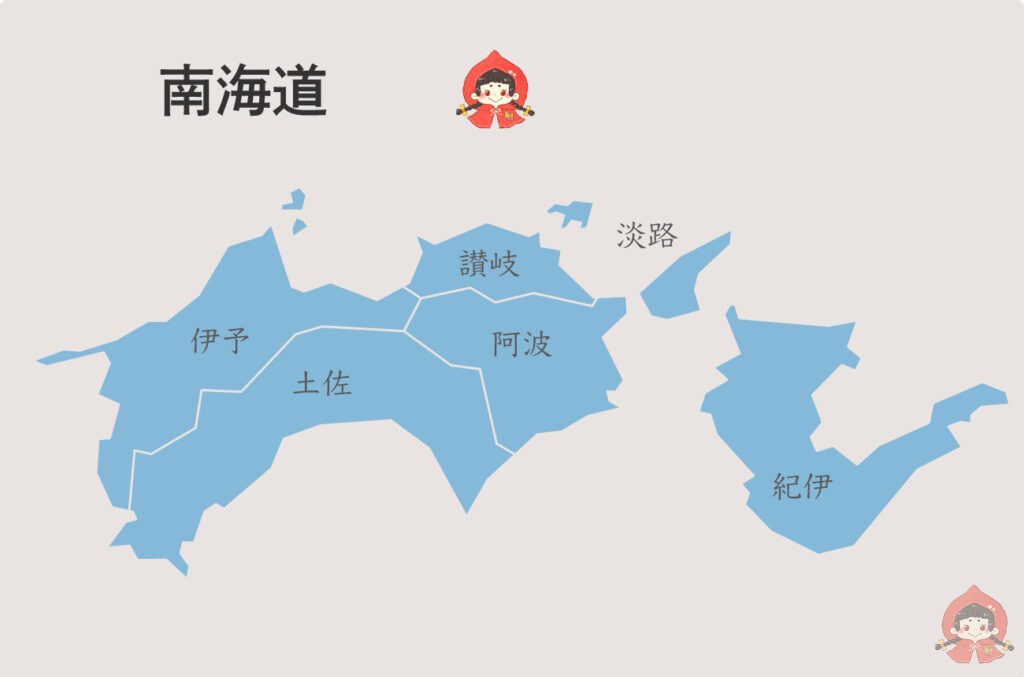

南海道(なんかいどう)

「南海道」とは、紀伊半島を経て四国・九州へと通じる街道です。瀬戸内海沿岸と並び、西日本の交通に大きな役割を果たしました。

西海道(さいかいどう)

「西海道」とは、九州一円をつなぐ街道です。特に大宰府への道として整備され、外交や軍事の拠点としても利用されました。

まとめ|【古代編】日本の「街道用語」覚えておきたい12選

古代の街道は、単なる道ではなく、国家運営に不可欠なインフラでした。

駅家や関所などの制度を理解することで、律令国家の統治の仕組みがより身近に感じられるはずです。また、五畿七道や主要街道は、後世の街道や現在の道路網にも大きな影響を与えています。

旅行や歴史探訪の際には、こうした古代の街道用語を思い出しながら歩いてみると、より深く日本の歴史を味わえるでしょう。

▼街道用語のノミチ記事はこちら

-160x90.jpg)