関所とは、飛鳥時代から江戸時代まで、交通の要衝に設けられた施設です。

街道歩きや宿場探訪をしていると、関所跡の文字を見かけることも少なくありません。また「箱根関所」や「福島関所」のように、観光スポットとして復元されている関所もありますね。

時代によって役割や目的にも変化がありますが、歴史の流れを紐解きながらわかりやすく解説していきます。

▼関所で取り締まる「入鉄炮に出女」についてはこちら!

関所とは?川の水を堰き止める「せき」が語源

関所は「関」ともいいますが、語源は水を堰き止める、などの「堰」です。

人や物の流れを一旦止める施設であることから、その名前がついたのではないでしょうか。

人や荷物を取り締まるだけでなく、元々は防衛ラインの役割がメインでした。

関所の歴史は?

関所の歴史は古く、1300年以上前に起こった「大化の改新」まで遡ります。

当時の都である畿内を防衛するため、「鈴鹿(伊勢)・不破(美濃)・愛発(越前)」の3箇所に「関塞(せきそこ)」がおかれました。

初めは敵を都に侵入させないための場所だったんだね!

鎌倉時代になると幕府や豪族などが各所に関所を設けて、通行料として関銭(せきせん)をとるようになります。

関所を使って商売を始めたわけですね。お金は警護のお金に使われたり、神社仏閣の建築費用にあてられたりしたようです。

鎌倉時代から戦国時代までは、個人で関所を設けることもあったんだね。

江戸時代になると関所は幕府の管轄となり、全国に設けられました。この頃には全国で53箇所に関所があったそうです。

関所の役割と目的は?人や物を検査し取り締まること!

江戸時代の初期までは敵の侵入を防ぐことがメインでしたが、平和な時代になると治安維持の役割を担うこととなります。

▼関所で取り締まること

・旅人は頭巾や笠を取って顔を見せること。

・不審者や怪我人は証文がないとNG。

・出女(江戸から出ようとする女性)も理由と証文がないとNG。

江戸時代の関所には特に厳しく取り締まる「入鉄砲に出女」という言葉がありました。

①江戸に持ち込まれる鉄砲

②江戸から逃げようとする女

鉄砲(武器)は分かりますが、なぜ女性が厳しく取り締まられたのでしょうか。当時の江戸には各所の大名から人質として預かってきた娘や母、妻などがたくさん暮らしていました。人質が逃げないように、特に厳しく取り締まっていたようです。

そもそも江戸時代に「女ひとり旅」はほとんどあり得ないことだったんだって!

中には男装して関所を簡単に抜けようとする女性もいたため、「あらため女」と言って女性かどうか確かめる女性のいる関所もあったのだとか。

関所おすすめ観光スポット

箱根関所|神奈川県箱根町

箱根関所は、東海道の難所に位置する関所です。

芦ノ湖のほとりに位置し、現在は復元されています。

福島関所|長野県木曽町

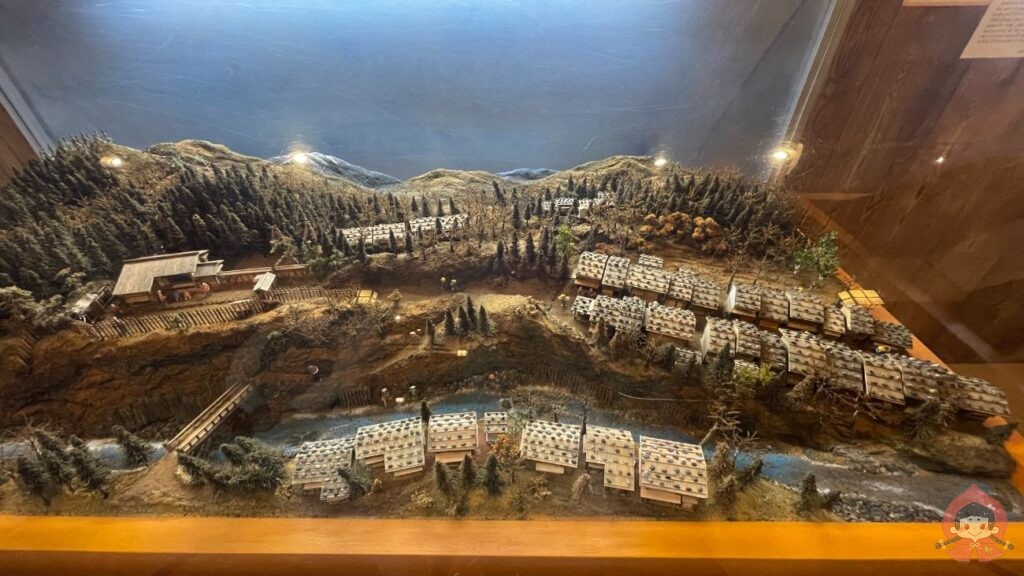

福島関所は中山道(木曽路)にあり、江戸時代の日本において最も重要な関所のひとつでした。現在は復元され、資料館になっています。木曽川に沿って宿場町がつくられ、関所はその南端にありました。

木曽福島は中山道の宿場町としての面影を残しており、宿泊施設やお食事処も充実しているので観光にもピッタリです!

今切関所(新井関所)|静岡県湖西市

福島関所と並んで重要視されていたのが、東海道の今切(いまぎれ)関所。現在では新居関所とも呼ばれています。

明治期に関所がどんどん打ち壊されていく中、学校の校舎として利用するという名目で打ち壊しを免れた貴重な建物が現存しています。

▼見学レポはこちらをどうぞ!

関所とは?歴史と役割まとめ

関所とは何か、その歴史や役割を簡単に解説しました。

日本全国に残る関所の面影を探して旅するのも楽しいもの。

例えば武田信玄のつくった浪合関所のように、建物はほとんど残っていない場合もあります。往時の歴史に思いを馳せて、街道歩きや関所めぐりを楽しみましょう!

▼関所のノミチ記事はこちら!

-

「入鉄砲に出女」とは?鉄砲と女性を取り締まる関所の仕組みを分かりやすく解説

飛鳥時代から江戸時代まで、街道の要所に設けられていた「関所」には、「入鉄炮に出女(いりでっぽうにでおんな)」を取り締まる役割がありました。 関所ではすべての旅人がチェックを受け、通行の許可をもらう必要があります。 中でも […] -

中山道「碓氷関所」跡と「関所食堂」ランチへ行ってきた

「碓氷(うすい)関所」は群馬県安中市松井田町に位置し、中山道最難所の碓氷峠手前、坂本宿と松井田宿の間にあった関所です。 東海道の箱根宿や新居関所、中山道の福島宿などとともに、重要な関所のひとつ。 今回はそんな碓氷関所に行 […] -

「関所(せきしょ)」とは?役割や目的、歴史を簡単にご紹介

関所とは、飛鳥時代から江戸時代まで、交通の要衝に設けられた施設です。 街道歩きや宿場探訪をしていると、関所跡の文字を見かけることも少なくありません。また「箱根関所」や「福島関所」のように、観光スポットとして復元されている […] -

【東海道】新居宿「新居関所跡」を見学しよう!

新居関所跡は徳川家康によって創設された関所のひとつです。日本三大関所のひとつであり、当時の関所建物が残る唯一の関所。 正式には「今切(いまぎれ)関所」といい、慶長5(1600)年に設置されました。 東海道の宿場町のひとつ […]