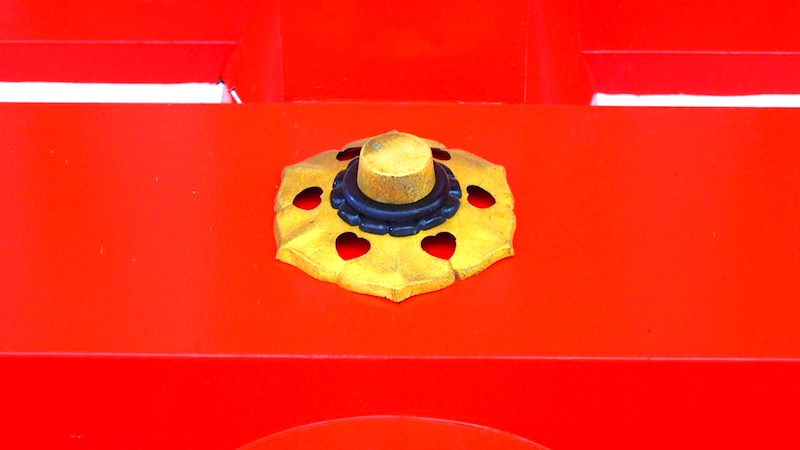

神社やお寺を参拝すると、建物や装飾の中に“ハート型”の模様を見つけたことはありませんか?

一見すると恋愛や縁結びを連想させますが、実は「猪目(いのめ)」と呼ばれる古くからの文様で、魔除けの意味が込められているのです。

この記事では、猪目の歴史や由来、どのような意味を持つのかを分かりやすく解説していきます。参拝の際に知っていると、より深く楽しめるはずですよ。

「猪目(いのめ)」とは?

まず強調しておきたいのは、これは「かわいいハート型」ではなく、「猪目(いのめ)」と呼ばれる文様です。直訳すれば「イノシシの目」を意味し、古くから魔を払い、邪気を防ぐためのシンボルとして用いられてきました。

この文様は日本の古墳時代の遺跡や出土品にも見られることから、かなり古い時代から存在していたと考えられています。

「なぜ猪(いのしし)の目なのか?」── その謎を探る

獣の力を借りる魔除けとしての意味合い

猪目の由来についてよく語られる説のひとつが、「猪=力強い獣」という観点です。強大な動物であるイノシシの“目”をモチーフにすることで、その威圧感や霊力を借り、悪霊や邪気を遠ざけようという意図があったのではないか、というものです。

ただ、なぜイノシシだったのかについては明確な証拠がなく、諸説が混在しています。

「猪目洞窟」という場所とその伝承

島根県出雲市の猪目町には「猪目洞窟」と呼ばれる地名があります。この洞窟は「ここを見たら死ぬ」とも言われ、黄泉の入り口とされる伝承が残っています。このような強いイメージが猪目文様のモチーフ選定に影響を与えた可能性も考えられます。

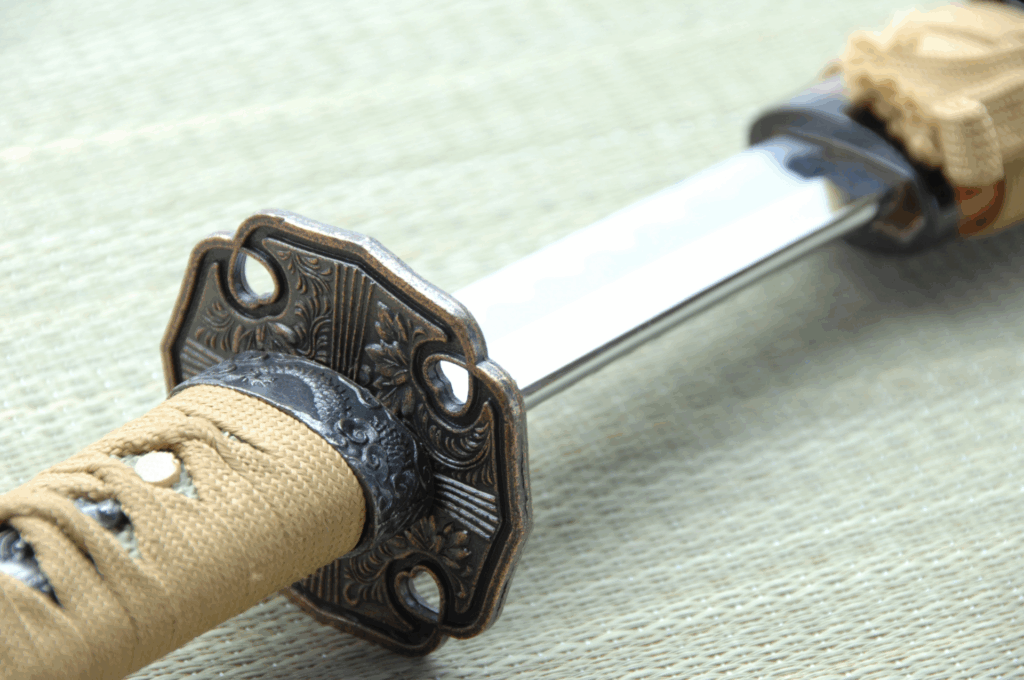

また、猪目と同じような形状は、古墳時代の「倒卵形(とうらんがた)鐔(つば)」など、武具の装飾にも見られ、そこでも魔除けとして使われていたのでは、という説もあります。

鬼瓦・メデューサとの関係性

別の視点では、「恐ろしいものをあえてかたどって魔を祓う」という文化が関係していると考えられます。たとえば寺院で用いられる鬼瓦も、形状自体が強い印象を与えることで、災厄を防ぐ役割を果たすとされています。

中には、古代ギリシャ神話のメデューサ伝承(見られると石になるという伝説)や、シリア・パルミラ神殿の視線呪詛的な要素が、遠く文化的な影響を及ぼした可能性を指摘する研究者もいます。猪目洞窟伝承の「見たら死ぬ」という言い伝えと、鬼瓦・猪目を組み合わせた信仰的構造が、こうした外来文化と共鳴してきたのではないか──という仮説も、筆者は興味深く思います。

ただし、猪目の伝来時期についてははっきりせず、「奈良時代に中国から伝来した」という説もあれば、「古墳時代からの日本独自の伝統が原点である」という説もあります。確定的な結論は見出されておらず、現時点では「魔除けの意図」が強く想定されているにすぎません。

日本人の“祀る”思想──恐怖を変換して縁起に

日本の伝統的な信仰文化のなかには、「たたり神」や「災いになるもの」をあえて祀ったり、恐ろしいものを転じて“守り神”とみなす考え方があります。災害や疫病が多い日本だからこそ育まれた防災的・霊的発想ともいえるでしょう。

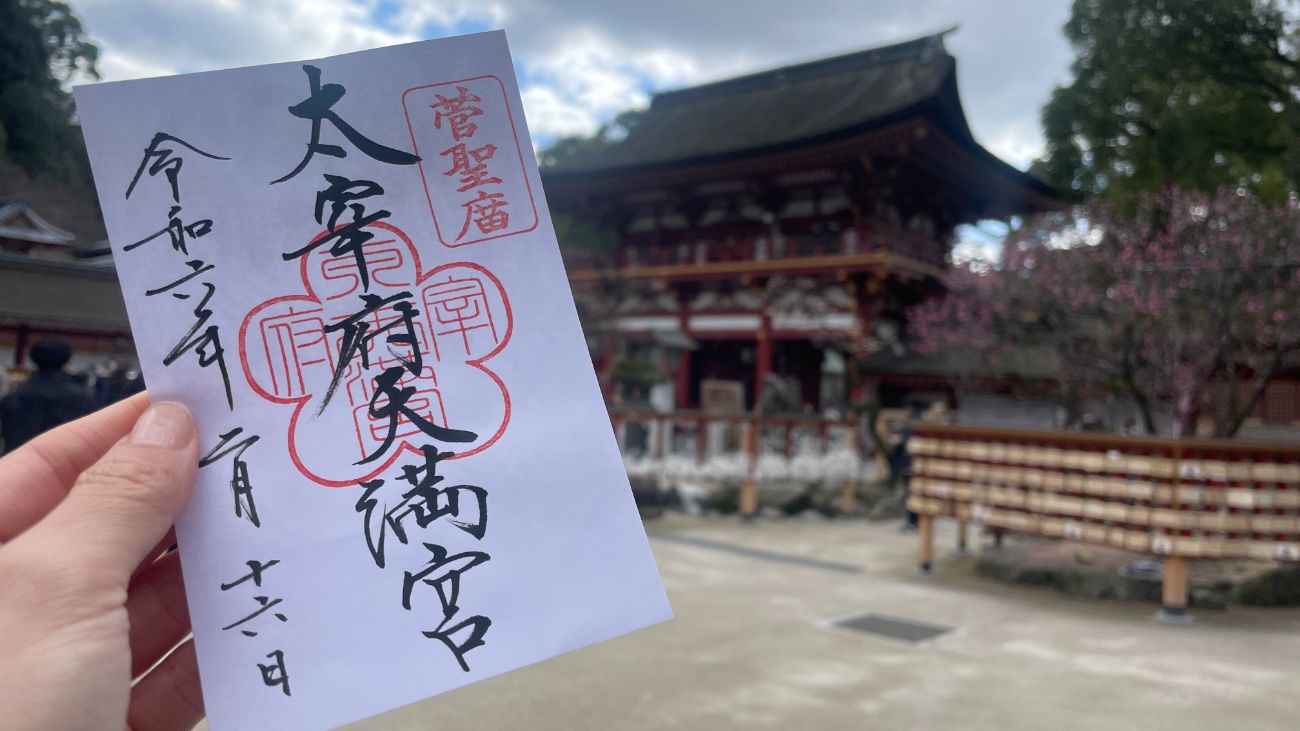

たとえば、菅原道真公(学問の神として祀られる)や恵比寿様(商売繁盛の神)などは、もとは不運・不穏・災厄と結びついていた人物・伝承が、後世において「神格化」され、祓いの性格を帯びていった側面があります。鬼瓦や猪目も、その流れの一環と見なすことができるでしょう。

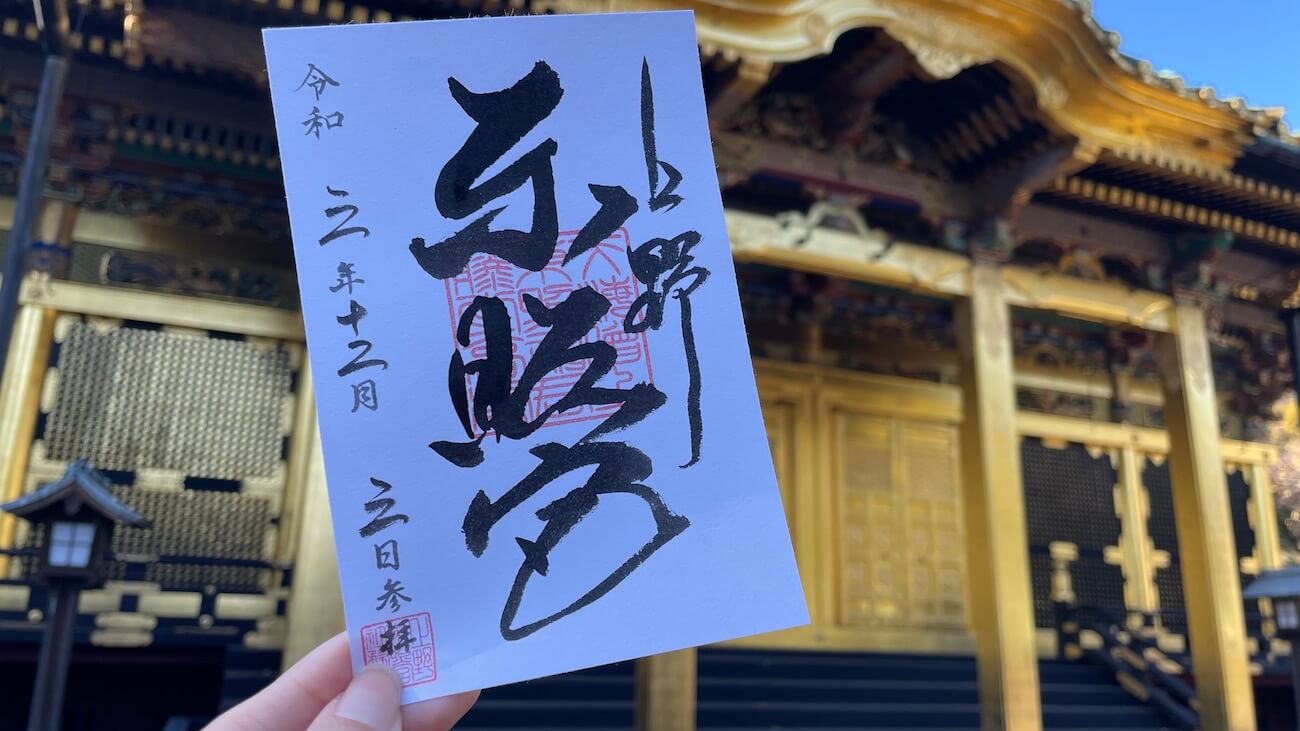

実際にお寺・神社で猪目を探してみよう

境内や社寺建築をじっくり眺めると、意外なところに猪目が見つかったりします。例えば、長野県上田市真田町の「長谷寺(ちょうこくじ)」では、堂々と猪目が配置されている例もあります。また山家神社や信綱寺のベンチ脚部など、細部に猪目が隠れていることもあります。

“ハート型”としか認識せず見過ごしていたかもしれない文様が、実は深い意味を持つものだと知ると、参拝や社寺巡りの楽しみがまた一段と増すはずです。

まとめ|神社で見つかるハート模様は猪目(いのめ)!魔除けの意味を徹底解説

一見“ハート型”に見える猪目文様には、恋愛成就ではなく「魔除け」という力強い意味が込められていました。

古墳時代から武具や建築装飾に使われ、日本人の「恐れを祀る」文化とも深くつながっています。神社やお寺に訪れた際は、ぜひ境内の柱や瓦、ベンチの装飾などに目を凝らして、猪目を探してみてください。きっと参拝の時間が、より豊かで奥深いものになるはずです。

▼神社仏閣のノミチ記事はこちら