古代から近世にかけて、日本の街道は政治・文化・経済・信仰を支える大動脈として発展してきました。

たとえば奈良時代には、都と地方をつなぐために整備された「七道」があり、その中でも東北へ続く東山道(とうさんどう)は国家の統治を支える軍事・行政の幹線でした。平安時代以降になると、地方武士や僧侶、行商人などが街道を行き交うようになり、各地に文化や信仰が伝わっていきます。

江戸時代には徳川幕府によって「五街道」が整備され、参勤交代や庶民の旅、物資の流通に欠かせない道となりました。

伊能忠敬|日本を“歩いて測った”地図の先駆者

江戸時代後期の測量学者・地理学者である 伊能忠敬(いのう ただたか) 。

50歳で隠居後に天文学や測量を学び、幕府の命を受けて1800年から全国各地を測量して歩きました。忠敬は 17年間、10回にわたって列島を歩いて測量し、その成果は日本初の実測に基づく日本地図『大日本沿海輿地全図』としてまとめられました。

こうした膨大な歩行と測量は、街道や海岸線を正確に捉える史上最大規模の旅的プロジェクトでもあり、ヨーロッパでも高く評価されています。

坂上田村麻呂|東山道を北へ進軍した征夷大将軍

平安初期、朝廷から蝦夷(えみし)征討を命じられたのが、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)です。彼は“征夷大将軍”として、京都から東山道を北上し、陸奥・出羽方面へと進軍しました。

田村麻呂は、戦いだけでなく「開拓」や「鎮護」の象徴としても各地で信仰され、福島県の田村神社や岩手県の胆沢城跡など、ゆかりの地が今も残っています。

源義経|奥州へ落ち延びた悲劇の英雄

平安末期の武将、源義経(みなもとのよしつね)もまた、街道にその名を残した人物です。兄・頼朝に追われ、都から北へ逃れた義経は、陸奥へと続く古道を通って奥州・平泉を目指しました。

その道のりは後世、「義経北行伝説」や「判官道(はんがんみち)」として語り継がれています。青森や北海道にまで伝承が残るほど、彼の逃避行は多くの人々の想像力を掻き立てました。街道沿いに立つ「義経伝説地」を訪ねると、旅の途中で感じたであろう孤独と希望を、少しだけ感じられるかもしれません。

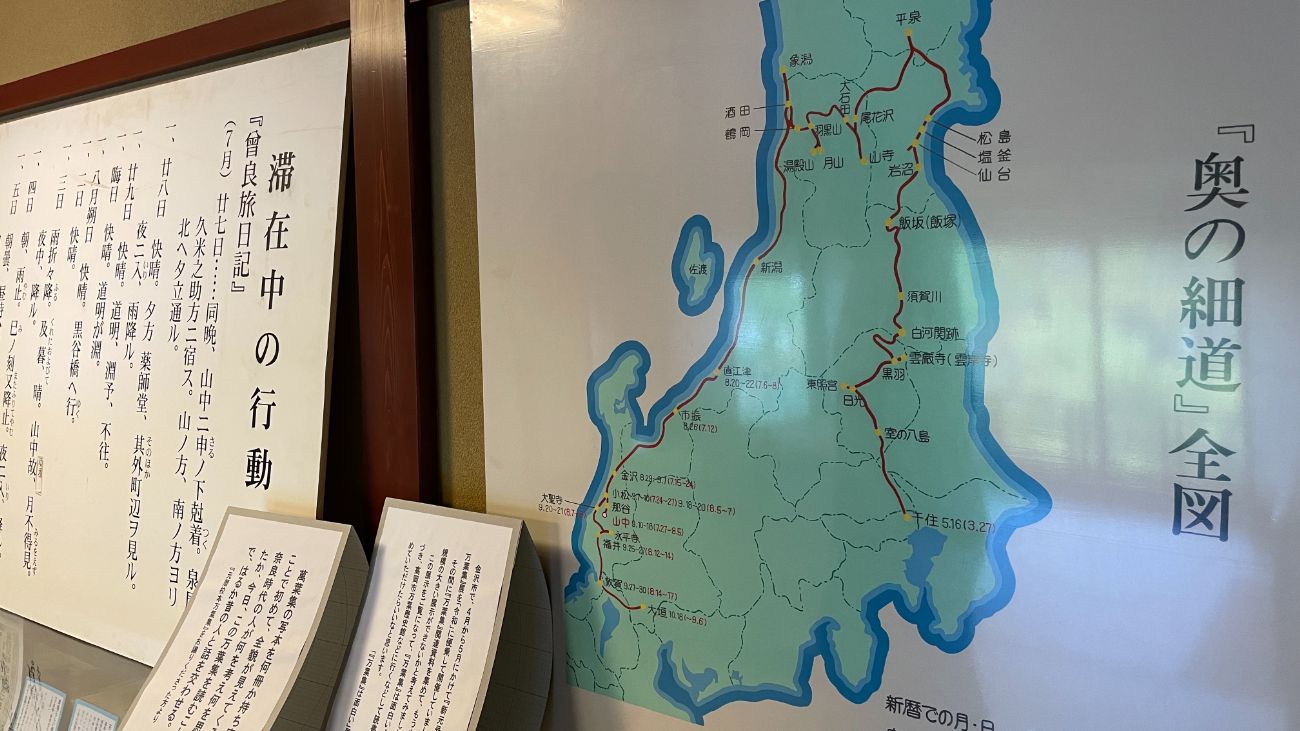

松尾芭蕉|『奥の細道』に刻まれた旅の詩人

江戸時代の俳人、松尾芭蕉(まつおばしょう)は、「街道を歩いた詩人」として知られています。

彼の代表作『おくのほそ道』は、まさに古道の旅そのもの。江戸・深川を出発し、白河の関を越え、松島や平泉、越後、敦賀へと旅を続けました。

芭蕉が歩いた道の多くは、今も「芭蕉の道」として残っています。白河の関跡や須賀川の芭蕉庵跡などを訪ねると、彼が詠んだ一句一句が風景と重なり合い、まるで時を超えて旅をしているような感覚になります。

木曽義仲|中山道を駆け抜けた武将

源平合戦の英雄、木曽義仲(きそよしなか)は、信濃国・木曽谷を本拠地として戦った武将です。彼が京都を目指して進軍したルートは、現在の中山道(なかせんどう)に重なります。

険しい木曽路を越え、近江へと至った義仲の行軍は、多くの伝説を残しました。長野県木曽町には「義仲館跡」、滋賀県大津市には彼を祀る「義仲寺」があります。

中山道を歩きながら、山々に響いた軍勢の足音を思い浮かべるのもまた、街道旅の醍醐味です。

弘法大師・空海|信仰の道を開いた僧侶

日本各地に「弘法大師伝説」が残るように、空海(くうかい)は“道”と深く結びついた人物です。

四国八十八ヶ所を巡る遍路道や、熊野へと続く熊野古道など、彼の足跡は“信仰の古道”そのものを形づくりました。

空海が修行や布教で歩いた道は、今も多くの人が巡礼の旅として歩いています。

和歌山県の熊野古道・中辺路(なかへち)には、古の行者が歩いた石畳が今も残り、心を静めながら歩くと、道そのものが祈りの空間であることを感じます。

徳川家康|五街道を整備した“近世の道の父”

最後に紹介するのは、徳川家康(とくがわいえやす)です。

天下統一を果たした彼は、江戸を中心に五街道(東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道)を整備しました。

街道整備によって参勤交代や物資流通が活発になり、庶民の旅文化も広がりました。日本橋を起点に全国へ伸びるこの街道網は、まさに“現代日本の交通の原型”といえる存在です。

箱根関所や中山道の宿場町を歩くと、今もその名残を感じることができます。家康の「道を制する者が天下を制す」という思想は、現代のインフラ整備にも通じる先見性を感じさせます。

まとめ|街道を歩いた歴史人物たち

街道には、英雄や文人、僧侶といった多くの人々の人生が刻まれています。

坂上田村麻呂の征討、義経の逃避行、芭蕉の旅、義仲の進軍、空海の祈り、家康の整備——それぞれの道には、それぞれの物語が流れています。

道を歩くという行為は、過去と今をつなぐ“体験”そのもの。

彼らの足跡をたどりながら歩けば、街道は単なるルートではなく、時を超える旅路として私たちの前に現れるのです。

▼歴史の偉人のノミチ記事はこちら!