江戸時代とは、1603年に徳川家康が江戸幕府を開いてから、1867年に大政奉還をもって幕府が終焉するまでの約260年間を指します。

戦国の乱世を終え、日本が初めて長期にわたって平和を実現した時代です。政治の安定、経済の発展、そして庶民文化の花開いた時代として、日本史の中でも特に重要な位置を占めています。

本記事では、江戸時代の政治・社会・文化、そして街道や旅の発展を、わかりやすく解説します。

江戸時代の基本情報

江戸時代は1603年、徳川家康が征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開いたことから始まります。

それまでの戦国時代は全国各地の大名が争っていた混乱期でしたが、家康の政治手腕によって全国の大名を従える体制が築かれ、平和な時代が到来しました。

この政治体制を「幕藩体制(ばくはんたいせい)」と呼びます。「幕府」は将軍が直接支配する領地(直轄地)を治め、「藩」は各地の大名が統治する領地を指します。

江戸は政治の中心、京都は天皇と伝統文化の中心、大坂(大阪)は経済の中心として、それぞれ重要な役割を担っていました。

幕府のしくみと社会の構造

幕府の頂点に立つのは将軍です。

その下に老中・若年寄・奉行などの役職が置かれ、全国の政治を統括しました。幕府の直轄地には代官や奉行が派遣され、治安維持や年貢の管理を行いました。

一方、全国の大名たちはそれぞれの藩を治める立場にあり、幕府に忠誠を誓うことでその領地を安堵されました。こうした幕府と藩の関係が、日本全国を統治する仕組みを支えていました。

また、社会は士農工商の身分制度で構成されており、武士・農民・職人・商人という序列が明確でした。ただし、時代が進むにつれて商人が力を持ち、文化や経済の中心に台頭していきます。

徳川幕府の将軍一覧

| 代 | 将軍名 | 在職期間 | 主な出来事 | |

|---|---|---|---|---|

| 初代 | 徳川家康 | 1603〜1605 | 江戸幕府を開く、関ヶ原の戦い(1600) | |

| 2代 | 徳川秀忠 | 1605〜1623 | 幕府の制度を整備、家康の遺志を継ぐ | |

| 3代 | 徳川家光 | 1623〜1651 | 参勤交代を制度化、鎖国体制の確立 | 徳川家光とは?江戸幕府の基盤を築いた3代将軍をわかりやすく解説 |

| 4代 | 徳川家綱 | 1651〜1680 | 文治政治の始まり、由井正雪の乱 | |

| 5代 | 徳川綱吉 | 1680〜1709 | 生類憐れみの令、元禄文化の隆盛 | |

| 6代 | 徳川家宣 | 1709〜1712 | 新井白石の政治改革 | |

| 7代 | 徳川家継 | 1713〜1716 | 幼少で死去、短い在職期間 | |

| 8代 | 徳川吉宗 | 1716〜1745 | 享保の改革、「米将軍」 | |

| 9代 | 徳川家重 | 1745〜1760 | 幕政の安定を維持 | |

| 10代 | 徳川家治 | 1760〜1786 | 田沼意次の政治、経済活性化策 | |

| 11代 | 徳川家斉 | 1787〜1837 | 寛政の改革、化政文化の発展 | |

| 12代 | 徳川家慶 | 1837〜1853 | 天保の改革、アヘン戦争後の危機感 | |

| 13代 | 徳川家定 | 1853〜1858 | 黒船来航、開国への道 | |

| 14代 | 徳川家茂 | 1858〜1866 | 公武合体政策、長州征討 | |

| 15代 | 徳川慶喜 | 1866〜1867 | 大政奉還、江戸幕府の終焉 |

このように、徳川将軍家は15代にわたって日本を統治しました。その間、約260年間も政権が続いたのは、将軍が武力だけでなく政治・経済・文化を通じて巧みに国をまとめ上げたからです。

参勤交代と街道の発展

江戸幕府の支配体制を強化するために、3代将軍・徳川家光が定めたのが「参勤交代(さんきんこうたい)」です。

大名は1年おきに江戸と自国を往復する義務を課され、妻子は江戸に人質として住まわせました。これにより、大名たちは反乱を起こしにくくなり、幕府の統制が強化されました。

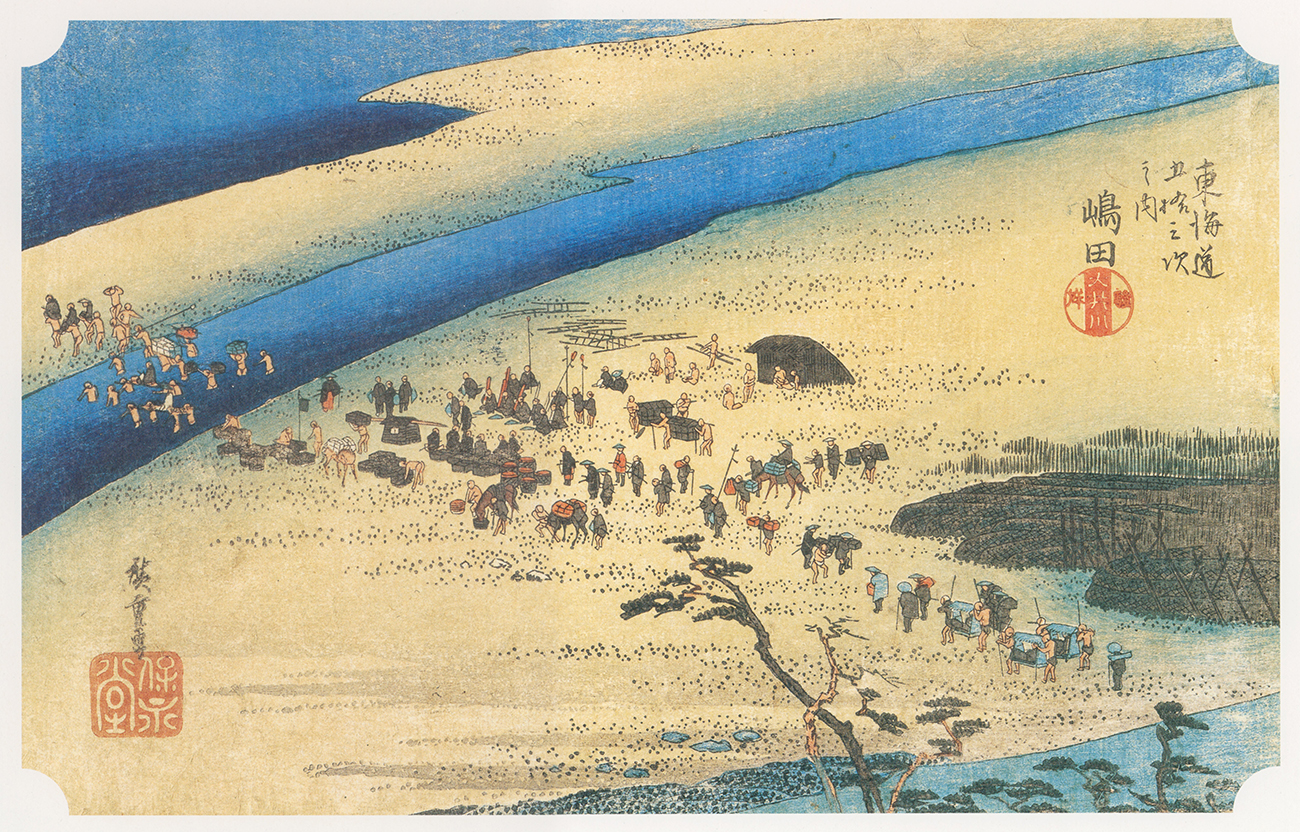

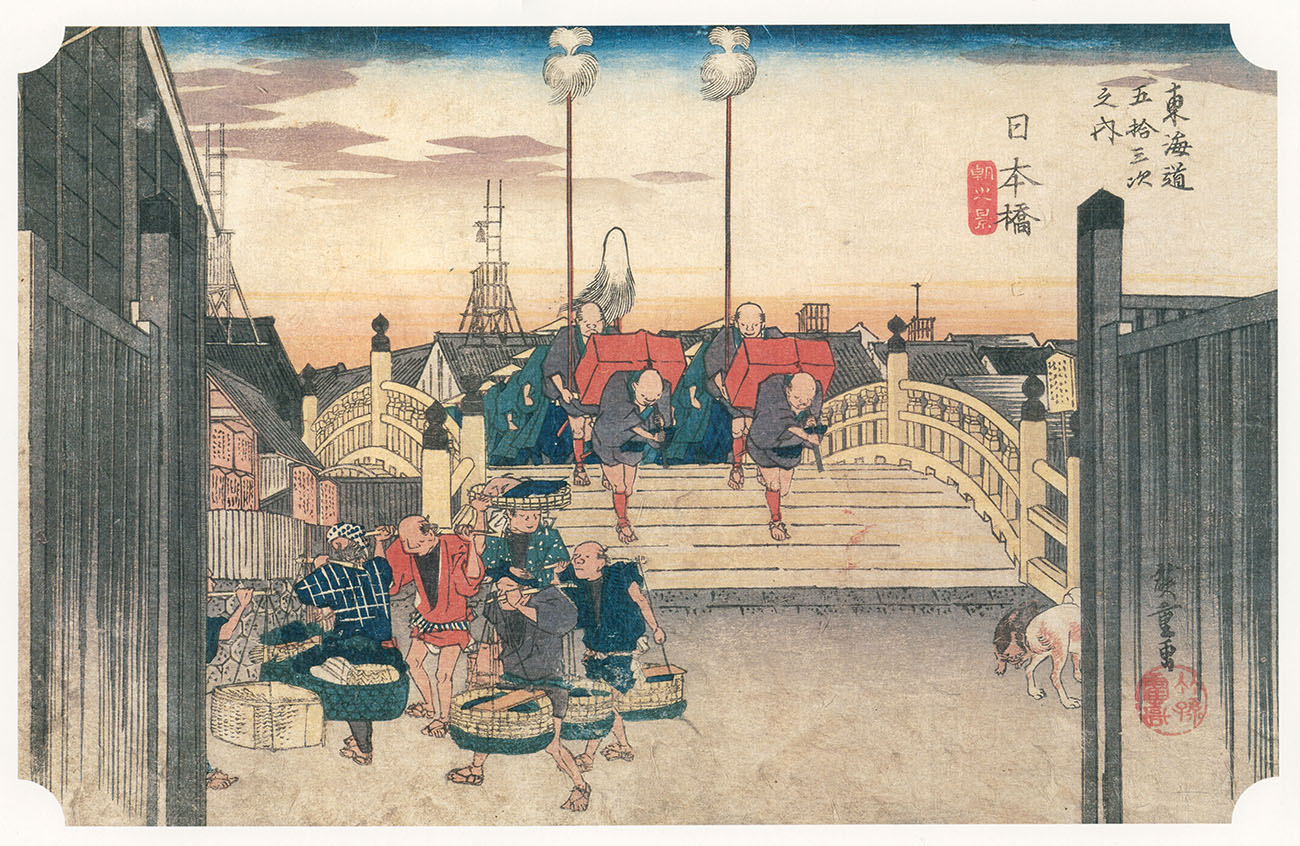

しかしこの制度は、同時に街道と宿場の発展を促しました。東海道・中山道・甲州道中・日光道中・奥州道中といった「五街道」が整備され、旅人や商人、職人たちが往来するようになります。

宿場町では宿屋・茶屋・問屋場などが栄え、交通が経済の血流として機能し始めました。こうした街道の発展は、後の日本の物流・文化・観光の基礎を築くことになります。

鎖国と外交の仕組み

江戸幕府は、キリスト教の広がりや外国勢力の介入を警戒し、1639年に鎖国令を完成させました。

これにより、貿易は長崎・出島に限られ、オランダと中国のみが取引を許されました。表面的には閉鎖的な政策に見えますが、国内産業の発展や文化の成熟を促したという側面もあります。

蘭学(オランダ語で伝わる西洋学問)を通じて医術・天文学・化学などが伝わり、後の明治維新に向けた知識の土台が形成されました。

庶民の暮らしと文化の花ひらき

江戸時代は、庶民が豊かな文化を生み出した時代でもあります。

都市の発展とともに町人文化が栄え、「元禄文化」「化政文化」と呼ばれる華やかな時代が到来しました。歌舞伎、浮世絵、俳句、文学などが発展し、井原西鶴や松尾芭蕉、近松門左衛門らが活躍しました。

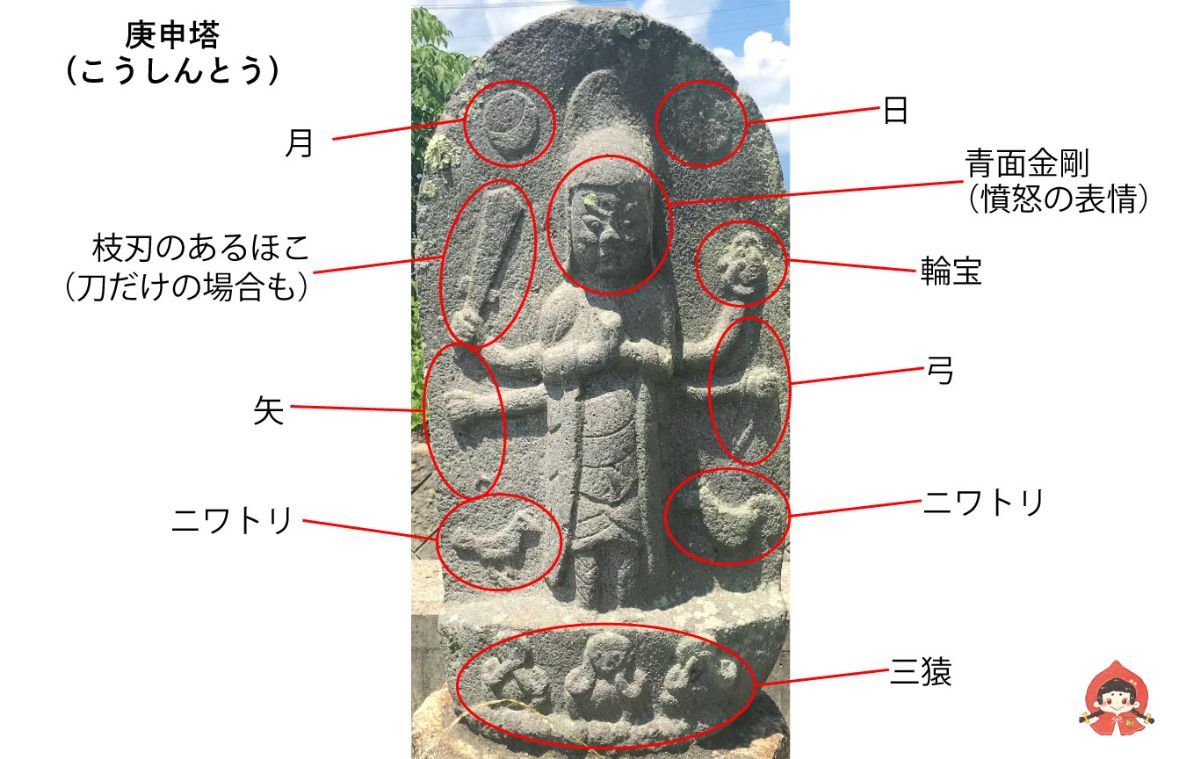

江戸の庶民は「粋」を大切にし、遊びや美意識を生活の一部として楽しみました。旅の文化も広がり、「お伊勢参り」や「善光寺詣で」などの巡礼が庶民の間で大流行しました。こうした旅を支えたのも、五街道を中心とした交通網の発展です。

農村の生活と経済のしくみ

一方、全国の農民は年貢を納め、幕府や藩の財政を支えました。

米が経済の基本単位であり、年貢の量が藩の経済力を示しました。農業技術が進歩し、灌漑設備や肥料の工夫によって収穫量が増加しました。

商業も活発になり、大坂を中心に「天下の台所」と呼ばれる流通経済が発展。地方から江戸・京・大坂へと物資が流れ、各地の特産品や文化が交流しました。これにより、日本各地に「地域の個性」が形成されていきます。

改革と変化の時代

江戸中期から後期にかけて、幕府は財政難に悩まされ、さまざまな改革が行われました。

8代将軍徳川吉宗による「享保の改革」、松平定信の「寛政の改革」、水野忠邦の「天保の改革」などが有名です。

これらの改革は、倹約や農政の改善を目指したものですが、庶民の反発も強く、思うような成果は得られませんでした。しかし、これらの改革の試みが、幕府の統治の限界と時代の変化を象徴しています。

江戸時代の終わりと幕府の崩壊

1853年、ペリー率いる黒船が浦賀に来航し、日本は開国を迫られます。

幕府は鎖国を維持できず、1854年に日米和親条約を締結。続く不平等条約への不満や、尊王攘夷運動の高まりによって政治は混乱しました。

14代将軍家茂、そして最後の将軍徳川慶喜のもとで幕府は急速に弱体化し、1867年、慶喜が政権を朝廷に返上する「大政奉還」を行い、江戸幕府は終焉を迎えました。この後、明治維新を経て近代国家への道が開かれていきます。

江戸時代が現代に残したもの

江戸時代は、戦乱のない安定した社会のもとで、経済・文化・交通が大きく発展しました。

特に街道網の整備と宿場町の繁栄は、現代の都市構造や観光地の基盤となっています。また、地方ごとに特色ある文化や産業が育ったことで、日本全体の地域性が豊かになりました。

今日でも「旧街道」や「宿場町」を歩くと、当時の旅人や町人の息遣いを感じることができます。江戸時代は単なる封建の時代ではなく、「旅と文化が共に成長した時代」だったのです。

まとめ|江戸時代は「旅と文化の時代」

約260年にわたる江戸時代は、平和のもとで政治・経済・文化が成熟した日本史上まれな時代でした。

参勤交代が街道を整備し、庶民の旅が文化を広げ、地域の個性が芽生えました。江戸の町は世界有数の人口を誇り、識字率も高く、庶民が文化を楽しむ社会が形成されました。

街道を歩けば江戸の面影が今も残り、旅人のまなざしで日本の歴史を感じることができます。江戸時代とは、武士の時代であると同時に、人々が「旅」と「文化」を楽しんだ豊かな時代だったのです。

▼歴史用語のノミチ記事はこちら