新居宿/荒井宿(あらいしゅく)は東海道の31番目の宿場町です。

舞坂宿と白須賀宿の間にあり、現在の静岡県湖西市に位置します。

日本三大関所である「新居関所(今切関所)」もあります。

この記事では、新居宿の歴史的背景や見どころ、そして現代に残る魅力を初心者向けに分かりやすく解説します。

▼東海道とは?

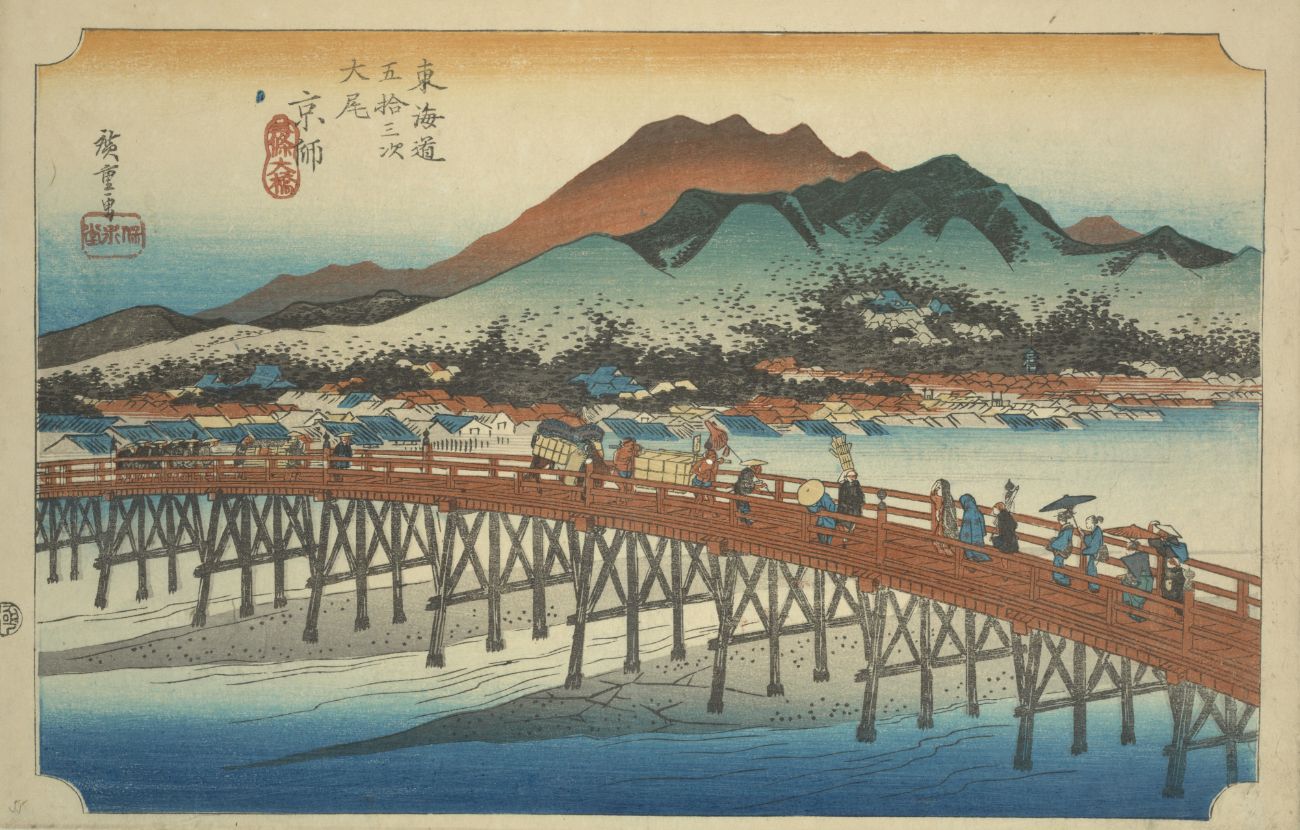

東海道五拾三次「新居宿」

新居宿は、江戸時代の主要な街道であった東海道五十三次の宿場町の一つです。東海道五十三次とは、江戸から京都までを結ぶ五十三の宿場町を通る街道で、旅人や商人、幕府の役人などが行き交った重要な交通路でした。

新居宿は、江戸から数えて31番目の宿場町として位置し、特に「関所」としての役割が重要でした。江戸時代における関所制度は、武士や旅人の通行を管理するために厳しいもので、新居宿の関所はその中でも特に重要な監視拠点でした。

▼新居宿の基本情報

| 名称 | 新居宿(荒井宿) |

| ふりがな | あらいしゅく |

| 所在地 | 静岡県湖西市 |

| 所属街道 | 東海道(三十一番) |

| 前後の宿場町 | 舞坂宿ー白須賀宿 |

新居宿を歩こう

弥次さん喜多さんの気持ちになって、東海道の新居宿を歩いてみましょう。

舞坂宿からは約6キロほどで関所にたどり着きます。関所を中心に紀伊國屋や本陣などを巡ります。新居宿には大きな通りから碁盤の目のように小さな路地が通っています。この小径はしょうなと呼ばれています。

新居宿の見どころ①「新居関所跡」

新居宿に存在した新居関所は、東海道五十三次の中で唯一海に面した関所でした。

そのため、陸上交通だけでなく、海路を通る人々の動向も監視していました。江戸幕府は、特に女性の通行を厳しく管理しており、「入り鉄砲に出女」と呼ばれる規制が有名です。これは、武器の持ち込みや、女性が無断で江戸を離れることを防ぐための制度でした。

▼新居関所跡についてはこちらもチェック!

新居宿の見どころ②「旅籠 紀伊國屋資料館」

新居宿を訪れた際には、旅籠 紀伊國屋資料館も見逃せないスポットです。

江戸時代の宿場町の様子や、当時の旅籠(はたご)の役割について学ぶことができます。

紀伊國屋は、江戸時代から続く旅籠で、宿場町としての新居宿の歴史を物語っています。この資料館では、宿場町の歴史や、旅人たちが宿泊した際の生活の様子を知ることができる展示が行われています。具体的には、宿泊客のための道具や衣服、また当時の旅人が利用したさまざまな道具が展示されており、訪れる人々に江戸時代の生活を実感させてくれます。

新居宿の見どころ③「新居宿の本陣跡」

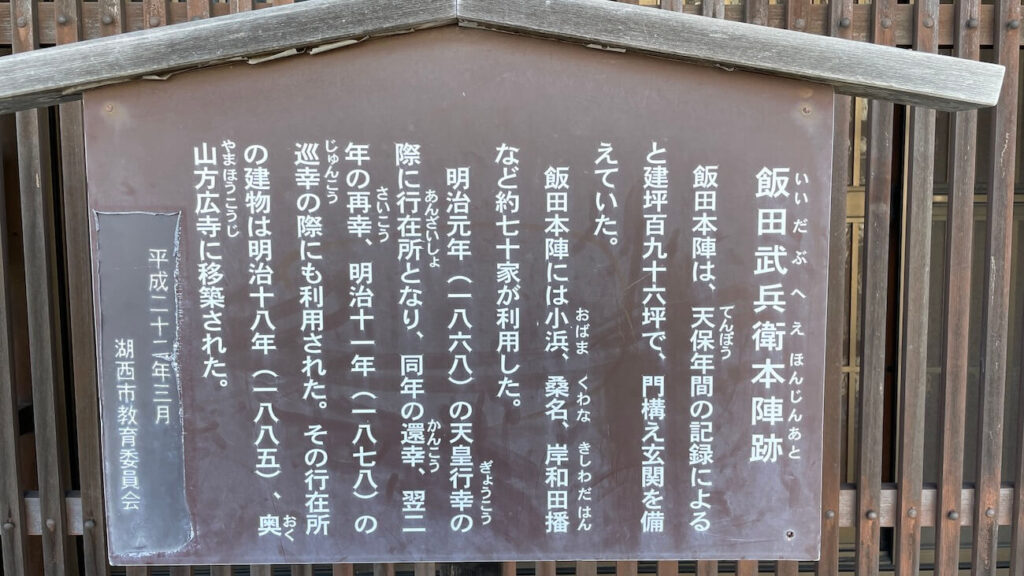

新居宿の本陣は2軒あり、それぞれ飯田本陣跡(いいだほんじんあと)と疋田本陣跡(ひきだほんじんあと)と呼ばれています。

新居宿の見どころ④「小松楼まちづくり交流館」

「小松楼まちづくり交流館」は、芸者置屋兼小料理屋を営んでいた「小松楼」の建物を利用しています。

2階には当時の置屋の様子が再現されており、写真なども展示されています。

街道の時代とは趣きが異なりますが、興味がある方は併せて立ち寄ってみてください。

東海道「新居宿」まとめ

新居宿は、東海道五十三次の宿場町としての豊かな歴史と文化を持つ場所です。

江戸時代の厳しい関所制度を支え、旅人たちに安全な宿泊地を提供してきたこの地は、今もなおその面影を残しています。新居関所跡や史料館を訪れることで、当時の旅人たちの足跡を感じることができるでしょう。

▼おすすめのノミチ記事はこちら