馬頭観音って、馬のカチューシャをつけているようでかわいい!

道端や街道沿いで出会うと、ちょっと嬉しくなる大好きな石造物です。古道歩きをしているとよく見かける馬頭観音ですが、実は深い歴史と意味を持つ存在。

今回は、そんな馬頭観音についてわかりやすくご紹介します。

馬頭観音とは?

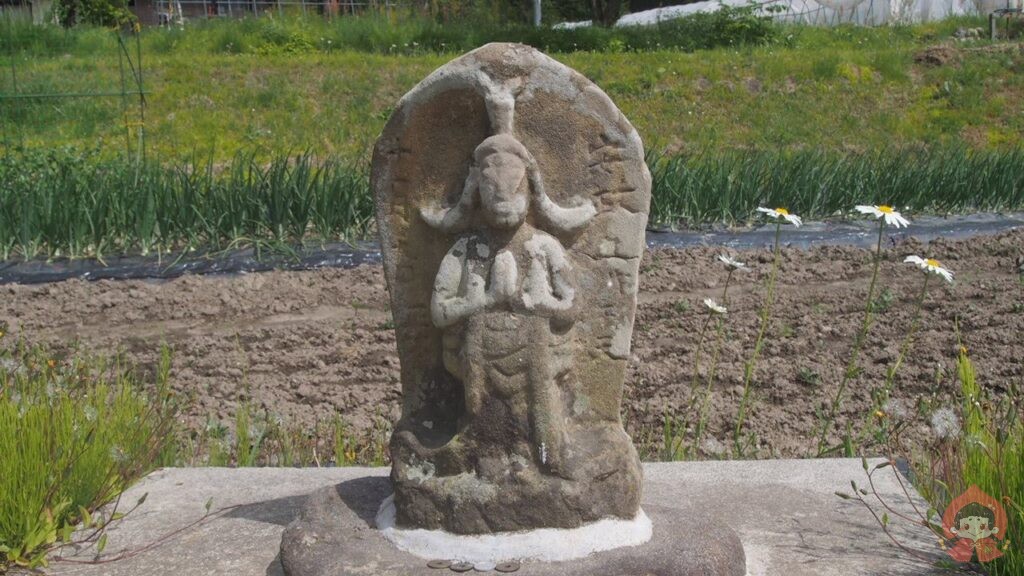

馬頭観音(ばとうかんのん)は、観音菩薩の変化身のひとつで、仏教における「六観音」のひとりに数えられます。

特に日本では馬の守り仏として信仰され、道端や峠道に石碑や石仏の姿で祀られてきました。農耕や運搬に欠かせなかった馬を供養するため、また旅人や馬の安全を願うために建てられています。

馬頭観音の特徴|馬の頭を乗せている

馬頭観音の最大の特徴は、頭上に「馬の頭」をいただいていること。

石仏や石碑の刻像でも、観音さまの頭の上に小さく馬の頭が彫られています。これがまるでカチューシャのように見えることから、ユニークで親しみやすい存在として親しまれています。

馬頭観音の由来|インドの神話に由来

馬頭観音のルーツはインドの神話にさかのぼります。

馬の姿をした神「ハヤグリーヴァ(Hayagrīva)」が起源とされ、悪を打ち砕く守護神として信仰されていました。仏教に取り入れられる中で観音菩薩と結びつき、慈悲深くも力強い「馬頭観音」として東アジアに広がったのです。

馬頭観音の役割とご利益

日本では特に「馬の守り仏」として信仰が広がりました。

農耕馬や荷駄馬の供養、旅の安全祈願のために道端や峠に祀られることが多く、街道沿いを歩いているとよく目にします。

また、怒りの表情をしているものも多く、これは悪を退け、災厄から人々や馬を守る意味を持っています。現在では交通安全や旅行安全の守護仏として参拝されることもあります。

まとめ|路傍に佇む「馬頭観音(ばとうかんのん)」とは?

馬頭観音は、頭に馬の姿をいただくユニークな観音さま。

かわいらしさと力強さを併せ持ち、古くから人と馬の暮らしを支えてきました。街道歩きや古道散策の途中で見つけたら、昔の旅人や馬たちの姿を想像しながら手を合わせてみてはいかがでしょうか。

▼歴史用語のノミチ記事はこちら