江戸と日光を結ぶ「日光街道」は、五街道のひとつです。

今日では東京都の通称道路名と混同しないように「旧日光街道」と呼ばれることもあります。

この記事では日光街道の基本的な情報や歴史、21の宿場、そして街道における見どころと特徴をまとめました。日光街道を歩く際は参考にしてみてください。

▼日光街道を含む五街道についてはこちらをチェック!

日光街道とは?江戸と日光を結ぶ街道

日光街道は、1617年に徳川家康が日光に改葬され東照権現として祀られると共に整備された江戸と日光を結ぶ全長36里(約144km)の街道です。

幕府の公道としての正式な名称は「日光道中」であり、社参の道として歴代将軍や陸奥、出羽、松前の三十二家、黒羽、大田原、喜連川等下野北部など多くの諸大名が歩いた記録が残っています。日光参詣は庶民にも許されていたため、日光道中は江戸時代を通してにぎわいをみせていました。

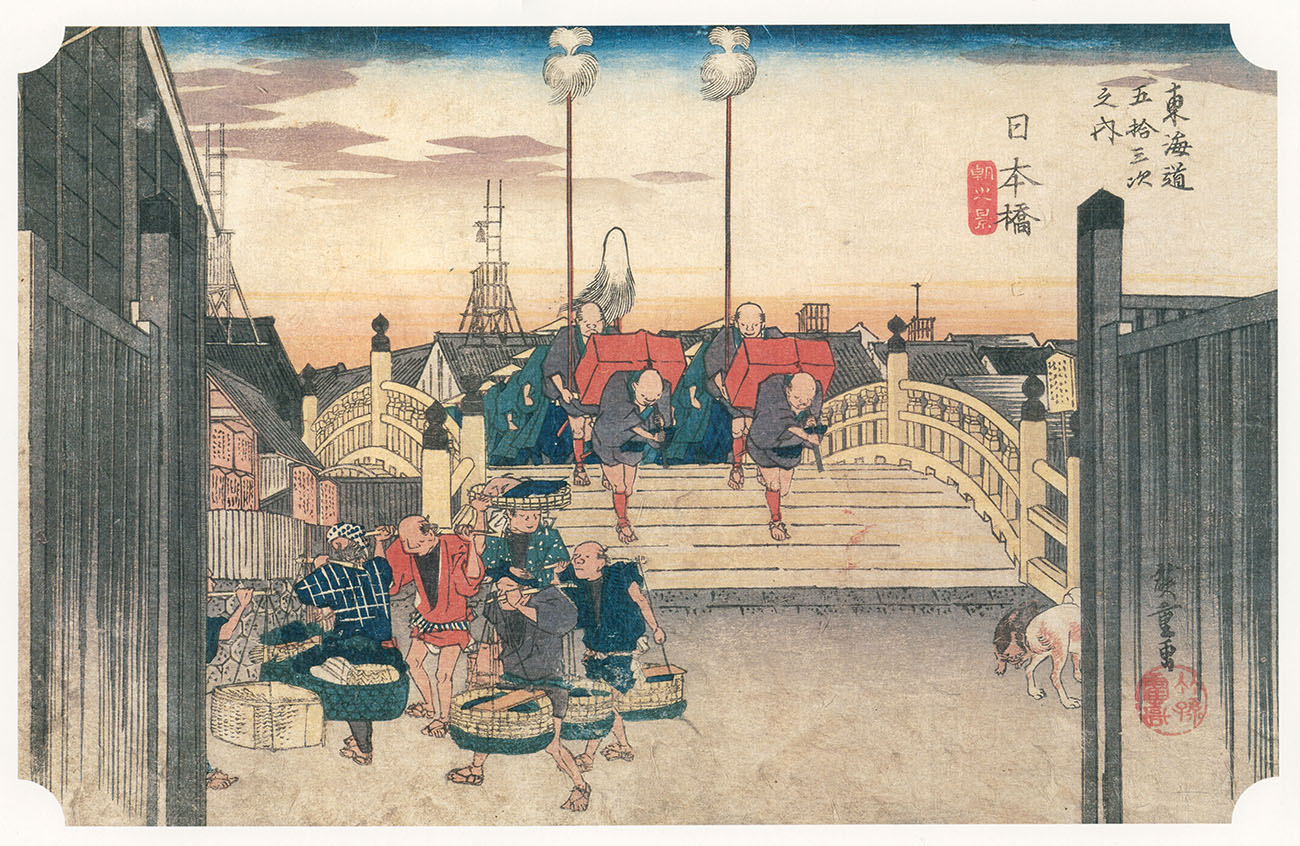

日光街道は五街道(東海道、中山道、奥州街道、甲州街道、日光街道)のひとつです。起点の江戸日本橋(宇都宮までは奥州街道と重なる)と、日光鉢石宿の間には21の宿場が整備されました。また東北へ向かう奥州街道と重複しているため、参勤交代の大名通行が多かったのも特徴のひとつです。

なお近世初期までは奥州道と呼ばれ、宇都宮から日光までが日光街道とよばれていました。日光東照宮が完成し日光社参が盛んになると、江戸-宇都宮間も日光街道と呼ばれるようになったといいます。

旧日光街道と日光街道の違い

江戸時代に整備された日光街道は、東京都が通称道路名として定めている日光街道と区別するために「旧日光街道」と呼ばれることがあります。

東京都が通称道路名として定めている日光街道とは、台東区の明治通り大関横丁交差点から埼玉県境に至る延長9km、4~6車線の道路です。その大部分が国道4号で、隅田川を千住大橋で渡り、北千住駅の近くを通ります。なお都市計画道路としては全線が放射第12号線です。

日光街道の宿場

日光街道には21の宿場がありました。21の街道と主な特徴は以下の通りです。

| 旧国郡名 | 宿場町名 | ふりがな | 現市町村名 | |

|---|---|---|---|---|

| 起点 | 武蔵国豊島郡 | 日本橋 | にほんばし | 東京都中央区 |

| 1 | 武蔵国足立郡 | 千住宿 | せんじゅ | 東京都足立区 |

| 2 | 武蔵国足立郡 | 草加宿 | そうか | 埼玉県草加市 |

| 3 | 武蔵国埼玉郡 | 越ヶ谷宿 | こしがや | 埼玉県越谷市 |

| 4 | 武蔵国埼玉郡 | 粕壁宿 | かすかべ | 埼玉県春日部市 |

| 5 | 武蔵国葛飾郡 | 杉戸宿 | すぎと | 埼玉県杉戸町 |

| 6 | 武蔵国葛飾郡 | 幸手宿 | さって | 埼玉県幸手市 |

| 7 | 武蔵国葛飾郡 | 栗橋宿 | くりはし | 埼玉県久喜市 |

| 8 | 下総国葛飾郡 | 中田宿 | なかた | 茨城県古河市 |

| 9 | 下野国都賀郡 | 古河宿 | こが | 茨城県古河市 |

| 10 | 下野国都賀郡 | 野木宿 | のぎ | 栃木県野木町 |

| 11 | 下野国都賀郡 | 間々田宿 | ままだ | 栃木県小山市 |

| 12 | 下野国都賀郡 | 小山宿 | おやま | 栃木県小山市 |

| 13 | 下野国都賀郡 | 新田宿 | しんでん | 栃木県小山市 |

| 14 | 下野国都賀郡 | 小金井宿 | こがねい | 栃木県下野市 |

| 15 | 下野国都賀郡 | 石橋宿 | いしばし | 栃木県下野市 |

| 16 | 下野国河内郡 | 雀宮宿 | すずめのみや | 栃木県宇都宮市 |

| 17 | 下野国河内郡 | 宇都宮 | うつのみや | 栃木県宇都宮市 |

| 18 | 下野国河内郡 | 徳次郎宿 | とくじら | 栃木県宇都宮市 |

| 19 | 下野国都賀郡 | 大沢宿 | おおさわ | 栃木県日光市 |

| 20 | 下野国都賀郡 | 今市宿 | いまいち | 栃木県日光市 |

| 21 | 下野国都賀郡 | 針石宿 | はついし | 栃木県日光市 |

| 終点 | 下野国都賀郡 | 日光東照宮 | にっこうとうしょうぐう | 栃木県日光市 |

日光街道を歩く際の見どころと特徴

日光街道は五街道の中で、一日に歩く距離が最も短く平坦で歩きやすいのが特徴です。道中に峠はないため、初めて街道を歩く人も気軽に挑戦できます。日光街道の特徴は東京から日光に近づくにつれて風情もよくなっていくので、景色の移り変わりがわかりやすく楽しみやすいのも特徴です。

日光街道の見どころは世界文化遺産にも登録されている日光東照宮。日本全国の東照宮の総本社的存在である 日光東照宮は、古くからパワースポットとしても多くの人々が訪れてきました。徳次郎宿付近からの日光杉並木街道と呼ばれる世界一長い杉並木に登録された光景も日光街道の見どころです。

日光街道唯一の難関であった利根川は、今日も圧倒的な存在感で見るものを魅了します。ちなみに当時、日光街道の他の川には全て橋がかけられていましたが、江戸防衛の目的から利根川には橋がなく渡しでした。

日光街道21宿の中で最も栄えた宿場は、奥州街道との分岐点である宇都宮宿でした。当時は宇都宮城の城下町として栄え、今日では栃木県の県庁所在地として時代を超えてにぎわいをみせています。また宇都宮市内の桜並木区間は、日本さくら名所100選に選定されています。

日光街道の杉並木「日光杉並木街道」

宇都宮市の西北に位置し今市市に隣接する徳次郎宿付近からの杉並木は、日光街道の特徴的な光景です。

徳次郎宿は江戸から18番目の宿で、宇都宮側から下徳次郎宿、中徳次郎宿、上徳次郎宿の3つの宿場から構成されます。当初は当初は上徳次郎宿だけでしたが、願いにより享保13年(1728)から仲徳次郎と下徳次郎にも宿場が置かれたんだとか。「徳次郎」は「とくじら」と読みますが、これは日光に大きな勢力をもっていた久次郎(くじら)一族に由来するといわれています。

「日光杉並木街道」と呼ばれる日光街道・例幣使街道・会津西街道の3つの街道に渡る並木道は、全長37kmもの道の両側に約1万2350本もの杉の木がそびえたっています。徳川家の忠臣・松平正綱が20年余りの年月をかけて20万本以上の杉を植樹し、家康の33回忌の年に日光東照宮の参道並木として寄進しました。

高さ約30mにも成長したこの杉並木は現在日本で唯一、特別史跡と特別天然記念物の二重指定を受けており、平成4年には「世界一長い並木道」としてギネスブックに認定されました。

道中には杉に桜が寄生した珍しい光景「桜杉」や、大人4人ほどが入れる杉の根元の空洞「並木ホテル」、戊辰戦争(西暦1868年)の際、板垣退助率いる官軍が日光で陣取る幕府軍を討つため出征してきた際の前哨戦で杉の木に砲弾が当たった「砲弾打ち込み杉」などがあります。

最後に-日光街道は街道ウォーキング初心者におすすめ!-

日光街道は街道ウォーキングに挑戦したい人が最初に歩く街道におすすめです。これからの桜の時期には宇都宮の桜並木も美しく、杉並木は一年を通してその雄大な姿をみられます。ぜひ足を運んでみてください。

▼日光街道のノミチ記事はこちらもチェック!

参考資料

・深谷正則, 宮脇勝, 2006, 「土地利用変化から見た日光街道沿いの歴史的景観の変遷に関する研究-旧日光市から旧今市市における地籍図、土地台帳、公図の比較調査-」『都市計画論文集』41-3: 397-402.

・栃木県, 「世界に誇る杉並木」.

・日光市観光協会公式サイト, 「日光杉並木街道」行こう!日光旅ナビ

・i-愛ロマンチカ, 「徳次郎宿から大沢宿へ」歩く日工会小津

・クラブツーリズム, 「日光街道をあるく」

・「日光街道」旧街道ウォーキング人力.

・道路Web, 「日光街道(東京都台東区、荒川区、足立区)」

・日本大百科全書(ニッポニカ), 「日光街道」