お寺や仏像を見ていると、「観音菩薩」「地蔵菩薩」など、“菩薩”という名前をよく見かけます。

でも、「菩薩って、どんな存在なの?」と聞かれると、答えるのは意外とむずかしいですよね。

この記事では、「菩薩とは何か」をやさしく解説します。如来との違い、姿の特徴、そして代表的な菩薩たちまで――仏像めぐりがもっと楽しくなる知識を紹介します。

菩薩とは?意味をやさしく解説

「菩薩(ぼさつ)」とは、悟り(さとり)をめざしながら、人々を救おうとする存在のことです。

もともとサンスクリット語の「ボーディサットヴァ(Bodhisattva)」を訳した言葉で、「悟りを求める人」という意味があります。

仏教では、すでに悟りを開いた仏を「如来(にょらい)」と呼びます。それに対して菩薩は、まだ悟りを完成させていないけれど、すべての人が幸せになるように努力する修行者なのです。

つまり、菩薩は「自分の幸せだけでなく、みんなの幸せも願う人」。その思いやりの姿勢こそ、菩薩の一番の特徴です。

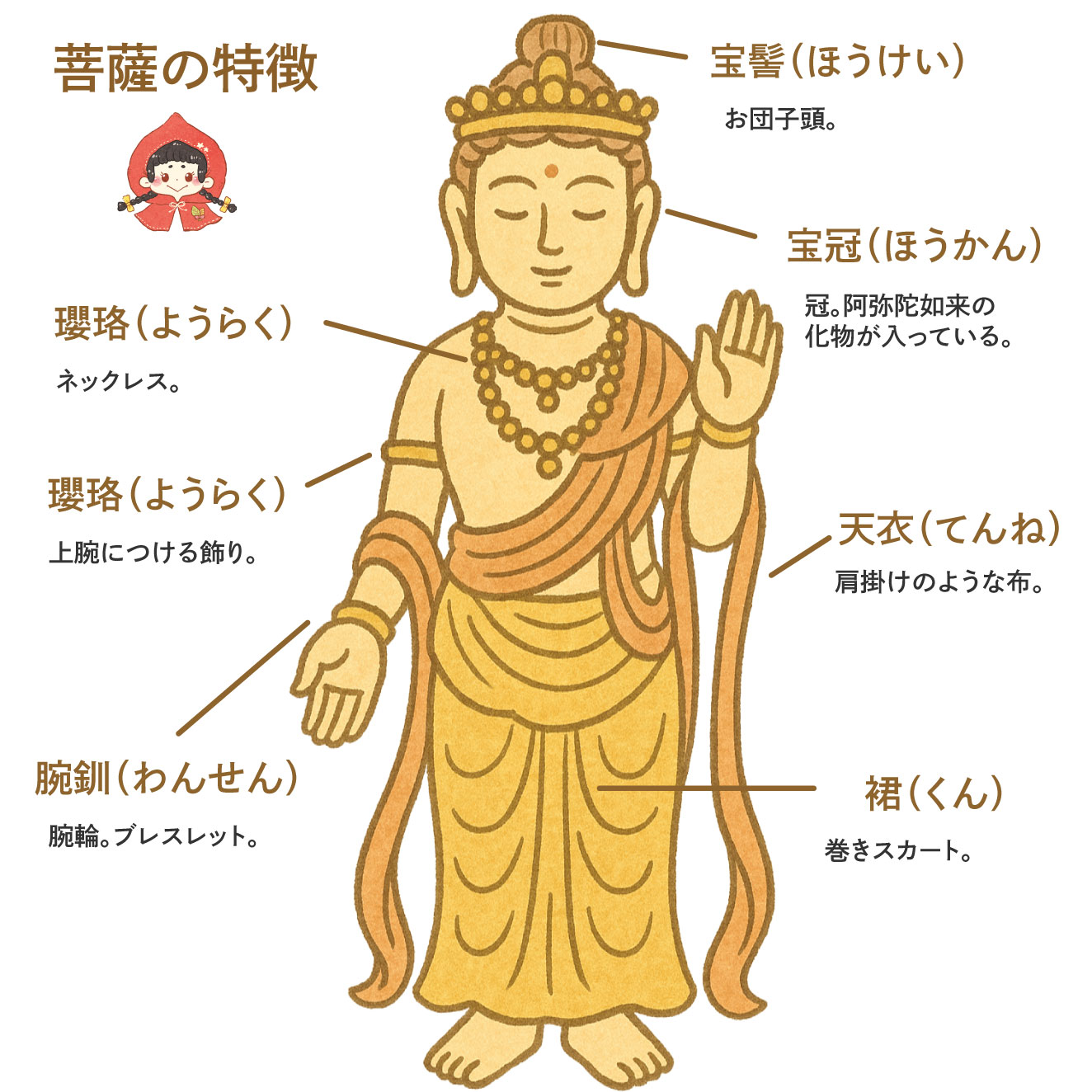

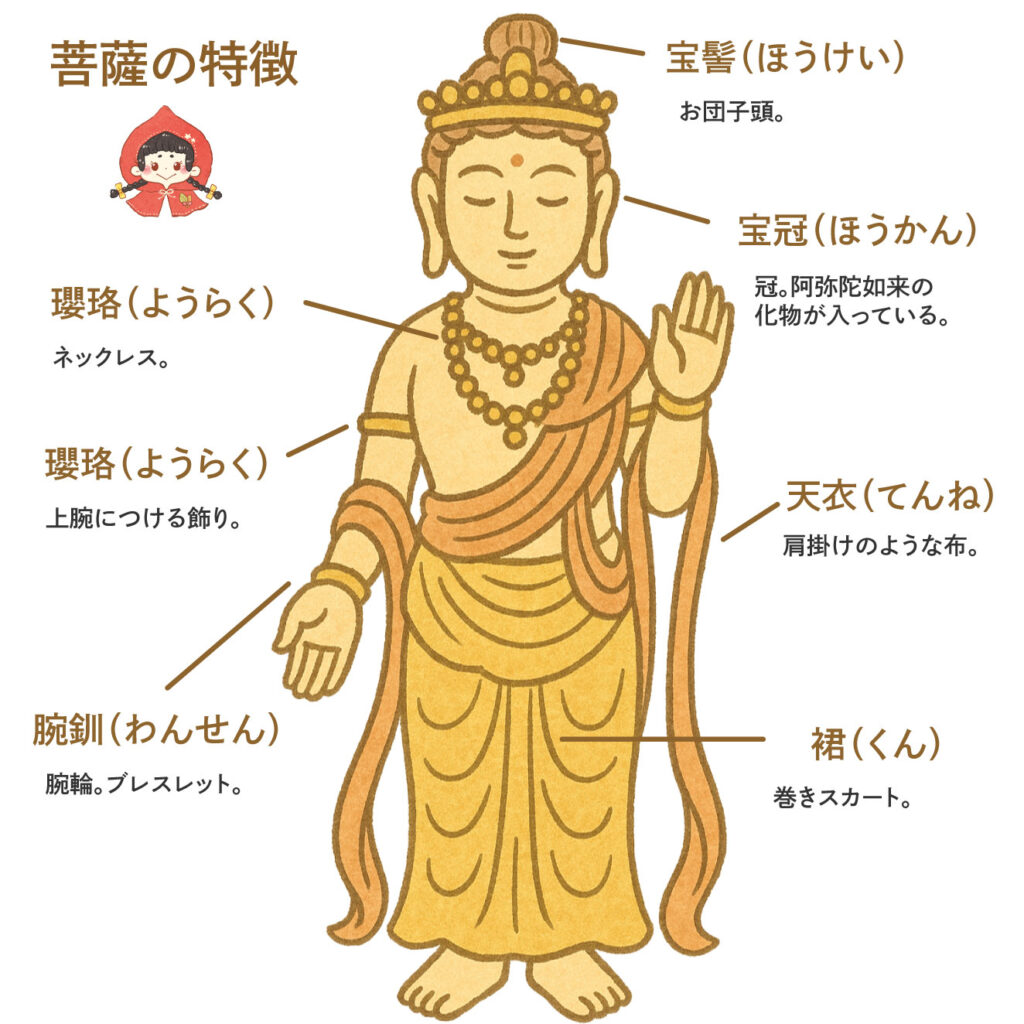

菩薩の姿とかたち|仏像の特徴

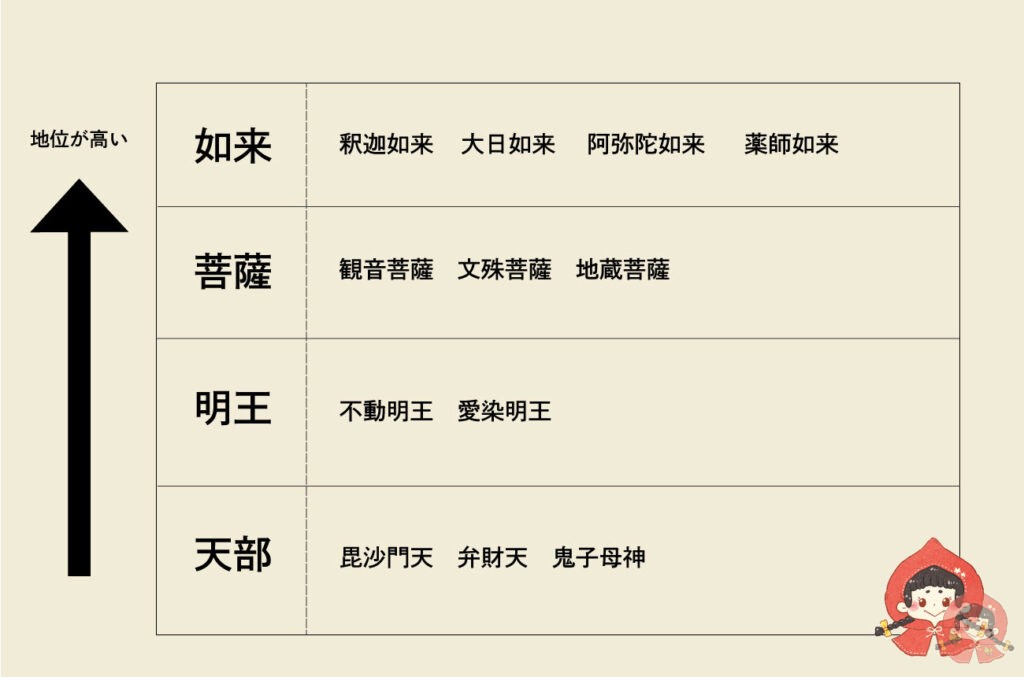

仏像の世界では、如来・菩薩・明王・天部という分類がありますが、菩薩像はその中でも華やかで親しみやすい存在です。

たとえば、菩薩像には次のような特徴があります。

| 特徴 | 意味 |

|---|---|

| 宝冠(ほうかん)をかぶる | 王族のような気品と智慧を表す |

| 美しい装身具(耳飾り・首飾りなど) | 菩薩の華やかさを象徴する |

| やわらかな衣 | 優しさと柔らかさを感じさせる |

| おだやかな表情 | 慈悲(じひ)=人を思いやる心を表す |

如来像がシンプルで落ち着いた姿なのに対して、菩薩像は少し若々しく、装飾的な見た目をしています。これは、まだ悟りの途中にある存在として、私たちに近い立場を示しているのです。

菩薩と如来・明王・天部の違い

仏像の種類を知るうえで大切なのが、この4つの区別です。

- 如来(にょらい):悟りを完成させた仏。飾りをつけず、静かな姿。

- 菩薩(ぼさつ):悟りを目指しつつ、人々を助ける存在。装飾が多く華やか。

- 明王(みょうおう):悪をこらしめ、仏の教えを守る役目。怖い顔をしていることが多い。

- 天部(てんぶ):神さまのように仏を守る存在。武将のような姿もある。

このように見ると、菩薩はまさに如来と人のあいだに立つ存在。悟りの道を歩みながら、私たちに寄り添う“優しいガイド”のような立場です。

代表的な菩薩たち

日本でよく知られる菩薩を、性格や象徴とあわせて紹介します。

観音菩薩(かんのんぼさつ)

「慈悲(じひ)」を象徴する菩薩。

人々の苦しみや願いを聞き、さまざまな姿に変わって救うといわれます。三十三観音など、多くの形で信仰されています。

文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

「智慧(ちえ)」を司る菩薩。

獅子に乗った姿で表され、「三人寄れば文殊の知恵」ということわざでもおなじみです。

普賢菩薩(ふげんぼさつ)

「行動と実践」を象徴する菩薩。

白い象に乗る姿が特徴で、文殊菩薩と一対で登場することが多いです。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)

「未来に現れる仏」とされる菩薩。

釈迦の後に現れ、再び人々を救うと信じられています。半跏思惟像(はんかしゆいぞう)として、考え込むような姿でも有名です。

菩薩信仰と現代の意味

昔から、菩薩は多くの人に信仰されてきました。観音信仰や地蔵信仰など、どれも「人を思いやる心」を大切にするものです。

現代では、「あの人はまるで菩薩のようだ」と言うこともありますね。それは、やさしく人を助ける姿が、まさに菩薩の心を映しているからです。

つまり、菩薩は“遠い仏の世界の存在”ではなく、誰の中にも宿る優しさの象徴なのかもしれません。

まとめ|菩薩を知ると、仏像めぐりがもっと楽しくなる

菩薩とは、悟りをめざしながらも、人々を導き、助ける存在。

如来との違いは「悟りを完成させたかどうか」ですが、どちらも仏教の理想を表しています。

お寺で菩薩像に出会ったら、その表情や装飾に注目してみてください。やさしく微笑む顔には、“思いやりの心”が込められています。

菩薩を知ることで、仏像やお寺めぐりの時間がもっと深く、心温まるものになるでしょう。

▼おすすめ記事はこちら