桓武天皇(737〜806年)は平安時代の始まりを象徴する天皇で、政治的改革や平安京への遷都などで知られます。

律令制の再整備や地方統治の強化に取り組み、後世の武士台頭の基盤を作った人物です。本記事では桓武天皇の生涯や政策、平安京遷都の理由、歴史的評価をわかりやすく解説します。

桓武天皇の生涯

桓武天皇は、光仁天皇の皇子として生まれました。

即位は781年で、父から皇位を継承しました。即位後は政治改革を進め、国家の安定と中央集権の強化を目指しました。母や皇族との関係も複雑で、即位前には政争や陰謀が存在しましたが、これを乗り越えて天皇としての権威を確立しました。

皇位継承後も家族との連携を重視し、娘や息子を高位に就けることで、藤原氏を中心とした外戚勢力とのバランスを図りました。これにより、平安時代の政治の安定が一定程度維持されました。

桓武天皇の政治改革

桓武天皇の時代には、律令制が形式化して形骸化していたため、これを再整備する政策が行われました。地方豪族の力を抑え、軍事組織や地方行政を整備することで、中央集権を強化しました。

具体的には、地方の税制や徴兵制度の見直し、郡司や国司の統制強化が行われました。また、地方の治安維持のため蝦夷(えぞ)討伐を行い、坂上田村麻呂らの武士を活用しました。この政策は、後の武士台頭につながる重要な施策でした。

平安京への遷都

桓武天皇は長岡京から平安京への遷都を行いました。

遷都の理由は複数あります。長岡京は災害や疫病に見舞われ、政治的にも不安定でした。また、平城京時代の勢力争いの影響を避け、都を新設することで権力の安定を図る意図がありました。

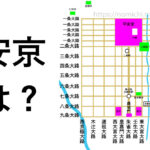

平安京は碁盤の目のように整備され、内裏(だいり)を中心に政治機関や貴族邸宅が配置されました。都市計画は風水の考え方も取り入れられ、長期的な都の安定を意図したものでした。平安京遷都は、平安時代文化の中心地としても機能し、後の国風文化の発展につながります。

桓武天皇と武士の台頭

桓武天皇の政策の中で特に注目されるのが、武士の活用です。

蝦夷討伐や地方治安維持のため、武士を軍事力として登用しました。坂上田村麻呂は代表的な武将で、蝦夷征討の功績により征夷大将軍として任命されました。

この時期に武士は中央から任命された役職や軍事任務を通じて、次第に地方での力を持つようになります。これが、鎌倉幕府などの武士政権成立につながる土台となりました。

桓武天皇の宗教政策|仏教を取り入れた国づくり

桓武天皇は仏教を国家統治に利用しました。

国家鎮護を目的に寺院建立や仏教儀礼を推進し、比叡山延暦寺の設立や平安京内の寺院整備に力を入れました。神仏習合の考え方を取り入れ、国家と宗教の結びつきを強化しました。

こうした宗教政策は、政治の安定や権威の強化だけでなく、平安時代の文化・建築・芸術の発展にも寄与しました。

桓武天皇と墾田永年私財法

桓武天皇の治世と関連して理解すべき重要な制度が「墾田永年私財法(743年制定)」です。これは、開墾した土地を永久に私有できると認めた法で、従来の公地公民制を大きく変化させました。

墾田永年私財法は聖武天皇の時代に制定されたものですが、その影響は桓武天皇の治世にも強く及びました。律令制のもとで土地制度は崩壊し、大寺院や貴族が大規模な荘園を所有するようになります。桓武天皇はこの制度のもたらす社会変化に対応しようと、地方政治や税制改革に力を注ぎました。

このように、墾田永年私財法は桓武天皇の政策理解に不可欠な要素であり、平安時代における荘園制度の発展や貴族政治の強化に直結しました。

蝦夷討伐と坂上田村麻呂

桓武天皇の時代、東北地方には「蝦夷(えみし)」と呼ばれる人々が住んでいました。彼らは大和政権の支配に従わず、独自の生活や文化を持っていたため、中央政府との対立が続いていました。

桓武天皇は国家の統一と律令制の維持を目指し、蝦夷討伐を積極的に進めました。その中で重要な役割を担ったのが 坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ) です。田村麻呂は武勇に優れた人物で、791年以降、蝦夷との戦いで大きな功績をあげました。

特に注目すべきは、田村麻呂が日本で最初の 征夷大将軍(せいいたいしょうぐん) に任命されたことです。征夷大将軍は「蝦夷を征する大将軍」という意味で、のちに源頼朝や徳川家康など武士政権の指導者が就任する役職として発展していきます。

蝦夷討伐は単なる軍事行動にとどまらず、地方の統治を進める契機となりました。田村麻呂は戦いの後、平和的な支配を目指して寺院を建立するなど、文化的な交流にも尽力しました。これにより、東北地方の統合が進み、日本の統一国家体制の基盤が強化されたのです。

桓武天皇の評価と歴史的意義

桓武天皇は、平安時代の基礎を築いた天皇として高く評価されます。平安京遷都や中央集権の強化、律令制度の整備、武士登用、仏教政策など、後世の日本史に大きな影響を与えました。

受験でも重要なポイントは以下です。

- 平安京遷都(794年)

- 律令制再整備

- 坂上田村麻呂の蝦夷征討

- 武士台頭の基礎形成

- 仏教政策と延暦寺設立

まとめ|桓武天皇とは何をした人?平安時代の始まりと平安京遷都の歴史をわかりやすく解説

桓武天皇は、平安時代の始まりを象徴する天皇であり、日本の政治・文化・軍事の基礎を作った人物です。

平安京遷都や律令制改革、武士の活用、仏教政策など、多方面で功績を残しました。受験対策としては、政治・軍事・宗教の三点を押さえ、平安時代の社会変化の理解に役立てることが重要です。桓武天皇の政策を学ぶことで、平安時代の歴史や文化の流れが整理しやすくなります。

▼歴史用語の記事はこちら!