江戸時代の約260年という長い安定期を生んだ「徳川幕府」。

その基礎をしっかりと固めた人物こそ、第3代将軍・徳川家光(とくがわ いえみつ)です。

彼は、祖父・徳川家康、父・徳川秀忠の後を継ぎ、幕府の権力を将軍に集中させる体制を確立しました。本記事では、家光の生涯や主な政策、そして彼が日本の交通や文化に残した影響を、わかりやすく紹介します。

徳川家光の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 徳川家光(とくがわ いえみつ) |

| 生没年 | 1604年(慶長9年)〜1651年(慶安4年) |

| 父 | 徳川秀忠(2代将軍) |

| 母 | お江(浅井長政の娘、織田信長の姪) |

| 将軍在任期間 | 1623年〜1651年 |

| 霊廟 | 日光山輪王寺・大猷院廟 |

| 代表的な政策 | 参勤交代・鎖国・武家諸法度改訂 |

徳川家光の生涯

幼少期と将軍就任まで

1604年、江戸城で生まれた家光は、秀忠とお江の長男でした。

しかし幼いころは気が弱く、次男・忠長のほうが優秀とみなされ、後継争いが起こります。乳母・春日局(かすがのつぼね)が強く家光を支え、最終的に家光が3代将軍に就任しました。

家督は長男が継ぐべき!っていう春日局の執念が、3代将軍家光を産んだんだね!

将軍としての治世

1623年、19歳で将軍となった家光は、父・秀忠から徐々に実権を引き継ぎます。

その後は「将軍中心の政治体制」を確立し、幕府の支配を全国に浸透させていきました。

家光が行った主な政策

参勤交代の制度化

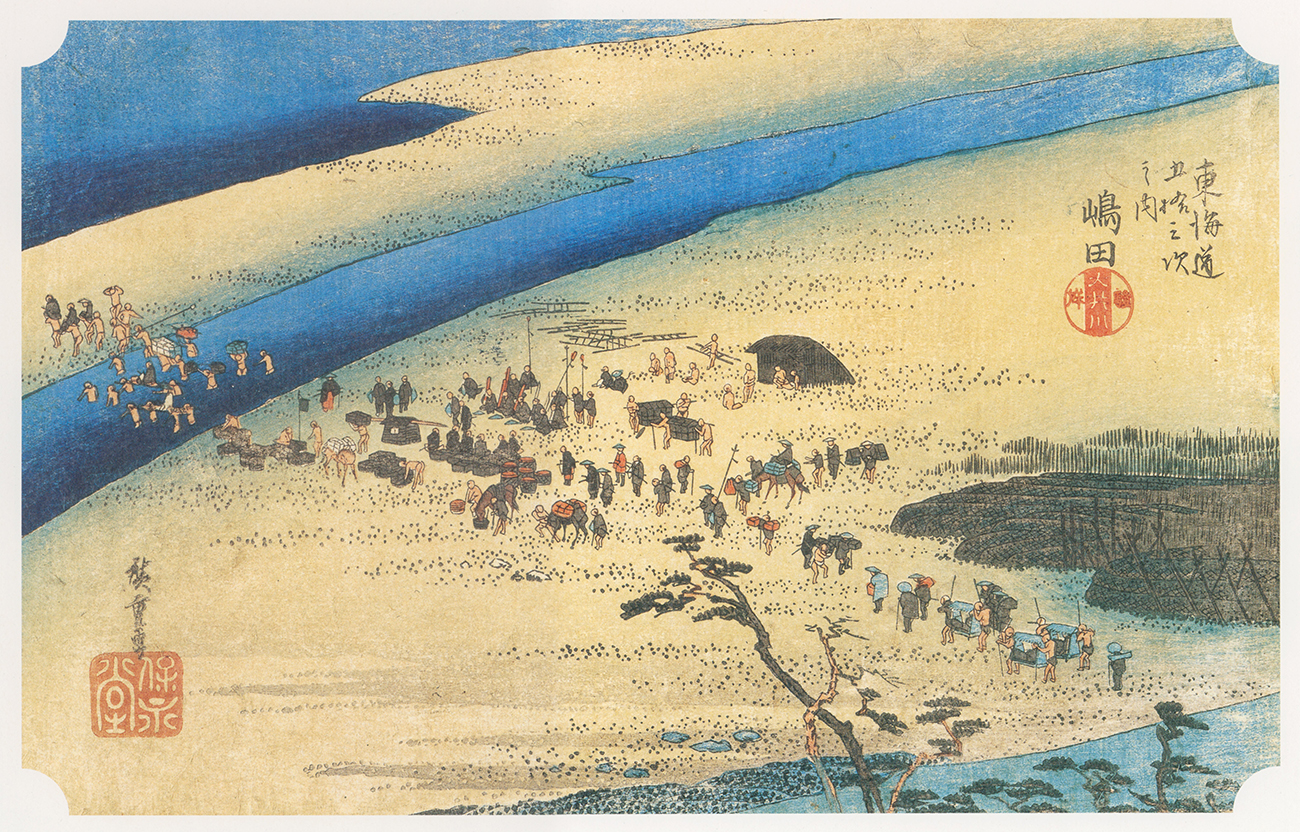

家光といえば、なんといっても参勤交代(さんきんこうたい)です。

大名たちは1年ごとに江戸と国元を往復し、妻子を江戸に人質として残す決まりになりました。この制度によって、大名の反乱を防ぐだけでなく、街道・宿場の整備や経済発展にもつながりました。

特に東海道・中山道などの街道文化の発展は、今の観光資源にもなっています。

武家諸法度の改訂と大名統制

家康以来の法令「武家諸法度」を改訂し、大名の行動を厳しく制限しました。無断で結婚や城の修築をすることも禁止され、幕府の許可が必要に。

これにより、将軍の権威は絶対的なものとなりました。

鎖国政策の推進

家光の時代には、鎖国政策が完成します。

キリスト教の禁止を徹底し、海外との貿易はオランダと中国に限定。長崎の出島を通じてのみ貿易を認め、日本独自の安定した社会が築かれました。

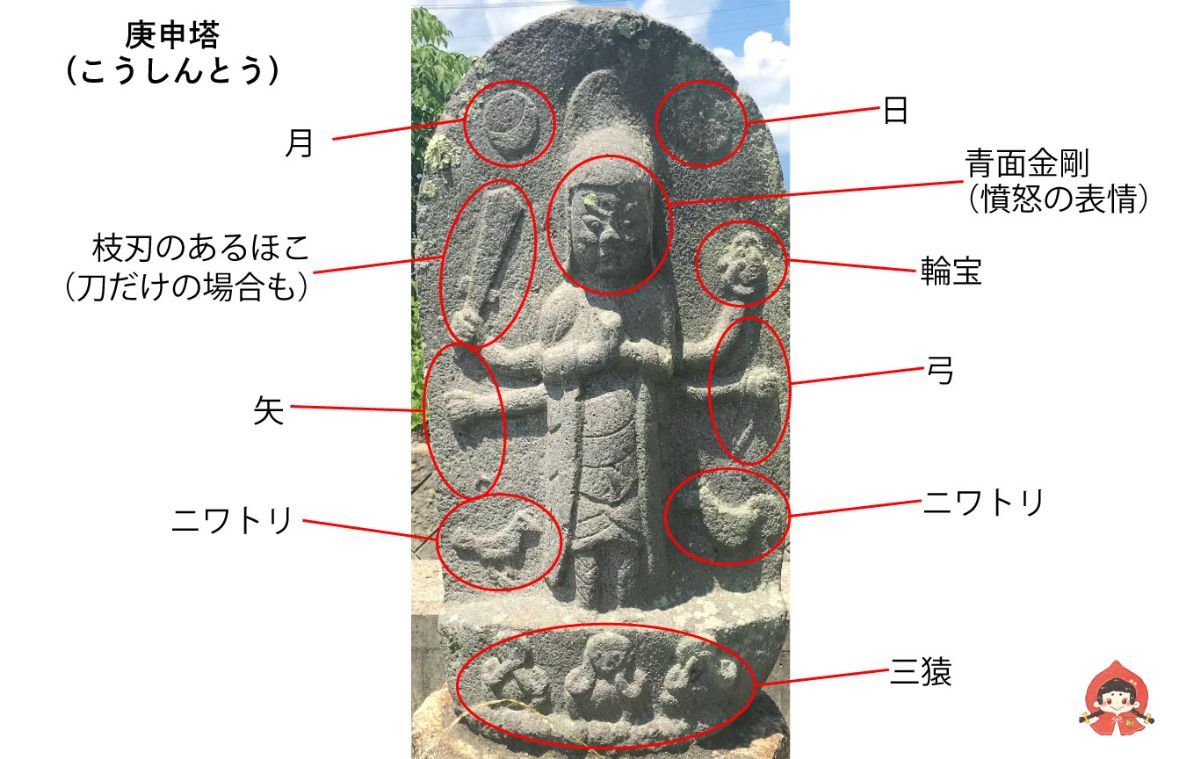

日光東照宮の造営

祖父・徳川家康を神格化するため、日光東照宮を大改修。

現在見られる絢爛豪華な社殿の多くは、家光の命によるものです。家光自身も「大猷院(たいゆういん)」として日光に眠り、家康とともに“日光の将軍”として祀られています。

家光の人物像とエピソード

- 弟・忠長を厳しく処罰し、自害させたほどの冷徹さ

- 春日局を生涯信頼し、政治にも口を出させたほどの恩義

- 将軍としての自負が強く、「余は生まれながらの将軍なり」と言い放った逸話も

一方で、文化面にも理解があり、江戸城の拡張や寺社の造営を通じて、江戸を“天下の中心都市”へと発展させました。

家光の功績と歴史的意義

家光の最大の功績は、「幕府の支配体制を全国に定着させたこと」です。彼の時代以降、反乱らしい反乱はほとんど起きず、江戸幕府は260年続く安定期へと入ります。

さらに、参勤交代によって整備された街道や宿場は、後の交通・物流・観光の発展の礎となり、「街道=日本文化の血流」ともいえる仕組みを作りました。

家光ゆかりの地を歩こう

家光の足跡は、今も各地に残ります。

- 日光東照宮・大猷院廟(栃木県):壮麗な霊廟建築の集大成

- 寛永寺(東京都上野):徳川将軍家の菩提寺

- 江戸城跡(東京・皇居):江戸の都市計画を体現する場所

- 中山道・東海道:参勤交代で発展した“将軍の街道”

古道を歩けば、家光の築いた「統治の道」が今も息づいています。

よくある質問(FAQ)

Q:徳川家光はなぜ「偉大な将軍」と呼ばれるの?

→ 江戸幕府の体制を完成させ、260年続く平和の基盤を作ったからです。

Q:参勤交代は誰が始めたの?

→ 家光が制度として義務化し、全国の大名が従う仕組みにしました。

Q:徳川家光はどこに眠っている?

→ 日光山輪王寺の「大猷院廟」に葬られています。

まとめ:家光が築いた「安定」と「街道文化」

徳川家光は、強い中央集権を築き上げた将軍であると同時に、街道や宿場を整備し、“人と文化が行き交う時代”を作った人物でもあります。

現代の日本を旅するとき、中山道や東海道などに残る街道の面影は、家光の時代から続く“統治の道”の記憶そのものです。

▼歴史用語のノミチ記事はこちら