「神社」の呼び名には「神宮」「大社」「宮」などがありますが、その中でも「大社(たいしゃ)」は、古代から地域や国家の信仰の中心となってきた格式ある神社を指します。

本記事では、「大社」とは何か、その歴史や由来、そして全国の代表的な大社一覧を紹介します。

大社とは?歴史と由来

「大社」という名称は、古代から規模が大きく、地域を代表する神社に与えられた呼び名です。特に有名なのは島根県の「出雲大社(いずもたいしゃ)」で、古事記や日本書紀にもその名が登場するほど古い歴史を持っています。「大社」という表記自体は、「大いなる社」、すなわち国家的にも重要な信仰の対象であったことを示すものです。

平安時代には国家が神社をランク付けする「官社制度(延喜式神名帳)」が整備され、格式の高い神社には「大社」の称号が用いられました。また、明治時代には近代社格制度が制定され、官幣大社や国幣大社といった分類に「大社」の名が含まれることで、その格式の高さが改めて明確化されました。

つまり、「大社」とは単に大きな神社を意味するのではなく、古代から国家祭祀や地域信仰の中心であり、格式ある由緒を持つ神社を指す名称なのです。

大社の特徴

大社と呼ばれる神社にはいくつかの共通点があります。

第一に、古代から人々の信仰を集め続けている長い歴史を持つこと。

第二に、地域だけでなく全国的に信仰が広まり、多くの参拝者を集める存在であること。

そして第三に、建築様式や祭祀の形に古来の伝統が残されていることです。

代表的な「出雲大社」では、古代の神社建築様式「大社造」が見られます。また「諏訪大社」では、日本最古級の神社の一つとして独自の信仰が広まり、全国各地に「諏訪神社」が建立されました。このように、大社は日本文化や信仰の源流を体現する存在といえます。

全国の大社一覧

以下に、日本各地の「大社」を一覧でまとめます。所在地や由来を知ると、旅の楽しみもぐっと広がります。

| 社名 | よみ | 所在地 | |

|---|---|---|---|

| 出雲大社 | いづも | 島根県出雲市 | |

| 熊野大社 | くまの | 島根県松江市 | |

| 三嶋大社 | みしま | 静岡県三島市 | |

| 富士山本宮浅間大社 | ふじさんほんぐうせんげん | 静岡県富士宮市 | |

| 諏訪大社 | すわ | 長野県諏訪市 | |

| 気多大社 | けた | 石川県羽咋市 | |

| 南宮大社 | なんぐう | 岐阜県不破郡垂井町 | |

| 多度大社 | たど | 三重県桑名市 | |

| 多賀大社 | たが | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 建部大社 | たけべ | 滋賀県大津市 | |

| 日吉大社 | ひよし | 滋賀県大津市 | |

| 春日大社 | かすが | 奈良県奈良市 | |

| 龍田大社 | たつた | 奈良県生駒郡三郷町 | |

| 廣瀬大社 | ひろせ | 奈良県北葛城郡河合町 | |

| 伏見稲荷大社 | ふしみいなり | 京都府京都市伏見区 | |

| 松尾大社 | まつお | 京都府京都市西京区 | |

| 梅宮大社 | うめのみや | 京都府京都市右京区 | |

| 住吉大社 | すみよし | 大阪府大阪市住吉区 | |

| 大鳥大社 | おおとり | 大阪府堺市西区 | |

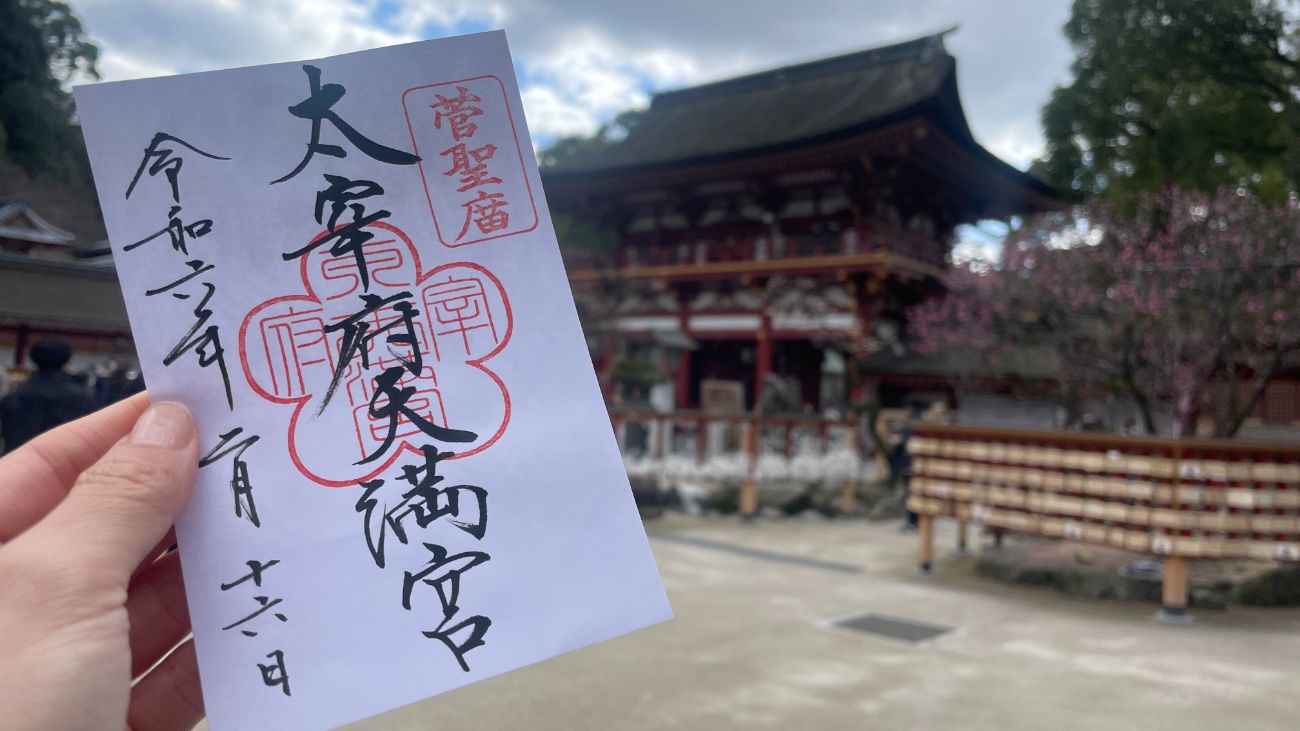

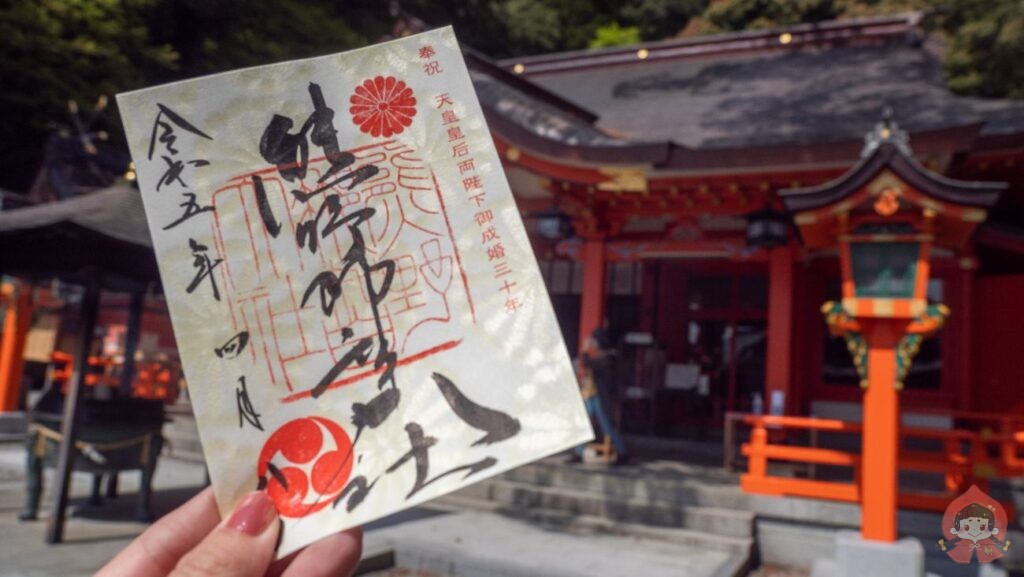

| 熊野本宮大社 | くまのほんぐう | 和歌山県田辺市 | 熊野古道・中辺路の王道コース!発心門王子〜熊野本宮大社の歩き方を体験レポ付きでご紹介 |

| 熊野速玉大社 | くまのはやたま | 和歌山県新宮市 | 熊野三山のひとつ「熊野速玉大社」の歴史と見どころ |

| 熊野那智大社 | くまのなち | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 熊野那智大社の御朱印と見どころ|那智の滝も望む! |

| 宗像大社 | むなかた | 福岡県宗像市 | |

| 高良大社 | こうら | 福岡県久留米市 |

神宮や宮との違い

「大社」は古代からの格式ある神社に用いられる名称ですが、「神宮」は主に天照大神や皇室に関わる神を祀る神社に付けられることが多く、伊勢神宮がその代表です。

また「宮」は、皇族や特定の神を祀る神社に用いられる傾向があります。このように、神社の呼び名にはそれぞれ意味があり、歴史的背景が反映されています。

まとめ|「大社」とは?出雲大社や諏訪大社など格式の意味や由来をわかりやすく解説

「大社」とは、古代から日本人の信仰の中心であり、格式と歴史を誇る神社を指す名称です。

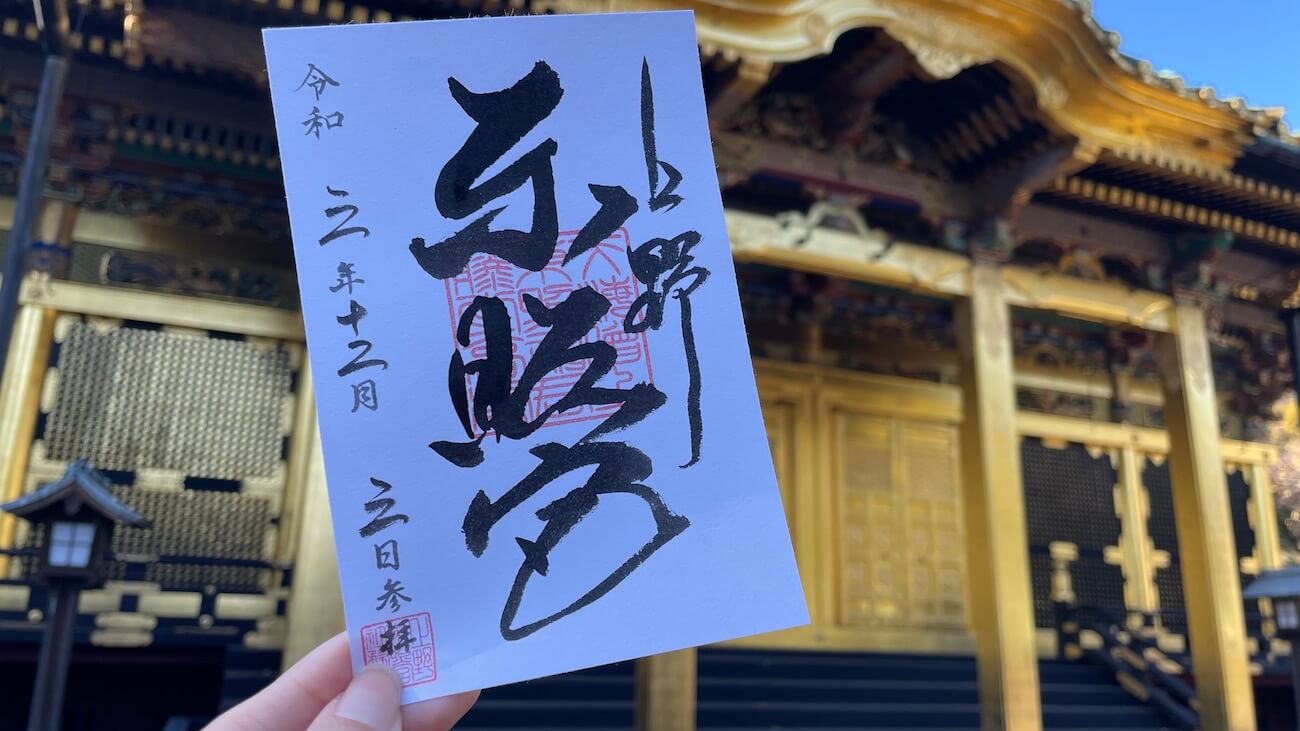

出雲大社をはじめ、全国各地に大社と呼ばれる神社が存在し、いずれも深い歴史と文化を今に伝えています。旅先で「大社」という名を見かけたら、その神社がどれほど由緒正しく特別な存在であるかを感じながら参拝してみてはいかがでしょうか。

▼神社仏閣のノミチ記事はこちら