歴史・文化

歴史・文化 遠野物語とは?柳田國男が伝えた日本民話の宝庫・遠野の魅力と伝説の世界

日本の伝承文化に深い影響を与えた作品『遠野物語』。『遠野物語』は、民俗学者である・・・続きを読む

歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  宿場町・街道用語解説

宿場町・街道用語解説  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

歴史・文化  歴史・文化

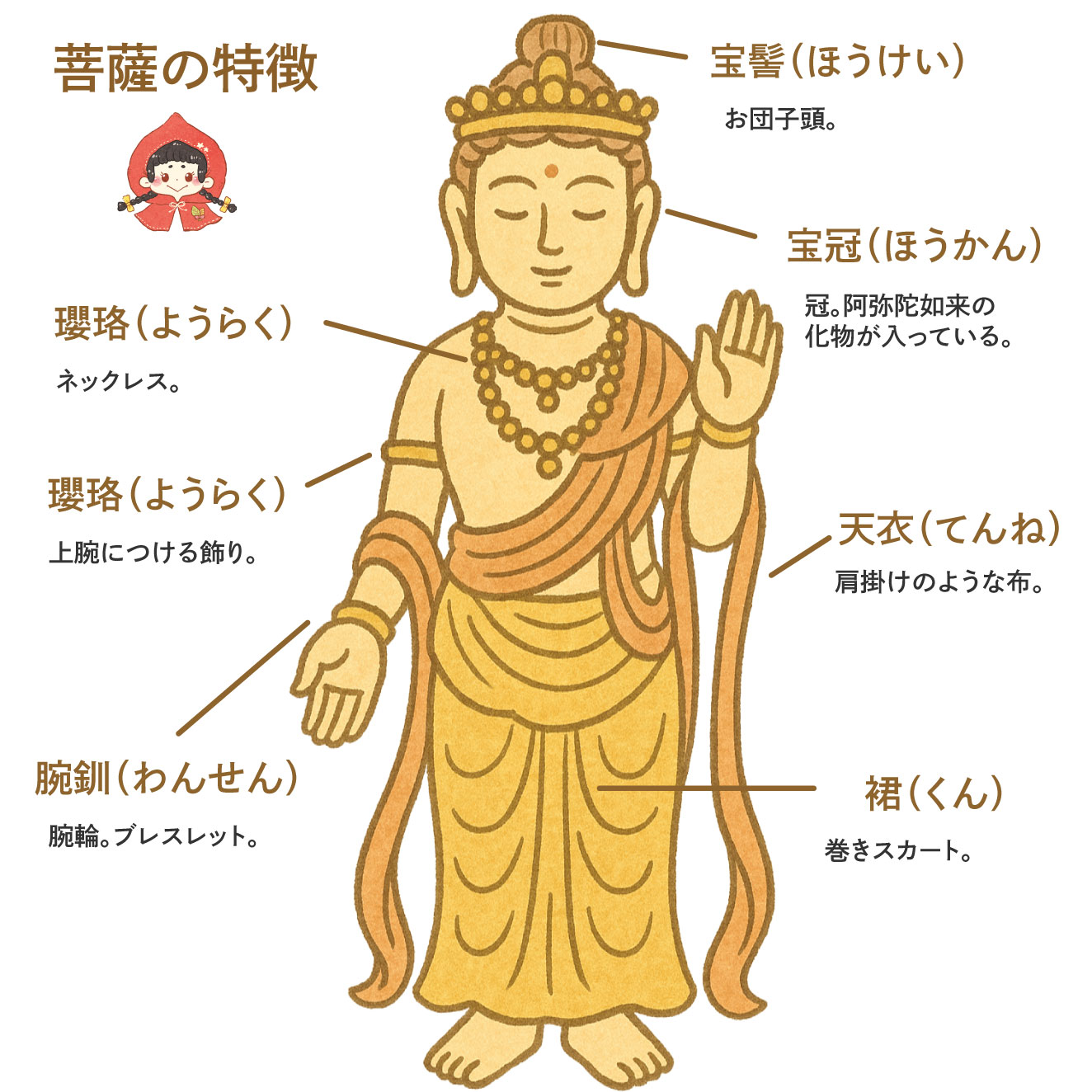

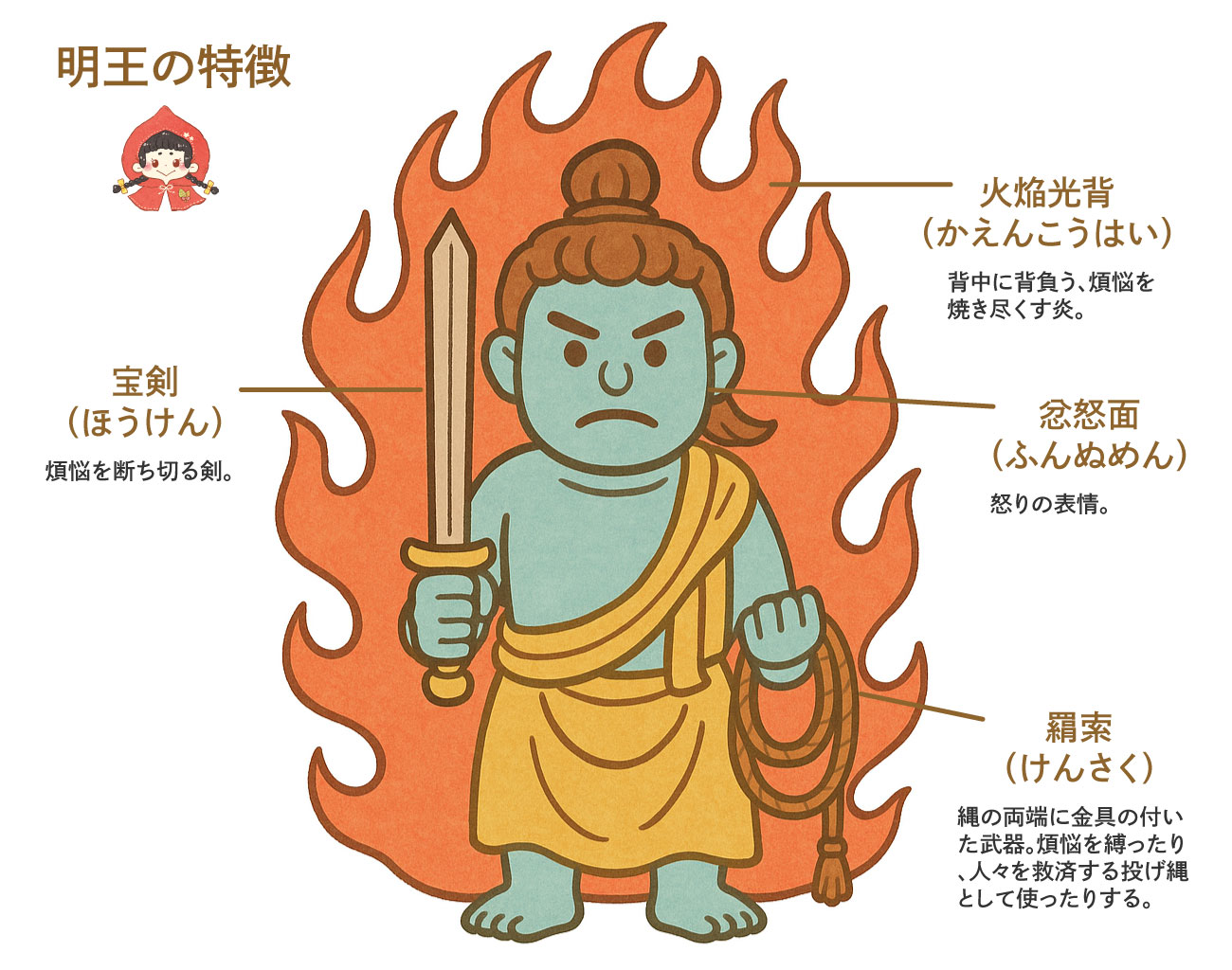

歴史・文化  神社仏閣

神社仏閣