日本各地の仏閣や道端で見かける「仏像(ぶつぞう)」。

散策中に出会うと心が和み、地域の歴史や信仰の深さを感じさせてくれます。仏像には多くの種類があり、それぞれに意味や役割が込められています。

本記事では、代表的な如来・菩薩・明王の仏像について、その種類と特徴を分かりやすくまとめました。

目次

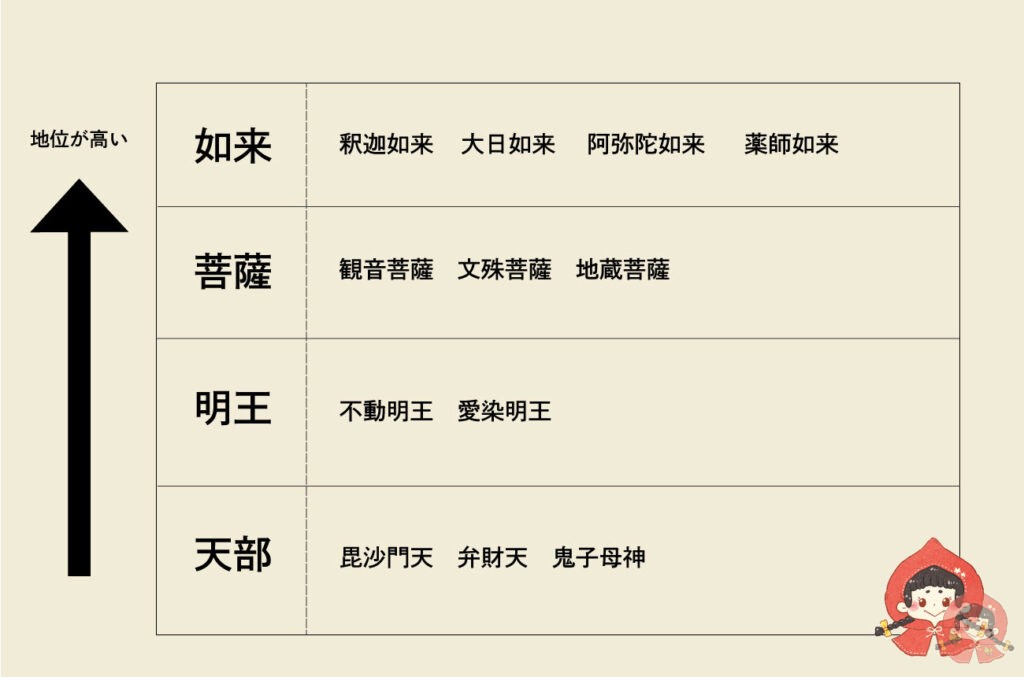

仏像の種類一覧

日本のお寺や街角、時には美術館などで目にする「仏像」。

その姿は穏やかだったり、怒りに満ちていたり、武装していたりと実に多彩です。

- 如来(にょらい)

- 菩薩(ぼさつ)

- 明王(みょうおう)

- 天部(てんぶ/天)

実は仏像は「如来」「菩薩」「明王」「天部(てんぶ)」と大きく分類され、それぞれに外見の特徴や役割が異なります。この記事では、代表的な仏像を種類別に、その見分け方も交えながら紹介します。

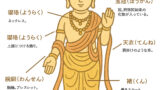

仏像の種類① 如来(にょらい)

如来は仏さまの中で最高ランク。悟りを開いた存在で、衣装や装飾が少なく、質素な姿で表されます。

特徴(外見的)

- 髪は「螺髪(らほつ)」と呼ばれる小さな渦巻き状

- 眉間に「白毫(びゃくごう)」という白い毛や宝珠

- 首に三本のしわ「三道(さんどう)」

- 簡素な僧衣姿で装飾はほとんどない

- 手の形(印相)が象徴的(施無畏印・与願印など)

- 蓮華座に座る姿が多い

代表例

- 釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖・釈迦をあらわす。右手を上げ左手を下げる「施無畏印・与願印」が特徴。 - 阿弥陀如来(あみだにょらい)

極楽浄土の主。合掌や来迎印を結ぶ姿で、西方浄土へ導く存在。 - 大日如来(だいにちにょらい)

真言密教の中心仏。宝冠や装飾をまとった姿で彫られることが多い。 - 薬師如来(やくしにょらい)

病を癒す仏。薬壺を持つ姿であらわされ、健康祈願の対象。

404 File Not Found

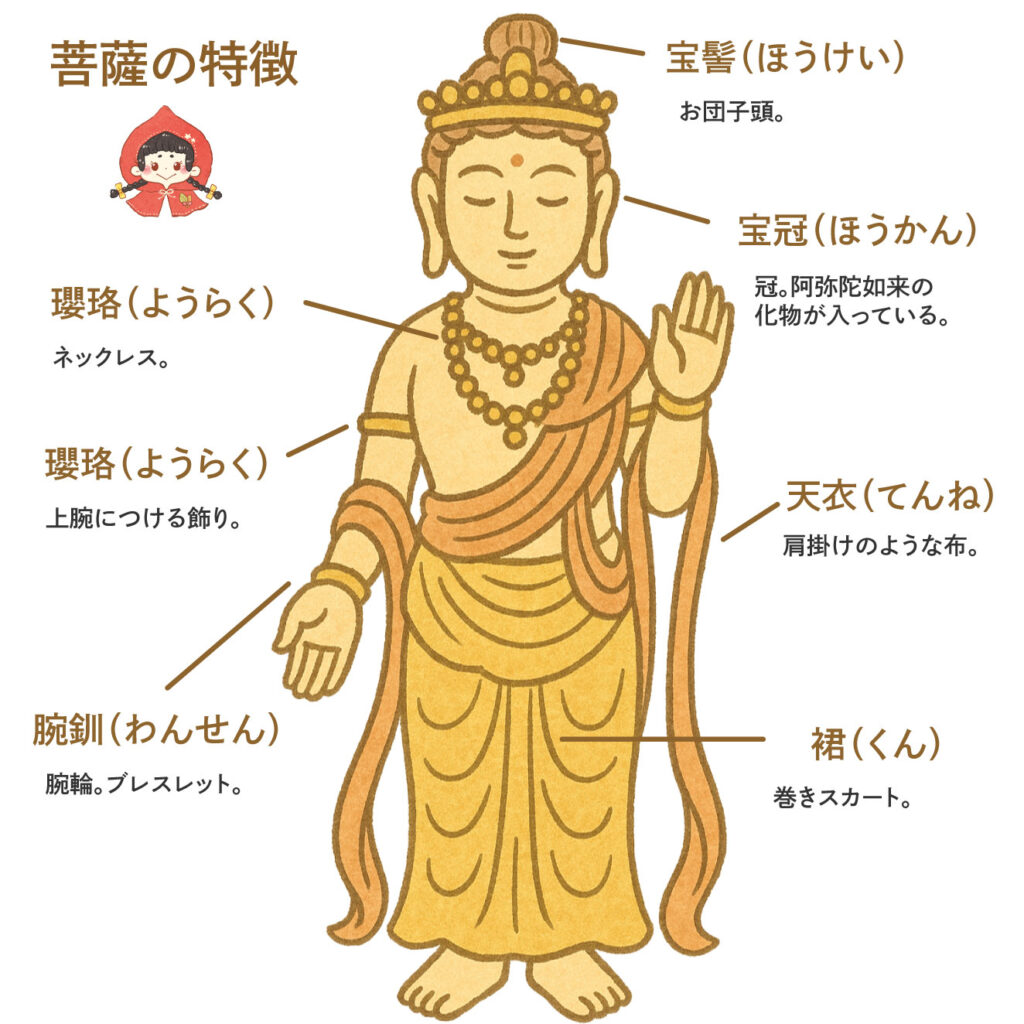

仏像の種類② 菩薩(ぼさつ)

菩薩は人々を救済するために活動する存在で、装飾品や優しい表情を持つのが特徴です。

特徴(外見的)

- 宝冠や耳飾り、胸飾りなど華やかな装飾を身に着ける

- 髪を結い上げ、天衣や裳をまとった姿

- 穏やかで柔和な表情

- 蓮華などの持物を持つことがある

代表例

- 地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

子供や旅人を守護する。道端の石仏として最も多く見られる。 - 千手観世音菩薩(せんじゅかんぜおんぼさつ)

多くの手で衆生を救う慈悲の仏。石仏では簡略化された姿が多い。 - 虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)

知恵や記憶力を授ける菩薩。学問成就の祈願対象。 - 十一面観世音菩薩(じゅういちめんかんぜおんぼさつ)

頭上に十一の顔を持ち、あらゆる方向を見て救済する。 - 弥勒菩薩(みろくぼさつ)

未来に仏となるとされる。半跏思惟像が代表的。 - 文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

知恵の象徴。獅子に乗った姿で表されることもある。 - 聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)

最も基本的な観音菩薩。人々をあらゆる苦難から救う。 - 馬頭観世音菩薩(ばとうかんぜおんぼさつ)

怒りの相を持つ観音。畜生界の苦しみを救済する。

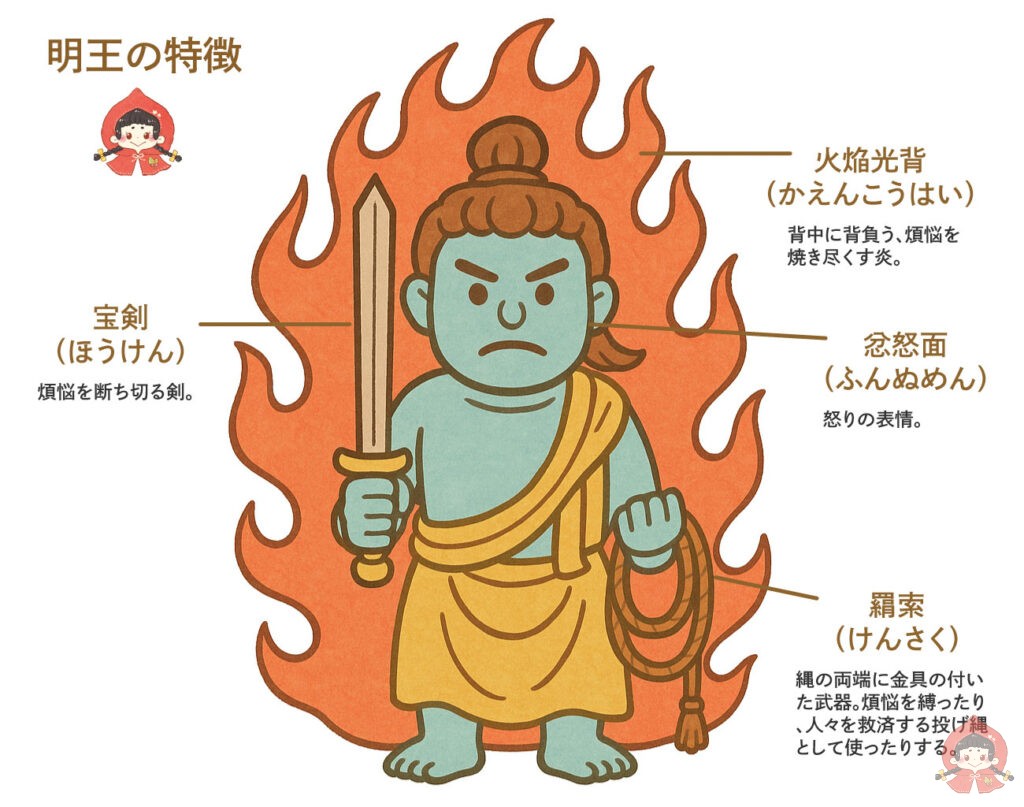

仏像の種類③ 明王(みょうおう)

明王は如来の命を受け、恐ろしい姿で悪を砕く存在です。

特徴(外見的)

- 怒りに満ちた顔(憤怒相)

- 背後に火焔を背負う

- 剣や羂索など武器を持つ

- 武装や装飾を身につけるが、如来や菩薩より荒々しい

代表例

- 不動明王(ふどうみょうおう)

炎を背負い、剣と索を持つ。道端の石仏としても人気が高く、厄除け・交通安全の守り神とされる。

仏像の種類④ 天部(てんぶ/天)

天部は、インドの神々が仏教に取り込まれて生まれた守護神グループ。人々を災厄から守り、時に財福を授ける存在です。

特徴(外見的)

- 鎧や武器を持つ姿が多い

- 威厳ある表情で守護を表す

- 宝冠や武具など装飾的な要素が目立つ

- 武神・財神・芸能神など多彩な性格

代表例

- 毘沙門天(多聞天):武神であり財宝神。戟や宝塔を持つ姿。

- 弁財天:水や芸能、学問を司る女神。琵琶を持つ姿で表される。

まとめ|仏像は地域の歴史と信仰の証

仏像を見分けるポイントは「装飾」「表情」「持物」「手の印」「背後の光背」です。

- 装飾が少なく僧衣姿 → 如来

- 華やかな装身具 → 菩薩

- 怒りの表情+火焔 → 明王

- 武具や威厳ある姿 → 天部

お寺や旅先で仏像を眺めるとき、こうした違いを意識すると、仏像が伝えようとする意味がより深く味わえます。

▼おすすめの記事