「伊勢神宮」「出雲大社」「日光東照宮」など、日本各地の有名な神社を見ていると、名前に「神宮」「大社」「宮」などが付いていることに気づきます。

すべて神社であることに変わりはありませんが、その呼び方には歴史的な背景や格式の違いがあります。この記事では、神社・神宮・大社・宮の違いをわかりやすく解説し、有名な例も紹介していきます。

目次

神社・神宮・大社・宮の違いを一覧表で整理

| 呼称 | 主な意味・特徴 | 有名な例 |

|---|---|---|

| 神社 | 神様を祀る施設の総称 | 伏見稲荷大社、氷川神社 |

| 神宮 | 皇室・天皇にゆかりが深い格式の高い神社 | 伊勢神宮、明治神宮 |

| 大社 | 地域で最も由緒ある重要神社 | 出雲大社、住吉大社 |

| 宮 | 皇族・特定人物を祀る/特定の信仰に基づく | 日光東照宮、鶴岡八幡宮 |

神社とは?神様を祀る建物や施設の総称

「神社(じんじゃ)」は、神様を祀る建物や施設の総称です。

日本には約8万社もの神社があるとされ、その規模や格式はさまざまです。全国的に広く見られる最も一般的な呼び名で、祀られている神様も多種多様です。

神宮とは?特に格式の高い神社

「神宮(じんぐう)」は、天皇や皇室に関わりの深い神を祀る、特に格式の高い神社に用いられる呼称です。

- 代表例:伊勢神宮(天照大御神)、明治神宮(明治天皇)、橿原神宮(神武天皇)

- 特徴:国の中心や皇室とのつながりを象徴する存在

「神宮」の名を持つ神社は全国的に少なく、特別な意味を持つ神社といえます。

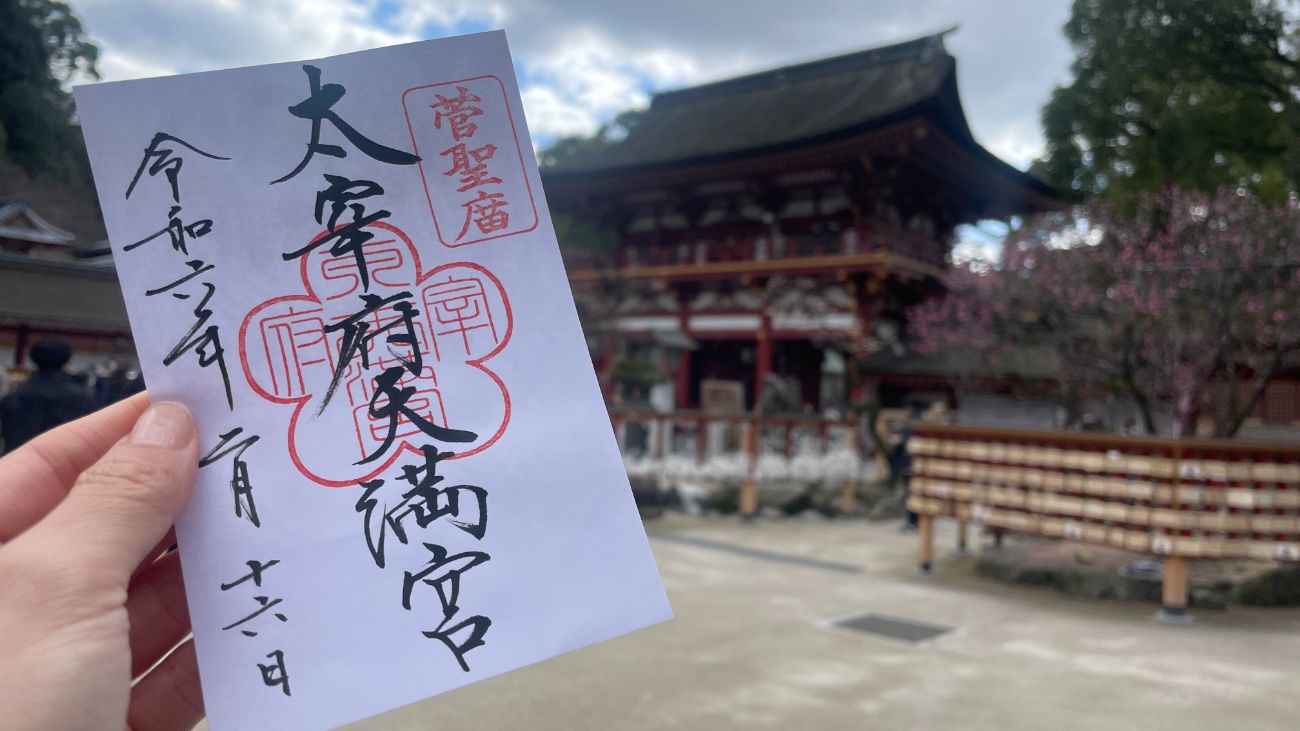

大社とは?最も由緒ある神社

「大社(たいしゃ)」は、その地域で最も由緒ある、古くから人々の信仰を集めてきた神社に用いられる呼称です。

- 代表例:出雲大社(大国主大神)、住吉大社、春日大社

- 特徴:古代の「延喜式神名帳」に記載されているような重要社格の神社

地域の総本社や古代から信仰されてきた神社が「大社」と呼ばれる傾向があります。

宮とは?皇族や特定の人物を祀る神社

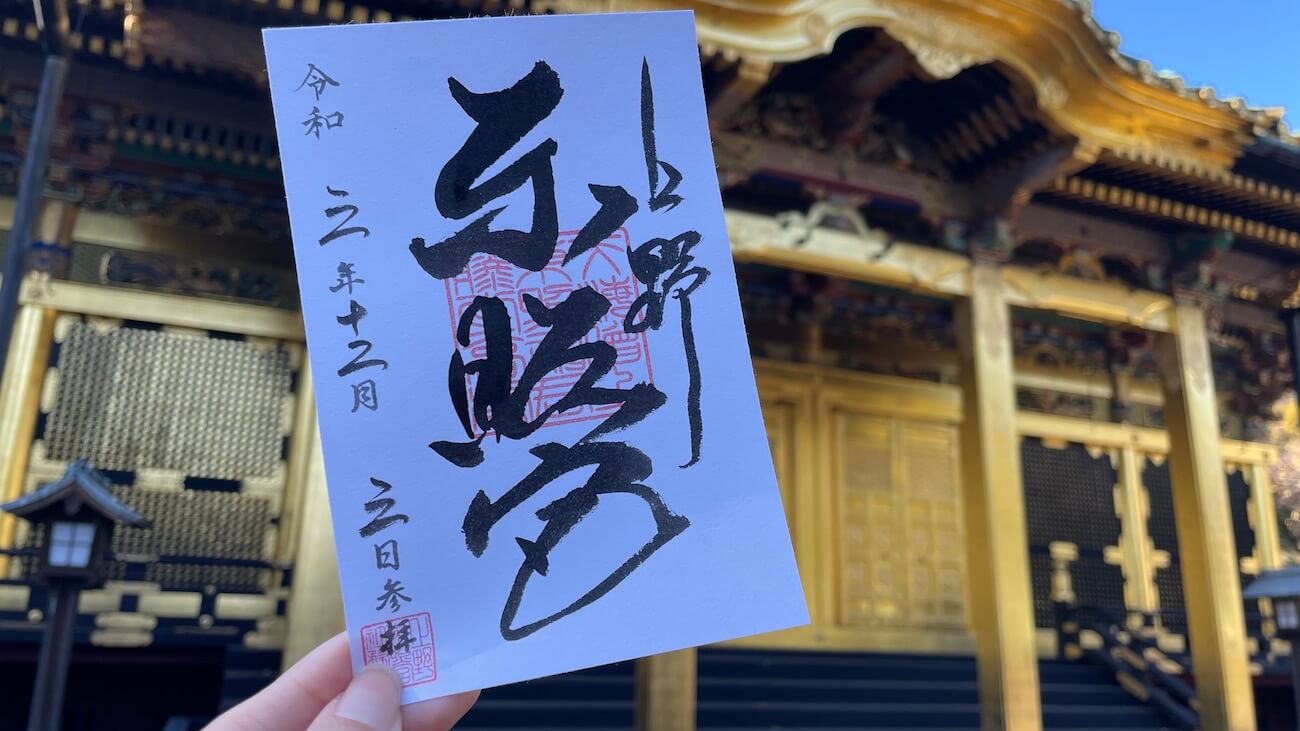

「宮(みや/ぐう)」は、皇族や特定の人物を祀る神社に使われることが多い呼称です。

- 代表例:日光東照宮(徳川家康)、鶴岡八幡宮(応神天皇)、平安神宮(桓武天皇)

- 特徴:皇族や偉人を祀ることが多く、歴史的な出来事と結びついている

また「八幡宮」「稲荷宮」のように、特定の信仰体系に基づく神社にも「宮」の名が付けられています。

まとめ|神社・神宮・大社・宮の違いとは?わかりやすく解説

「神社」「神宮」「大社」「宮」はすべて神社を指すもの。それぞれに歴史的背景や格式、祀られる神様の違いがあります。参拝や観光で訪れる際に名前の意味を知っておくと、神社巡りがさらに深く楽しめるでしょう。