東京を代表する街のひとつ「新宿」。高層ビルやショッピングモール、歓楽街まで揃うにぎやかなエリアであり、観光やビジネスで訪れる人も多いですよね。

そんな新宿ですが、実は名前の由来をたどると、江戸時代の宿場町に行きつくんです。

今回は、新宿の歴史や名前の由来、そして今の姿について分かりやすく紹介します。

新宿とは?

新宿は、東京23区のほぼ真ん中に位置する街です。現在の「新宿区」は、かつての四谷・牛込・淀橋の3つのエリアがひとつになって誕生しました。

新宿といえば巨大な新宿駅を中心に、高層ビル街、ショッピング施設、飲食街などが集まるエネルギッシュな街。昼はオフィスワーカーや観光客でにぎわい、夜は歓楽街としての顔を見せる、まさに“眠らない街”といえる存在です。

「新宿」の由来|甲州街道の宿場町だった!

「新宿」という名前は、江戸時代に生まれました。

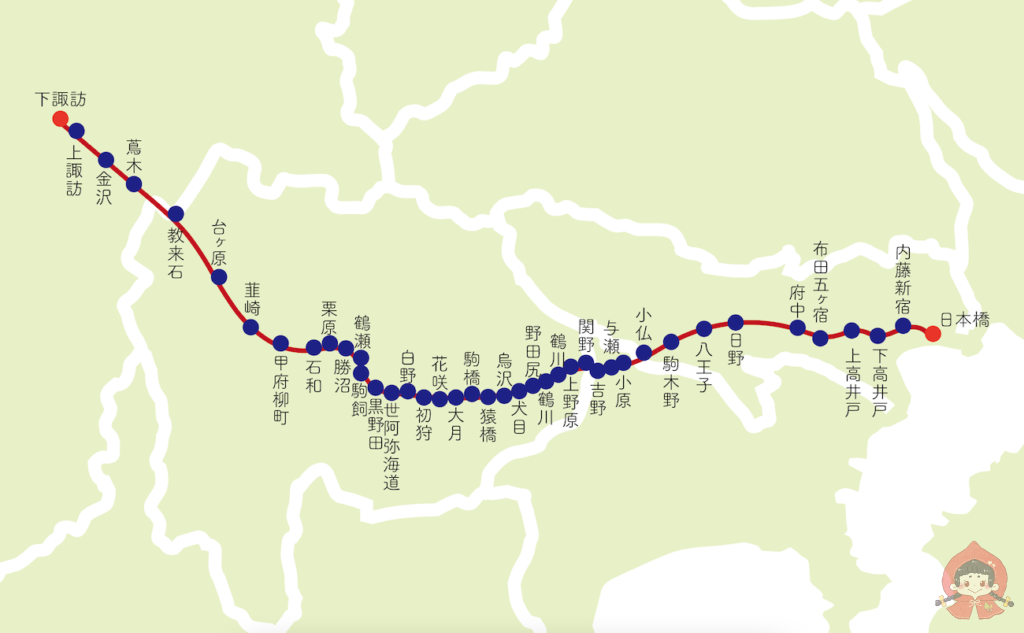

当時、日本橋を起点に甲府へ向かう甲州街道が整備されていました。しかし当時は「日本橋」から「高井戸」までに距離があり、間にもうひとつ宿場町があればと思われていたのです。

そこで誕生したのが「内藤新宿」。内藤家の屋敷跡を利用してつくられたことからそう呼ばれました。

「新しくできた宿場町」=「新宿」が、地名のはじまりなんですね。その後、この呼び名が広く定着し、地域全体の名前として使われるようになりました。

宿場町「内藤新宿」は、街道沿いの分岐点(追分)を起点に、甲州街道と青梅街道の合流地点になるなど、交通の要所としての性格も帯びました。人馬の往来が多く、旅人の宿泊・休憩施設だけでなく、飲食店や交易の拠点として少しずつにぎわいをもつようになっていきました。

新宿の歴史|鎌倉時代から内藤家の土地だった

もともと、徳川家康の配下だった内藤清成がこのあたりの土地を拝領し、武家屋敷を構えていました。その後、甲州街道沿いに適切な宿場がなかったことから、旅人の便を図る形で、内藤家の屋敷の土地を使って新たに宿場町(内藤新宿)が設けられたのが始まりとされています。

また、当時には岡場所(非公式な遊興地)も栄え、歓楽的な要素も併せもった地域となっていきます。風紀上の問題から一時期宿場として機能が停止されたこともありましたが、後に復活し、宿場としての地位を維持しました。

現在の新宿

現代の新宿は、日本でも有数の大都市に成長しました。新宿駅は世界トップクラスの乗降客数を誇り、都内でも屈指の交通の要所となっています。

駅周辺にはオフィス街や百貨店、映画館や劇場、そして歌舞伎町をはじめとする歓楽街までそろっていて、昼も夜も多様な人々が集まります。また、新宿御苑のように自然を楽しめるスポットもあり、都会の中に癒しの空間が残っているのも魅力です。

さらに近年は再開発も進んでいて、新しい商業施設や高層ビルの建設、歩きやすい街づくりなど、未来に向けて姿を変え続けています。

まとめ|「新宿」の由来とは?江戸の宿場町から日本随一の繁華街へ

- 新宿の名前は、江戸時代の甲州街道に新しく作られた宿場町「内藤新宿」に由来している。

- 今では世界有数の交通ハブとして、多彩な表情をもつ大都市に成長。

- 歴史を知ると、いつもの新宿も少し違った目線で楽しめそう。

次に新宿を訪れるときは、にぎやかな街並みの中に江戸時代の面影を探してみるのも面白いかもしれませんね。