大名行列を横切ると、「無礼者め!」と斬りつけられるってホント?!

疑問を抱いて調べてみると、大名行列に関する面白いことが分かってきました。

そこで今回は「大名行列を横切るとどうなるのか」について分かりやすく解説していきます。

大名行列とは?

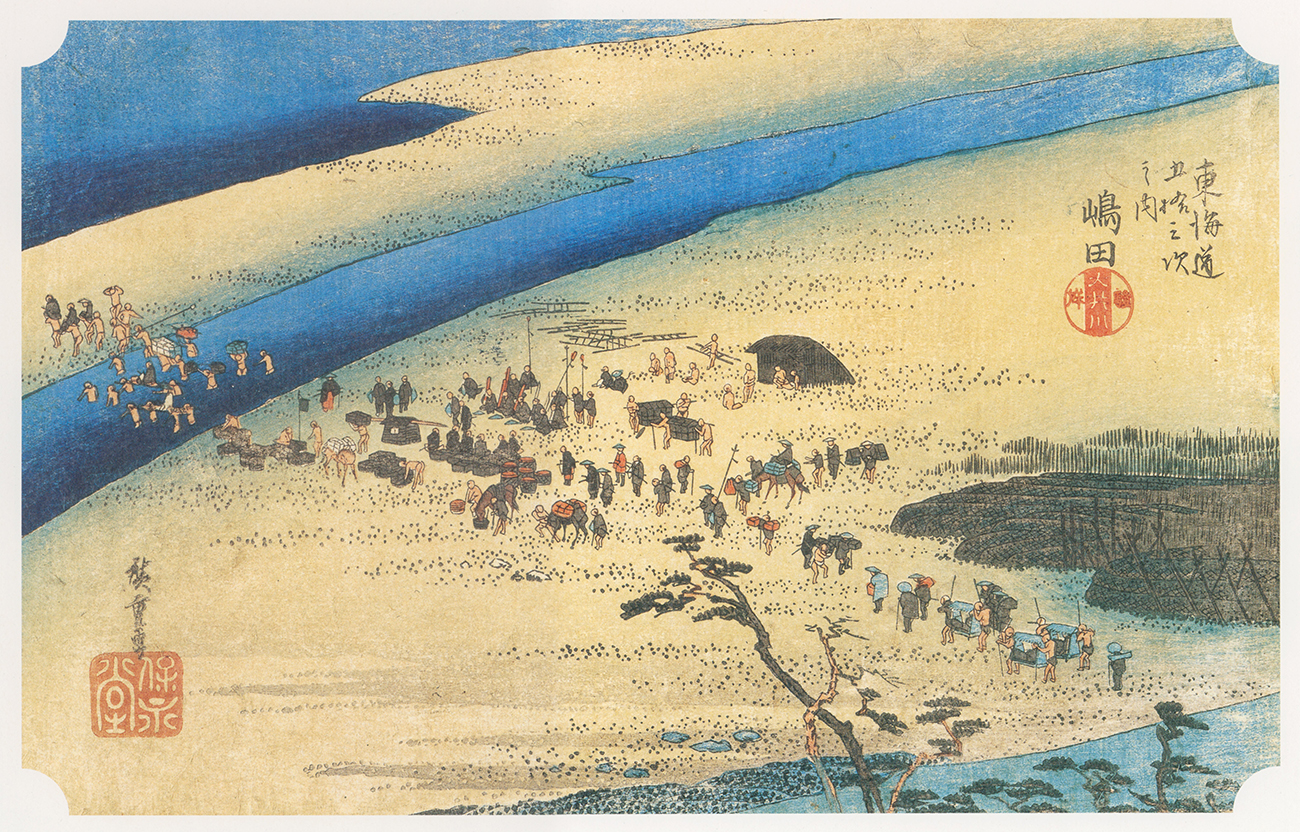

大名行列とは、大名が公式にお城から出るときにできる行列のこと。主に参勤交代で自身の領地と江戸を行き来する際に行われていました。

大名行列はお家ごとに格式があり、持ち物や人数も決まっています。

大名行列は見栄の張り合いで派手になっていったから、八代将軍吉宗の時代に細かく人数規定を設けたんだって!

大名行列が宿場を通るときは「寄れ、寄れ」と言って道を開けさせます。御三家の場合は「下に〜、下に〜」と言って頭を下げさせていたようです。

大名行列を横切るとどうなる?

大名行列の長さはお家によって異なりますが、多い場合4000名以上が通るため、1時間以上道を横切れないこともあったようです。

そんな大名行列を一般人が横切ることを「供先切り(ともさきぎり)」といい、たいへん無礼な行為でした。警告しても通行を妨げたり横切ることをやめない場合、「無礼打ち」としてその場で切り捨てることも可能。

しかし、例外もありました。

大名行列を横切れる特殊な職業は?

大名行列を横切るのは御法度ですが、命に関わる職業の人はその限りではありませんでした。

大名を横切ることができた職業は、医者、産婆、飛脚の3種類。生命に関わる職業や性急さが求められる場合には、特別に大名行列を横切ることができました。

「生麦事件」大名行列を横切った外国人のお話

日本人なら「大名行列を横切る」行為が御法度だと誰もが知っていることでしたし、実際に無礼打ちにあった人は多くありません。

しかし江戸後期の1862(文久2)年に生麦村(現神奈川県横浜市)で大名行列を横切ったイギリス人4名が無礼打ちにあい、1名が死亡、2名が重傷を負いました。

大名行列をしていたのは当時の薩摩藩主の父親であった島津久光(しまづひさみつ)。

東海道の神奈川宿の手前にある漁村で大名行列と出くわした4名のイギリス人は日本語が分からず、「よけろ」の言葉を「はじによればいい」と勘違いして騎乗したまま大名行列と逆行して歩き続けました。

再三「はじによけて道を譲れ」「馬から降りろ」と警告したにも関わらず無礼を続けるイギリス人たちに薩摩藩士たちは激怒します。

こうした一連の出来事を「生麦事件」といいます。

大名行列のルールに則れば無礼打ちもやむを得ませんが、相手は日本語の分からない外国人。さらに武器などを持たない商人たちだったことで国際問題に発展。

幕府はイギリスからの要求を受けて賠償金の支払いを了承しますが、当時「尊皇攘夷思想」の強かった薩摩はこれを拒否。

イギリスは戦艦を率いて薩摩に攻撃を仕掛け、結果薩摩藩の市街地の10分の1が焼け落ちる大惨事となりました。

結局薩摩藩は幕府からお金を借りて賠償金を支払うことになったんだって!

大名行列を横切っても良い「横断歩道」があった⁈

大名行列を横切ることは御法度ですが、日々大名行列が移動する江戸の市街地ではそうも言っていられません。

行列に「一ノ切り」「二ノ切り」と呼ばれる道幅ほどの切れ目をつくっておき、自由に行き来できるように工夫していました。

列を列を乱すことなく大名行列を横切る合理的なシステムですね。

大名行列を横切るとどうなる?まとめ

大名行列を横切ると、何やら大変なことになることが分かりました。

その土地、時代ならではのルールを知ると、よりリアルに状況がイメージできるようになりますね。

皆さんも大名行列を横切ることのないよう、気をつけて道を渡りましょうね。

▼学ぶノミチ記事はこちら