静岡県と長野県にまたがる秋葉街道(あきはかいどう)。

筆者の拠点である長野県も大きく接し、信仰の道として名高い秋葉街道を少しずつ歩いています。「塩の道」や「信州街道」とも呼ばれ、歴史も謎も深い道。五街道のようにしっかり整備されているわけではなく、起点も終点もアヤフヤ。庶民によって歩かれてきた道のようです。

今回はそんな秋葉街道について、どんな道なのか、宿場町やルートマップなどをご紹介いたします。ちなみに秋葉街道のルートマップは手作りしました。もしかしたら書籍によって書かれ方が異なるかもしれませんが、大目にみてくださいね。

秋葉街道とは?長野県と静岡県を結ぶ信仰の道

秋葉街道とは、長野県南部と静岡県西部を結ぶ街道を指します。明治期以前までは「秋葉道」が一般的な呼称でした。ほかに遠州では「信州街道」、海から信州に塩を運ぶことから「塩の道」などとも呼ばれています。

秋葉街道の「秋葉」は「秋葉山」を指しています。江戸時代から秋葉山といえば「火伏せ」として信仰を集めていました。秋葉山はもちろん青崩峠や地蔵峠、分杭峠などの難所も多いのも特徴です。東は南アルプス、西は伊那山脈に挟まれた深い渓谷の道を通ります。

秋葉街道のルートとマップ

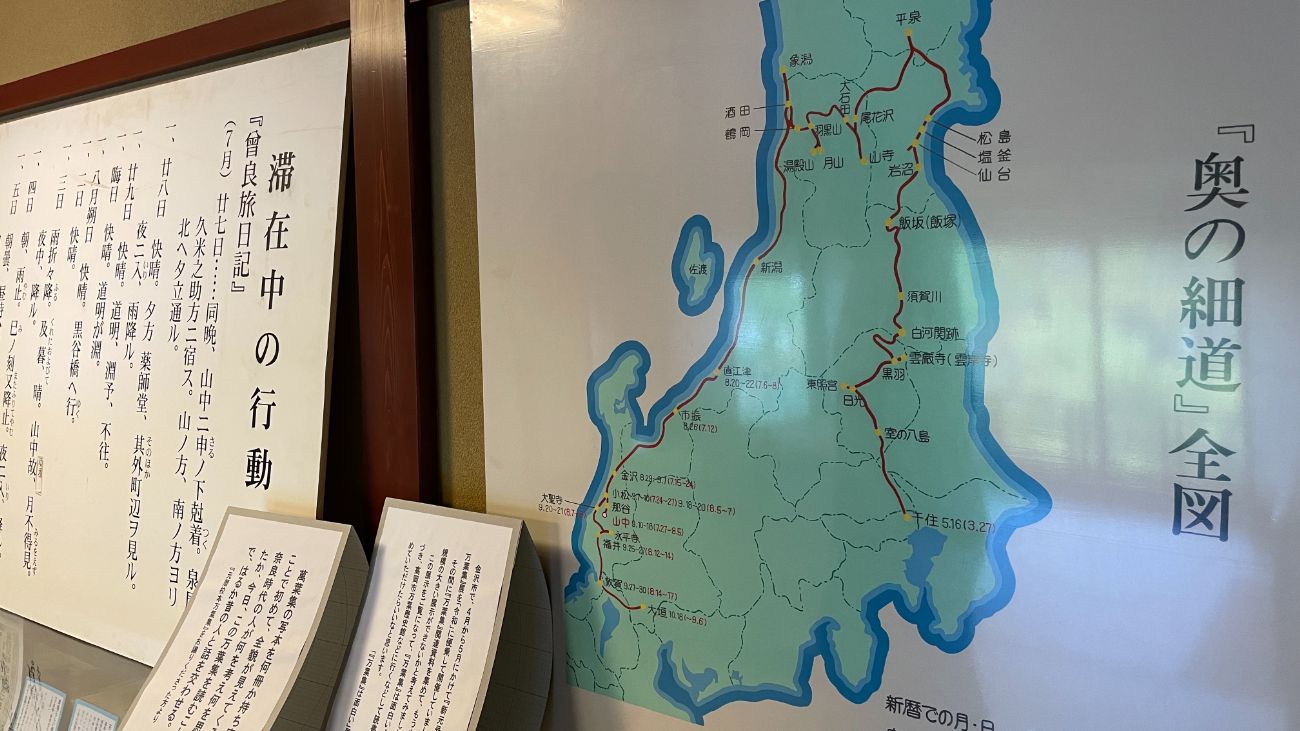

秋葉街道をざっくりルートマップに落とし込んでみました。現在の国道152号線に該当する浜松市からのルートと、掛川からのルートがあります。掛川の手前には牧之原市の相良があり、塩の道としての拠点です。

秋葉街道の宿場町はそこまで整備されていないため、定義づけが難しく感じます。書籍によっても起点や終点さえバラバラ。どれを参照して良いものか迷いました。訪れていない場所、詳細がわからない場所に関しては除き、今後随時更新予定です。

▼秋葉街道の主な宿場町と峠

| 森 | もり | 静岡県周智郡森町 |

| 三倉 | みくら | 静岡県周智郡森町 |

| 水窪 | みさくぼ | 静岡県浜松市 |

| 秋葉山 | あきはやま | 標高886m |

| 青崩峠 | あおくずれとおげ | 標高1,082m |

| 和田 | わだ | 長野県飯田市 |

| 木沢 | きさわ | 長野県飯田市 |

| 上町 | かんまち | 長野県飯田市 |

| 地蔵峠 | じぞうとおげ | 標高1,330m |

| 大河原 | おおかわら | 長野県大鹿村 |

| 鹿塩 | かしお | 長野県大鹿村 |

| 分杭峠 | ぶんくいとおげ | 標高1,427m |

| 市野瀬 | いちのせ | 長野県伊那市長谷 |

| 高遠 | たかとお | 長野県伊那市高遠 |

秋葉街道の目的地「秋葉神社」

秋葉山は赤石山脈の最南端にある標高886メートルの山。秋葉神社はその秋葉山を御神体とし、御祭神は火之迦具土大神(ホノカグツチノオオカミ)です。上社と下社、秋葉寺などがあります。

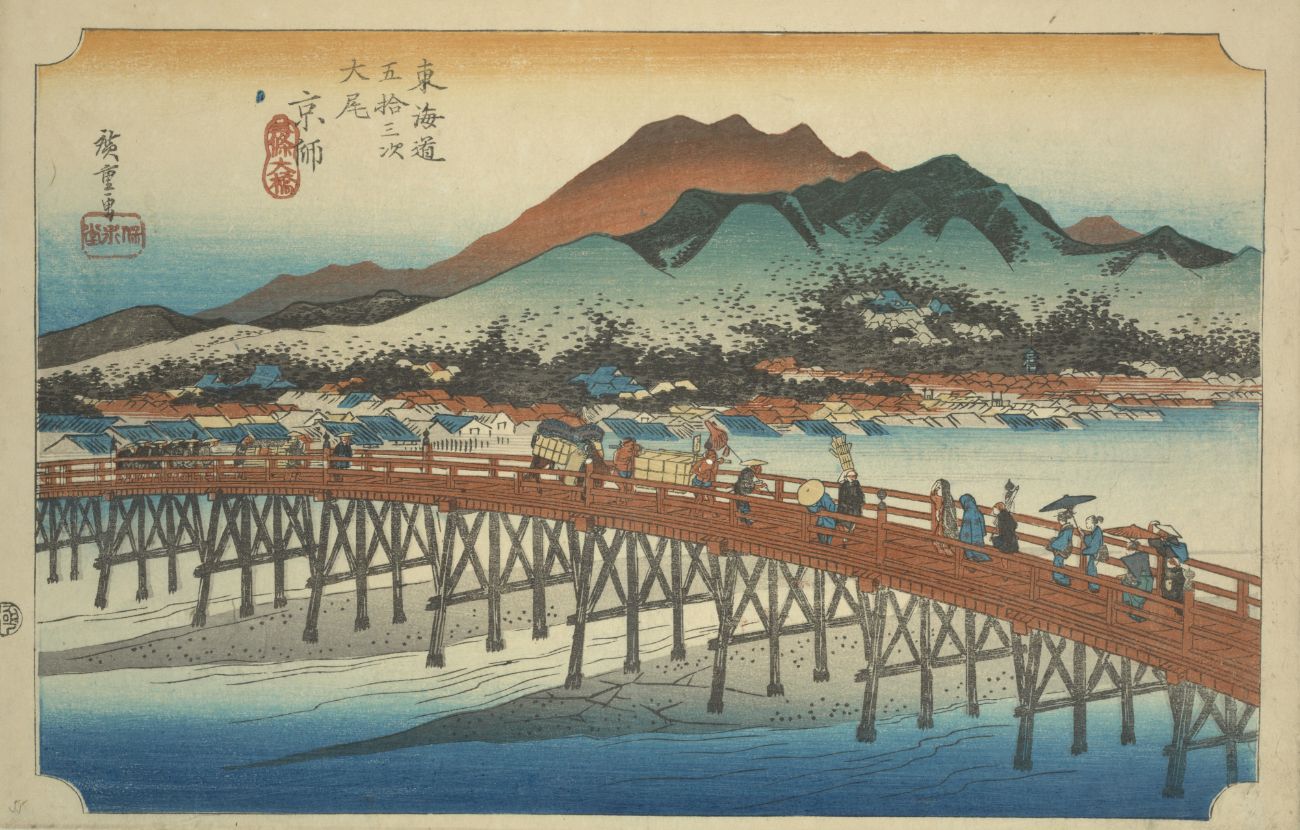

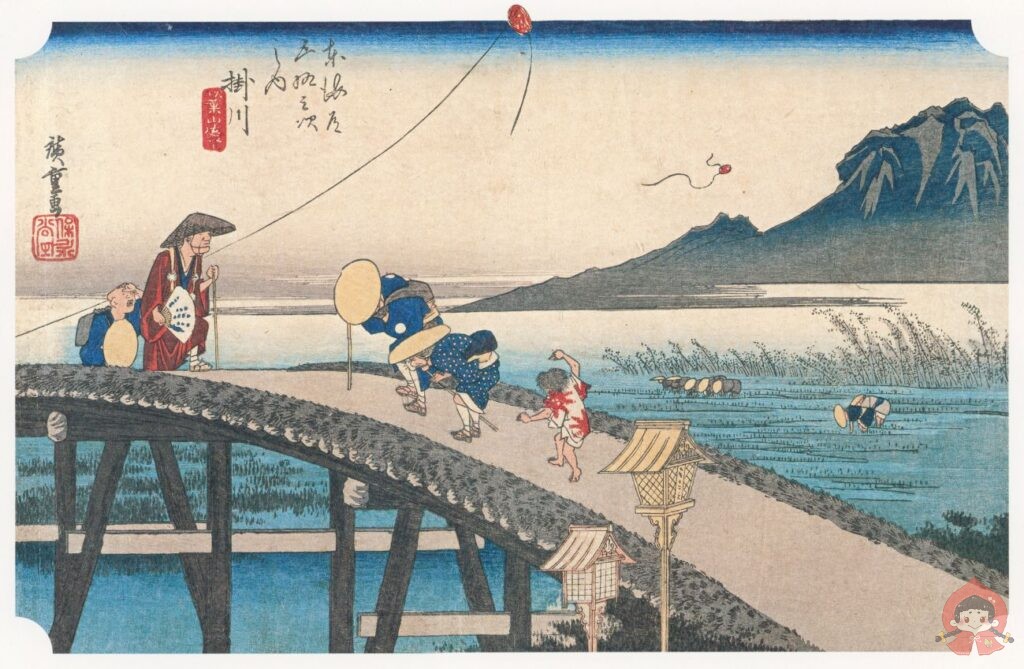

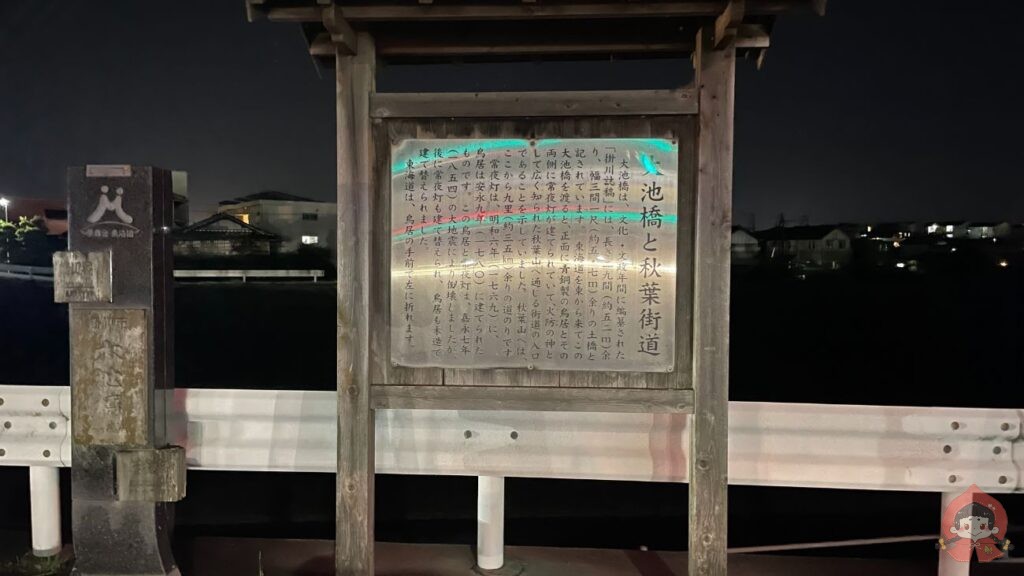

東海道と秋葉街道の交差点「掛川」の大池橋

東海道の掛川宿を北西に進むと、秋葉街道との交差点である「大池」にたどり着きます。現在も十字路のようになっており、夜でも車通りの多い場所でした。大池は逆川(さかがわ)と倉見川(くらみがわ)が合流し、大池橋が架かっています。

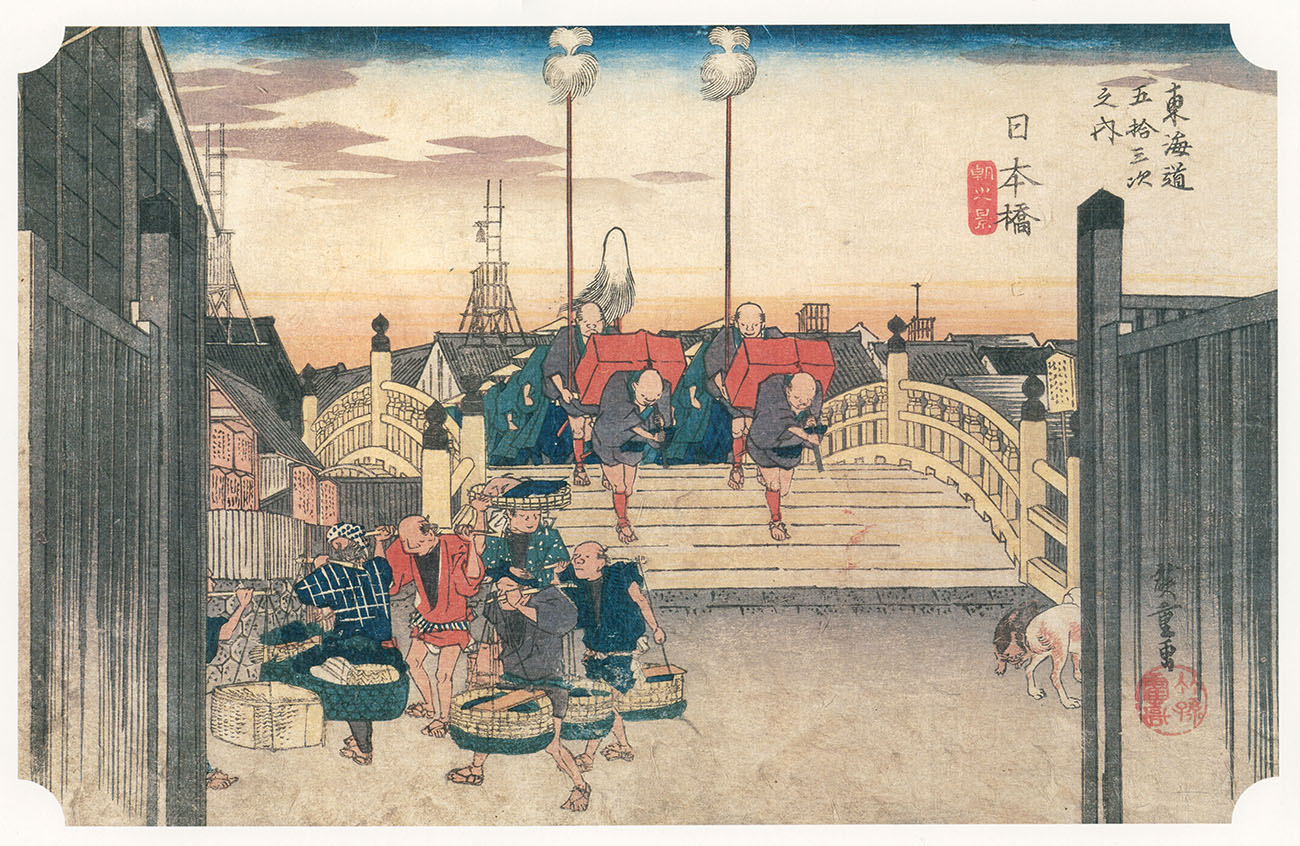

大池橋は歌川広重の「掛川 秋葉山遠望」にも描かれています。奥に描かれているのは秋葉山。秋葉街道との交差点であることがうかがえますね。当時は水田に囲まれた、質素な場所であったようです。

大池橋の近くには大池秋葉神社があり、掛川一ノ鳥居遥斎所としても知られています。東海道を行き来する人々は、ここから遠い秋葉山を遥拝していたのでしょうね。

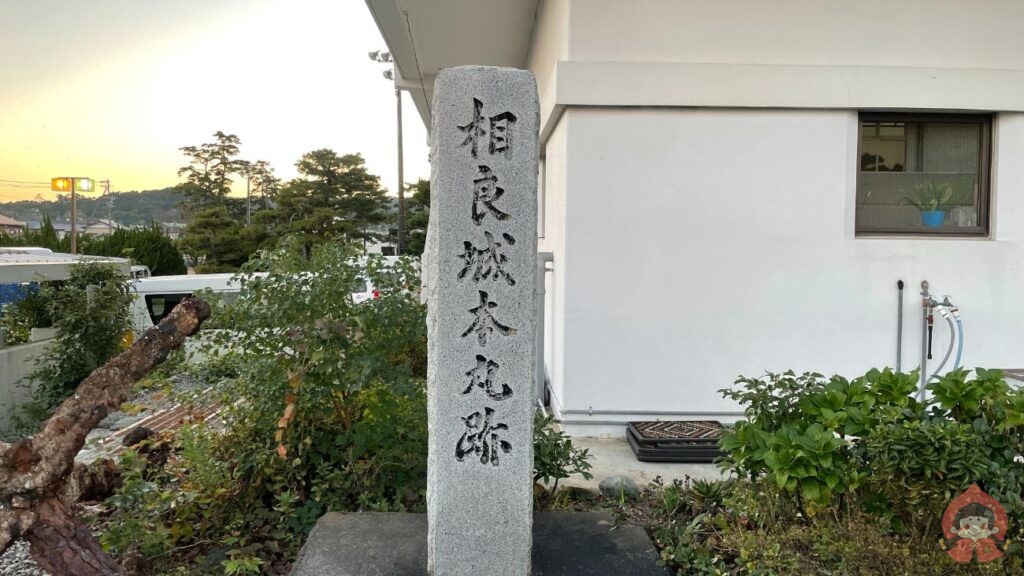

「塩の道」としての起点「相良」

塩の道としての秋葉街道の起点は、静岡県牧之原市にある相良(さがら)です。江戸時代には一時期、田沼意次が領主を勤めたことで城下町として発展した歴史があります。西部には旧塩買坂(現在は農道)があり、塩の道としての名残を感じました。

「秋葉街道」とは?ルートや宿場町をざっくり解説

秋葉街道について、ルートやマップ、概要を簡単にご紹介しました。実際に何箇所かは訪れたり歩いたりしているので、随時詳細もアップしていければと思います。

▼おすすめの記事